回遊動線の家づくり:ストレスフリーな移動を実現する工夫

家づくりを検討する際、多くの方が気にするのは「どれだけ快適に過ごせるか」という点です。間取りや設備にこだわることはもちろん大切ですが、日常のストレスを軽減するには回遊動線を意識したプランニングが重要となります。

回遊動線とは、家の中を一方通行ではなく、ぐるりと自由に移動できるような通り道を指す言葉です。例えば玄関からキッチン、リビング、洗面所、そして再び玄関へとスムーズに行き来できるように設計されていると、住む人にとって移動の無駄が少なく、家事や生活動線が大幅に改善されます。

本記事では、回遊動線を取り入れた家づくりがどのようにストレスフリーな暮らしを実現するか、そのメリットや具体的な事例を中心に解説します。さらに、回遊動線を採用した際の設計上のポイントや、家族みんながぶつからずに快適に移動できる工夫もご紹介します。

家を新築する場合やリフォームを検討している方にとって、今回の内容がより良い住まいづくりの参考になれば幸いです。

目次

回遊動線とは

引用元:スーモHP

回遊動線とは、その名のとおり「回遊(ぐるりとめぐる)できる動線」を家の中に取り込む設計手法です。通常の間取りは、例えば玄関からリビングへ入り、キッチンへ行き、そこから廊下を通って洗面所や浴室へとつながる一方向の動線になりがちです。

しかし、回遊動線を採用した場合、リビングとキッチン、キッチンと洗面所、リビングと廊下などが相互に行き来でき、家の中で行き止まりを作らない設計が可能になります。

メリットとしては、

•移動時間の短縮:キッチンから洗面所、リビングなどへのアクセスが容易になり、家事や日常的な動きの無駄を大幅に削減できる。

•空間の広がり感:回遊できる動線があると、実際の面積以上に広く感じられる。

•家族とのコミュニケーション向上:一方向で閉鎖的になりがちな部屋同士が、複数の導線でつながることで家族同士が顔を合わせやすくなる。

•ライフスタイルの柔軟性:子どもが成長して動き回るようになってもストレスなく過ごせる。

こうした回遊動線は近年、住宅メーカーや工務店のプランニングにおいて注目されており、家づくりの際のトレンドの一つと言っても過言ではありません。特に、家事導線との相性が非常に良いため、家事にかける時間を最小限に抑えたい忙しい共働き世帯や子育て世帯に強く支持されています。

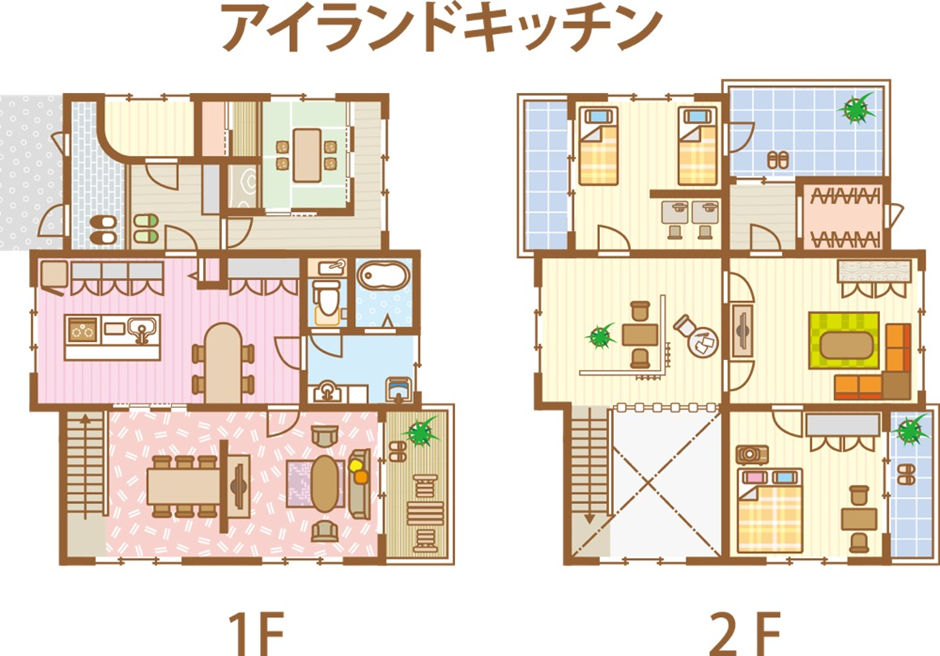

キッチンを中心にした回遊間取り

回遊動線でよく取り上げられるのが、キッチンを中心に各部屋を回遊できる設計です。家の中でもキッチンは家事動線の中心となる場所で、調理や配膳だけでなく、洗濯物を運んだり、子どもの様子を見たりとさまざまな作業をする拠点でもあります。そのため、キッチンを中心に回遊できる間取りを採用すると、

•調理をしながらでも他の家事を同時進行できる

•子どもの宿題や遊びを見守りながら料理ができる

•リビングやダイニングとのコミュニケーションが取りやすい

など、多数のメリットを得られます。

具体例としては、キッチンの裏手にパントリーや洗面所を配置するケースがあります。キッチンからわざわざ遠くへ移動しなくても、洗面所やバスルームへつながったり、食材をストックするパントリーを通り抜けて廊下へ戻れたりする構造にすることで、家事を効率化しつつ家族と顔を合わせる機会も増やせます。

回遊性が高い間取りは、生活のリズムに合わせたフレキシブルな動きが可能になるため、日々の暮らしにゆとりをもたらすのです。

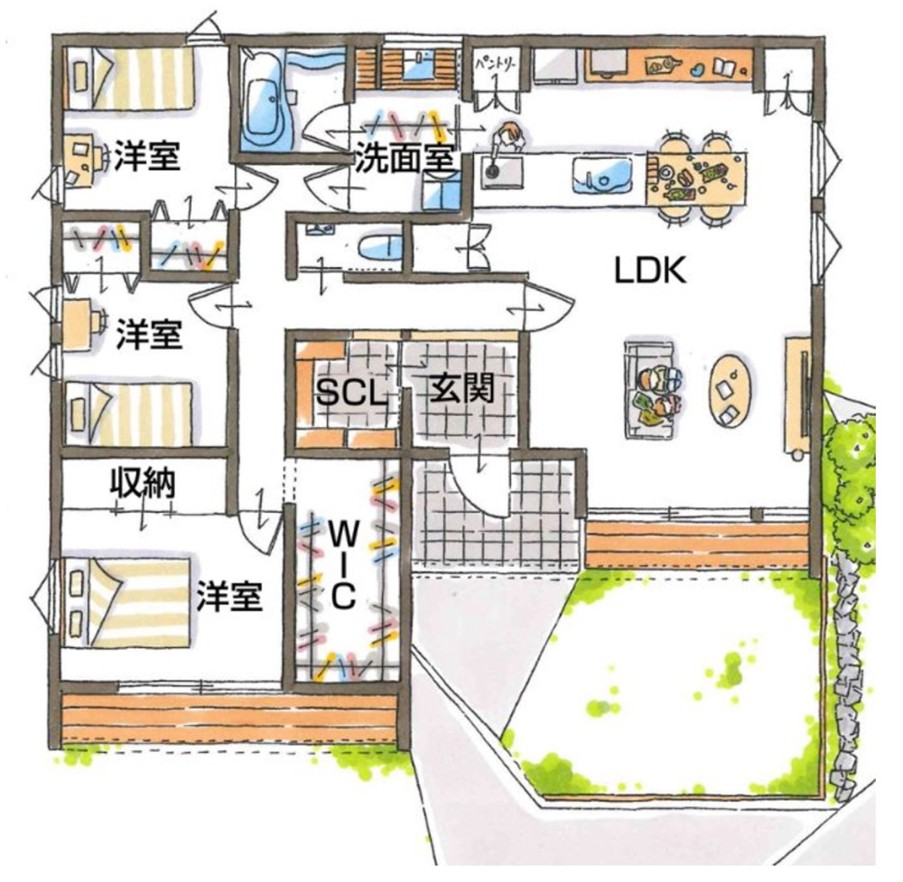

NEOデザインホームの回遊設計例

引用元:ネオデザインホーム

ここで、NEOデザインホームという工務店を例に挙げて説明してみましょう。

NEOデザインホームが提案する回遊設計では、以下のようなポイントが特徴となっています。

1.キッチンを起点にした2WAYアクセス

キッチンの背面側に洗面室→浴室→ウォークスルークロゼットをつなぎ、もう一方の経路であるリビング・ダイニング側からも洗面室へ行き来できるようにすることで、家事動線と生活動線をまとめつつ、重ならないように工夫しています。例えば朝にシャワーを浴びたあと、キッチン裏を通ってそのまま洗濯物を干すスペースへアクセスできるので、洗濯・料理・片付けの一連の動きがスムーズです。

2.家族とのコミュニケーションを考慮

キッチンにいてもリビングの様子を見渡せるように、オープンキッチンや対面キッチンを採用。さらに回遊できる動線があるため、家族がお互いの動きを自然に把握でき、子どもが家のどこにいて何をしているのかが分かりやすい配置です。

3.適所に配置された収納

回遊導線上の各所に壁面収納やパントリー、クローゼットなどを配置し、移動しながら必要なものをサッと取り出せるように工夫しています。キッチン周りや洗面所周りに収納があると、とくに水回りでの家事が楽になり、結果的に家族みんなの負担が減ります。

4.プライバシーと解放感の両立

回遊性を高めると扉や仕切りを減らす場合も多いですが、NEOデザインホームでは可動式の間仕切りや扉を採用することで必要に応じて個室感を出せる設計を提案しています。普段は回遊できるオープンな空間として開放的に使いながら、急な来客の時には生活感のある部分を隠せるなど、メリハリある暮らしが可能となります。

以上のように、回遊動線は単なる家事効率の向上だけでなく、家族全員が快適に暮らせる住空間を実現するうえでも大きな役割を果たします。NEOデザインホームのような設計例を参考にしながら、自分たちの生活スタイルに合う回遊性を取り入れた間取りを考えてみるとよいでしょう。

| 会社名 | 株式会社NEOデザインホーム |

| 所在地 | 熊本県熊本市南区江越2丁目3-11 |

| 電話番号 | 096-377-7000 |

| 設立 | 2005年11月 |

| 対応可能エリア | 鹿児島県(離島を除く)、熊本県 |

| 公式サイトURL | https://neo-dhome.com |

| Googleレビュー | レビュー |

◯あわせて読みたい記事

家事動線に優れた間取りをつくるポイントとは?事例を紹介

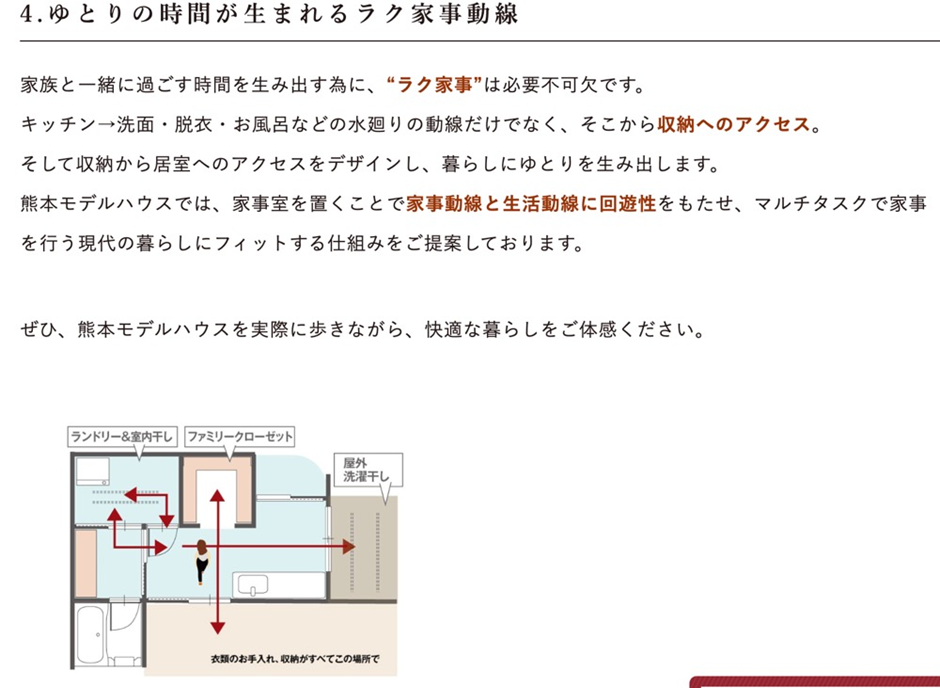

家事効率・生活動線改善

引用元:ネオデザインホーム

家づくりを考えるとき、家事効率の向上は非常に重要なテーマです。特に共働き世帯や子育て中の家庭では、家事にかける時間や手間をいかに削減できるかが日々の暮らしの質を左右します。

回遊動線は、家の中を自由に行き来できるレイアウトを実現するため、結果的に生活動線がシンプルになり、家事の効率も飛躍的にアップします。

例えば、洗濯物を干すまでの一連の動作を考えてみましょう。従来型の間取りだと、脱衣所→洗面所→廊下→リビング→ベランダと、いくつもの扉やコーナーを通過する必要があるケースがあります。

これが回遊動線を組み込んだ間取りであれば、例えば脱衣所と物干し場(バルコニーや室内干しスペース)が隣接しており、移動距離を大幅に短縮できるかもしれません。こうした小さな効率化の積み重ねこそが、日々の負担を軽減するカギとなります。

また、調理や後片付けの動作においても、キッチンを家の中心に配置する回遊間取りを採用すれば、配膳やゴミ捨て、買い物から帰宅した際の食材の運搬などをラクに行えます。動線がスムーズであるほど家事の手戻りも減り、自然に時短が実現できるのです。

家づくりの段階でしっかりとプランニングしておくことで、あとからリフォームをして動線を調整する手間も省けます。

脱衣所→キッチン→物干し場のスムーズ化

引用元:ネオデザインホーム

家事効率を高める例として、脱衣所→キッチン→物干し場を回遊できるようにしたレイアウトは非常に人気があります。具体的には、バスルームや洗面室とキッチンの距離が近い、または直結している構造を作り、そのすぐ近くに物干し場を配置する方法です。

たとえば、

1.お風呂から上がって洗濯機に衣類を入れる

2.洗濯が終わったらキッチン横の動線を通ってバルコニーや室内干しスペース

3.部屋干しの場合はリビングの一角や専用のサンルームへスッとアクセス

このように、水回りを集約した回遊導線を作っておくことで、毎日の洗濯作業がグッと楽になります。キッチンと水回りを一箇所に集めるメリットとしては、

•調理中にも洗濯の様子を気にかけられる

•子どもの着替えなどが必要になった際も素早く対応できる

•掃除道具や洗剤のストックをまとめて管理しやすい

などが挙げられます。

引用元:ネオデザインホーム

さらに、乾いた洗濯物をキッチンやパントリー脇の収納にしまうというように、洗う→干す→しまうまでの動きが最小限の範囲で完結するよう設計すると、家事効率が格段にアップします。住まいの中で時間のかかる作業である洗濯をいかに時短できるかは、毎日の生活の質を左右する重要なポイントです。

工務店でのシュミレーション提案

住宅のプロである工務店やハウスメーカーに相談すると、これらの回遊動線を間取り図や3Dシミュレーションで確認できるケースが増えています。特に、最近ではVR(バーチャルリアリティ)やAR(拡張現実)を活用した提案も行われており、完成前の住まいを仮想空間で歩き回ることができるサービスも登場しています。

例えば、工務店の営業担当や設計士と話し合うときは、以下の点を意識してみましょう。

•家族の暮らし方や家事スタイルを伝える:共働きのスケジュール、子育ての状況、趣味やこだわりのポイントなど。

•具体的な行動ルートを想定する:朝起きてから夜寝るまで、誰がどの空間をどの順番で使うかシミュレーションしてみる。

•使用する設備の寸法や配置を把握する:洗濯機のサイズ、食洗機の有無、冷蔵庫の大きさなど。

こうした情報をしっかり伝えることで、工務店はより生活動線に合った回遊設計を提案できます。とくに洗濯動線やキッチン周りの動線は、家族の人数やライフスタイルによって最適解が異なりますので、自分たちに合ったカスタマイズを相談することが大切です。

家族がぶつからない広々空間

回遊動線を取り入れるもうひとつの大きなメリットは、家族がすれ違う場所でのストレスを減らせる点です。

通常の一方向の動線だと、廊下が狭かったりドアの開閉位置が不適切だったりすると、家族同士が通りにくくぶつかってしまうことがあります。特に、朝の忙しい時間帯や子どもが元気に走り回る時期などは、小さな衝突や渋滞が起こりがちです。

回遊性を高めるということは、家の中に複数の通り道を設けることでもあるため、誰かがキッチンに立っていても別の経路で回り込むことができます。

さらに広々とした空間を確保すれば、家族それぞれが自由に動く余裕が生まれ、ストレスフリーで過ごせるでしょう。これは共働きや子育て世帯だけでなく、親との同居や二世帯住宅など、家族の人数が多い場合にも有効です。

広めの廊下・角度調整

家族がぶつからない空間設計で気をつけたいポイントとしては、

1.廊下幅をゆとりある寸法にする:最低でも75~90cm程度の幅を取り、車椅子やベビーカーが通れる設計にすると高齢者にもやさしい。

2.ドアの開閉位置や開き方を工夫する:扉が内開きなのか外開きなのか、引き戸なのかによって動線の通りやすさが大きく変わる。

3.人が行き来する場所に柱や段差を設けない:回遊する動線上に障害物がないようにしておくと、小さな子どもやお年寄りにも安全。

4.角度を調整して視認性を高める:廊下の曲がり角や室内の区切りに余裕を持たせ、見通しを良くすることで衝突リスクを低減。

特に二世帯住宅や縦長敷地の住宅で回遊動線を取り入れる場合は、狭いスペースをどうやって有効に活用するかが設計のカギとなります。廊下を単なる通路と考えるのではなく、収納スペースや共有スペース、あるいは多目的コーナーとして活用する工夫も見られます。

◯あわせて読みたい記事

熊本でおすすめのハウスメーカー5選を紹介!ハウスメーカーはどこがいい?

ロジックアーキテクチャの間取り工夫

引用元:SDCプロジェクトHP

現在は他社へ吸収されたようですが、ロジックアーキテクチャが建設していた回遊動線を重視した広々とした空間の家づくりを参考例としてご紹介します。

家族同士がぶつからずにスムーズに移動できる間取りは、単に生活動線を短縮するだけでなく、家の中心で自然にコミュニケーションが生まれる仕掛けを備えていることが大きな特徴です。

ここでは、ロジックアーキテクチャの例として挙げられる代表的な4つの設計のポイントについて、やや詳しく解説していきましょう。

1. センターコア型の配置

引用元:SDCプロジェクトHP

ロジックアーキテクチャが得意とするプランの一つに、家の中心部にキッチンや階段を集約する「センターコア型」の配置があります。これは、キッチンや階段を家の核とし、その周囲をリビング・ダイニング・個室などが取り囲むように設計する方法です。

•中心に人が集まることでコミュニケーションが自然に生まれる

キッチンは家事の中核でありながら、家族が顔を合わせる機会が最も多い場所でもあります。そこに階段を組み合わせることで、上階へ移動するときも必ずキッチンやリビングを経由する導線となり、家族間のコミュニケーションが増えるのです。

忙しい朝でも「行ってきます」「おかえり」の挨拶がしやすく、リビングだけでなく「家全体が一家団欒の場」になるイメージを持てるのが魅力です。

•動線がシンプルになり、どこへ行くのも便利

引用元:SDCプロジェクトHP

たとえば、家の端にキッチンがあると、食事の配膳や後片付けのために往復が増えることがあります。しかし、センターコア型ではキッチンが中央にあるため、ダイニングやリビング、洗面所、玄関へと行き来しやすく、家事効率が高まります。

廊下を何度も行ったり来たりする手間が省けるため、限られた時間を有効活用できるでしょう。

•家族構成や将来のライフステージに柔軟に対応

子どもが成長したり、二世帯住宅になったりと、住まい方は時とともに変わります。センターコア型なら、必要に応じて部屋の使い方を変えても、キッチンや階段が家の中心にあることで人の動きに対応しやすいという利点があります。

2. 折り返し動線の確保

もう一つロジックアーキテクチャが重視するのは、廊下や通路にL字やU字の折り返しを設けることで、家の中に複数の回遊ルートを作り出す設計手法です。

ただ一直線に伸びる廊下だと、目的の部屋へ行くだけの単調な動きになりがちですが、折り返しを挟むことで「ちょっと立ち寄りたくなるスペース」や「家族が集まれる小コーナー」を作りやすくなります。

•壁面収納やデスクスペースとの組み合わせ

造作棚や壁面収納を廊下に設置し、そこに本や雑貨を置いたり、ちょっとした書き物ができるカウンターをつけたりすると、廊下がただの通路ではなく、家族が集まるミニラウンジのような機能を持つようになります。回遊しながらお気に入りの本を取っていったり、子どもが宿題をしたりと、生活に豊かな彩りを与えてくれる空間になるのです。

•回遊性のある廊下がもたらす「ぶつからない」利点

廊下を曲がりくねらせると、一見すると動きにくいように感じるかもしれません。しかし、行き止まりが少ない構成であれば、例えば誰かが廊下を塞いでいても、もう一方の折り返しルートから回り込むことができます。朝の混雑時や子どもが急いでいるシーンでも、ぶつかりにくくスムーズに移動できるため、日常のストレスが減るでしょう。

•飽きのこない視線の変化

廊下の折り返しは、通路に視線の変化をもたらし、空間に「奥行き」や「探検する楽しさ」を感じさせてくれます。真っ直ぐ伸びる廊下の場合、最初にすべてが見えてしまうので単調になりがちですが、折り返しがあると「曲がった先に何があるのだろう」というわくわく感を演出できます。

3. 吹き抜けや大きな窓で開放感をプラス

引用元:SDCプロジェクトHP

回遊動線の大きなメリットは、家の中をぐるりと移動できる機能的な側面だけではありません。ロジックアーキテクチャでは、吹き抜けや採光の工夫を組み合わせることによって、視覚的にも空間的にもさらに広がりを感じられる住まいづくりを推奨しています。

•視線の抜け感を活かした開放的なリビング

リビングを吹き抜けにし、2階の廊下やフリースペースと視線が繋がるように設計すると、家のどこにいても家族の気配を感じられます。子どもが2階で遊んでいても、1階リビングから声をかけられたり、逆に2階からリビングの様子をチラッと覗けたりと、互いの距離感をほどよく保ちつつコミュニケーションできるのが利点です。

•大きな窓と豊かな採光

引用元:SDCプロジェクトHP

自然光をたくさん取り込む大きな窓やトップライトを設けると、日中の室内が明るくなるだけでなく、室内をより開放的に見せる効果があります。回遊動線で生まれる奥まったスペースにも光が行き渡るように設計すれば、家の隅々まで快適な明るさを確保できます。さらに、景色の良い方向に大きな窓を設置すれば、外の景観ともつながりを感じられるでしょう。

•「縦方向」の広がりによるゆとり

広い土地や大きな延床面積がなくとも、縦方向の空間演出を取り入れることで家全体を広く見せられます。吹き抜けのある空間では天井が高くなり、そこに回遊するための回り階段や廊下が通れば、視線が上へと抜けるため開放感が格段に増します。これも「家族がぶつからない広々空間」を作るための工夫の一つです。

4. 階段と廊下を一体化したスキップフロア

ロジックアーキテクチャの特徴的なアイデアの中で、特に注目を集めるのがスキップフロアを用いた回遊デザインです。一般的な2階建ての家であっても、フロアを半階ずつずらすことで、中間的な高さに子ども部屋やキッズスペース、あるいは書斎や収納を配置するなど、住む人のライフスタイルに合わせた多彩なプランが可能になります。

•上下階の移動をより身近に感じる

完全にフロアが分断される通常の構造と違い、スキップフロアでは半階ごとにステップアップしていくため、2階や中二階にいる家族と1階にいる家族の距離感が近づきます。音や声が程よく届きやすくなるので、リビングでくつろぐ家族に「ちょっと一緒におやつを食べよう」と気軽に声をかけられるなど、コミュニケーションが活発になりやすいのです。

•中間スペースの有効活用

スキップフロアの醍醐味は、半階下がったり上がったりする中間の空間をフレキシブルに使える点にあります。子どものプレイルームやホビールーム、在宅ワーク用のカウンターなど、半プライベート空間として活用すると「完全に個室にこもりきりにはなりたくないけど、ある程度の落ち着きは欲しい」という要望をかなえられます。さらに、収納スペースとして利用すれば、日用品や季節物の片付けにも便利でしょう。

•視線の高さが変化することで生まれる広がり

平坦なフロアを段階的に分けることで、視線の高さが少しずつ変わります。すると、1階からは2階のリビング吹き抜けが、2階からは中二階の様子が見えたりと、家族がお互いの存在を感じながらも適度なプライバシーを確保できる環境が作れます。結果的に、家のどこにいても圧迫感を感じにくい「空間に奥行きのある住まい」になるのです。

家族の暮らしを豊かにする回遊設計

これら四つの設計手法は、それぞれが独立したアイデアでありながら、組み合わせることで一層効果を発揮します。

センターコア型の配置と折り返し動線、吹き抜けや大きな窓、さらにはスキップフロアの採用などを柔軟につなぎ合わせることで、家族が自然に顔を合わせ、ぶつからずに移動できると同時に、程よい距離感とプライバシーを確保することができるのです。

ロジックアーキテクチャが目指すのは、単におしゃれで機能的な家づくりだけではありません。住む人が長い年月をかけて、自分の家をより快適にカスタマイズできる「可変性」を大切にしています。

たとえば、子どもが独立して部屋が余るようになったら、そこを趣味の音楽室やホームシアターに改装したり、逆に親世帯との同居が必要になったら、スキップフロアの一部を寝室として活用したり、といった具合にフレキシブルに対応できるのがメリットです。

また、家づくりのプロセスで実際の生活動線をイメージしやすいように、3DシミュレーションやVR内覧を積極的に導入している点も特徴の一つ。

顧客は完成前から家の中を「歩き回り」、回遊動線や階段の位置、吹き抜けから見える景色などをリアルに体感できるため、完成後のイメージと現実のギャップを最小限に抑えられます。

こうした回遊動線を軸に据えた間取りの工夫は、日々の生活ストレスを減らし、家族同士の交流を自然に促す大きなきっかけになります。忙しい現代社会において、仕事や学校、家事に追われる毎日の中でも、家に帰ればリラックスでき、家族と笑顔で過ごせる。

そんな理想の住環境をつくるために、ロジックアーキテクチャのように回遊設計を重視した間取りのアイデアは、今後ますます注目を集めていくことでしょう。

まとめ

回遊動線の家づくりは、ストレスフリーな移動と家事効率の向上を同時に実現できる設計手法として、近年ますます注目されています。キッチンを中心にした回遊間取りや脱衣所→キッチン→物干し場のスムーズ化など、実際に取り入れる際のポイントは多種多様です。

どのようなライフスタイルを送りたいか、家族構成や将来の変化を見据えながら、工務店や設計事務所と密にコミュニケーションを取って最適な間取りを追求しましょう。

そうすることで、家族みんなが余裕を持って暮らせる広々空間と、家事負担を軽減できる効率的な動線を両立できます。新築やリフォームを検討している方は、ぜひこの回遊動線のアイデアを参考に、理想の住まいを形にしてください。

◯あわせて読みたい記事