自然換気と機械換気の違い:室内空気環境を整える計画法

住まいの空気環境を整えるうえで欠かせないのが「換気」です。

特に高気密・高断熱化が進んだ現代の住宅では、自然に空気を入れ替えるだけでは十分な換気量を確保しにくく、機械の力を借りた計画的な換気が非常に重要になってきます。

本記事では「自然換気と機械換気の違い」を軸に、第1種から第3種までの換気方式がもたらすメリットや注意点を解説します。さらに、熱交換換気を導入することで室温ロスを抑え、省エネと快適性を両立している事例にも触れます。

また、PM2.5や花粉を除去するためのフィルター清掃、結露やカビの抑制につながる湿度管理のポイントなど、健康で清潔な室内環境づくりに欠かせない知識を幅広くご紹介します。

熊本の工務店・ハウスメーカーが取り組む具体例も交えながら、地域の気候に合わせた最適な換気計画を立てるヒントをお伝えします。

「なぜ換気が大切なのか」「どの方式が我が家に合うのか」を見極めたい方は、ぜひ最後までお読みいただき、快適な住まいづくりにお役立てください。

目次

第1~3種換気方式の特徴

住宅の換気は、家の中に新鮮な空気を取り入れ、汚れた空気を排出するために欠かせない仕組みです。

とりわけ、高気密・高断熱化が進んだ現代の住まいでは、適切な換気計画を行わないと、二酸化炭素やホコリ、VOC(揮発性有機化合物)などの汚染物質が室内に溜まってしまう恐れがあります。

換気の基本的な考え方としては、大きく分けて「自然換気」と「機械換気」の2つがありますが、建築基準法では原則として機械換気設備の設置が義務付けられているため、現代では主に機械換気が主流です。

機械換気の方式は大きく3つに分類され、第1種換気・第2種換気・第3種換気と呼ばれます。

•第1種換気方式

給気と排気の両方を機械(ファン)で行う方式。24時間換気システムとしては最も高度な制御が可能で、熱交換ユニットを組み合わせることで省エネ効果も期待できる。高気密住宅との相性が良く、外気導入時にフィルターで花粉やホコリを除去したり、熱交換器で室温の損失を抑えたりできるのが大きなメリット。

•第2種換気方式

引用元:アネシスHP

機械で強制的に室内へ給気を行い、排気は自然に任せる方式。正圧を作り出すことで空気を押し出すイメージだが、排気がうまく行かないと室内に湿気や臭いがこもる可能性もある。日本の住宅ではあまり一般的でなく、主に食品工場やクリーンルームなどの産業施設で使われることが多い。

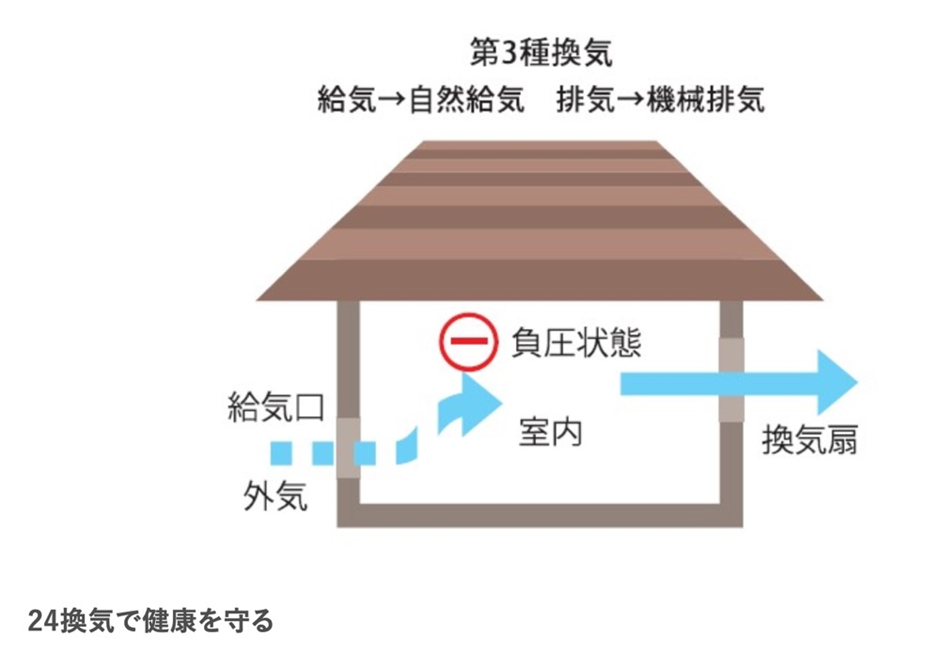

•第3種換気方式

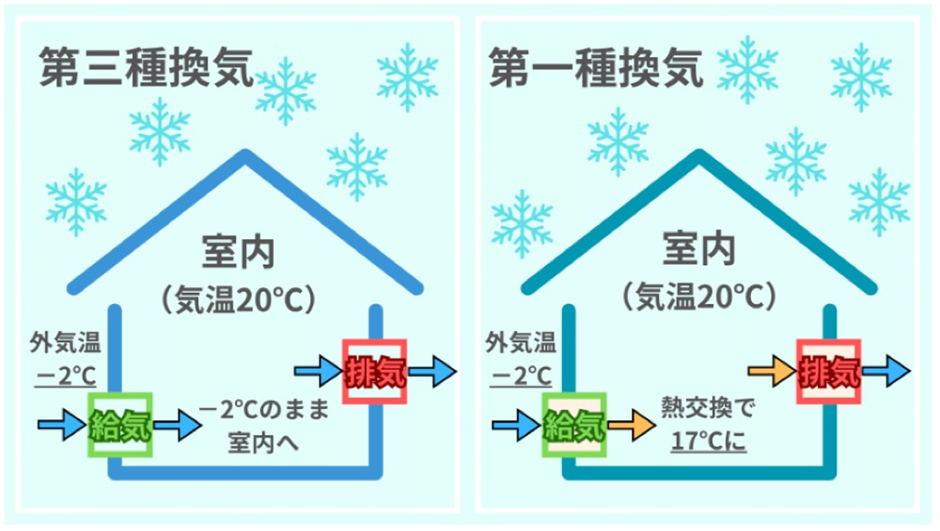

機械で強制的に排気を行い、給気は自然に任せる方式。負圧を作り出して室内の空気を外へ排出するイメージで、給気口を通じて新鮮な外気を取り入れる。機器構成がシンプルで導入コストが比較的安価なため、多くの建売住宅やマンションで採用されている。一方で、冬場は冷たい空気がダイレクトに入る、夏場は外の熱気を引き込むなどのデメリットがある場合も。

実際にどの換気方式を選ぶかは、住まいの断熱性や気密性、予算、地域の気候などによって異なります。シンプルでコストを抑えたいなら第3種、室内環境をより快適に保ちたいなら熱交換器を組み込んだ第1種、といった具合に、施主と設計者が相談しながら決めるのが一般的です。

第1種熱交換換気の利点

引用元:住まいサーフィンHP

特に注目されているのが、第1種換気方式と熱交換換気を組み合わせたシステムです。これは、給気も排気も機械制御によって行い、その際に熱交換器を使うことで、室内の温度と外気の温度差をできるだけ小さくするという仕組みです。

たとえば冬場、室内の暖房で温められた空気を排出する際、排気ファンが動く前に熱交換器で熱を回収し、外気を暖めてから室内に取り入れます。こうすることで、暖房効率の低下を最小限に抑えられるのです。

•省エネ効果

熱交換換気を導入すると、暖房や冷房でせっかく室内を快適に保っている熱エネルギーを無駄に排出しにくくなります。たとえば、熱交換率が80%を超えるタイプの製品もあり、これにより光熱費の削減が期待できます。

特に、高気密・高断熱住宅では、1日中24時間換気を回しても熱損失が比較的少なく、省エネ性能を高水準で維持しやすいとされています。

•室内環境の安定

第1種換気は給気量と排気量をバランス良く制御できるため、外からのほこりや虫などの侵入を防ぎやすい傾向にあります。また、汚れた室内空気が逆流するリスクが低減され、常に新鮮な外気を取り入れながら二酸化炭素濃度の上昇を防ぐことが可能です。

さらに、フィルターの性能によっては花粉やPM2.5などの粒子も取り除きやすくなるため、アレルギー対策にも一役買うでしょう。

•結露・カビの抑制

第1種換気方式では、常に一定量の外気を計画的に導入しつつ、内部の湿気をコントロールしやすい仕組みが整っています。室内外の温度差が大きいほど結露しやすくなりますが、熱交換器を通じて外気温と室内温度の差を緩和できるため、窓や壁の表面温度が極端に下がりにくくなります。

結果として、結露発生リスクが減り、カビやダニの繁殖を抑える効果が期待できます。

アネシスでの熱交換システム採用例

引用元:アネシスHP

アネシスは、九州地方を中心に高性能住宅を提案する工務店として知られています。同社は、第1種熱交換換気を積極的に採用し、施主のライフスタイルや地域の気候に合わせたオーダーメイドの換気計画を得意としています。

具体的には、以下のようなポイントで差別化を図っているようです。

1.独自の換気プラン設計

引用元:アネシスHP

アネシスでは、気象データや家族構成を踏まえ、換気設備の設置位置やダクト経路を丁寧に検討します。たとえば寝室や子供部屋には新鮮な空気を優先的に送り、キッチンや水回りからは排気を多めに行うなど、部屋ごとの空気環境にこだわった設計をするケースが多いそうです。

2.高性能フィルターの標準採用

熱交換換気システムには、高機能なフィルターを組み込むことで、外気に含まれる微小なゴミや花粉を遮断します。PM2.5や黄砂の飛来が気になる地域でも安心して窓を閉め切ったまま生活しやすく、アレルギー症状やハウスダストを気にするご家族からも好評を得ています。

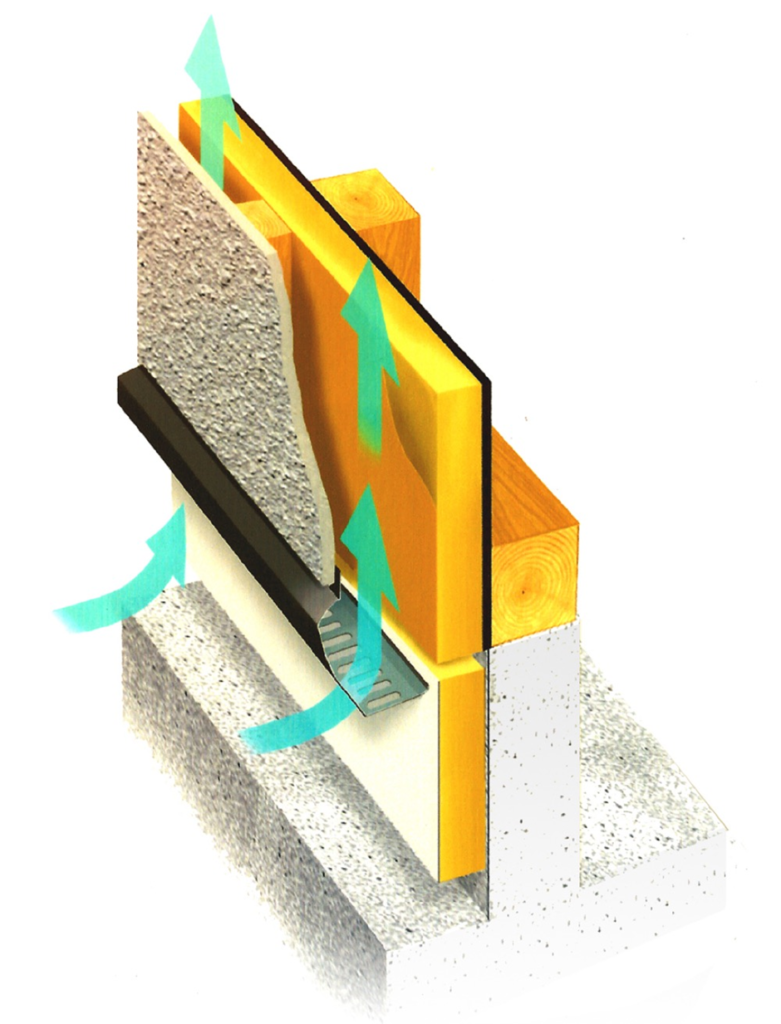

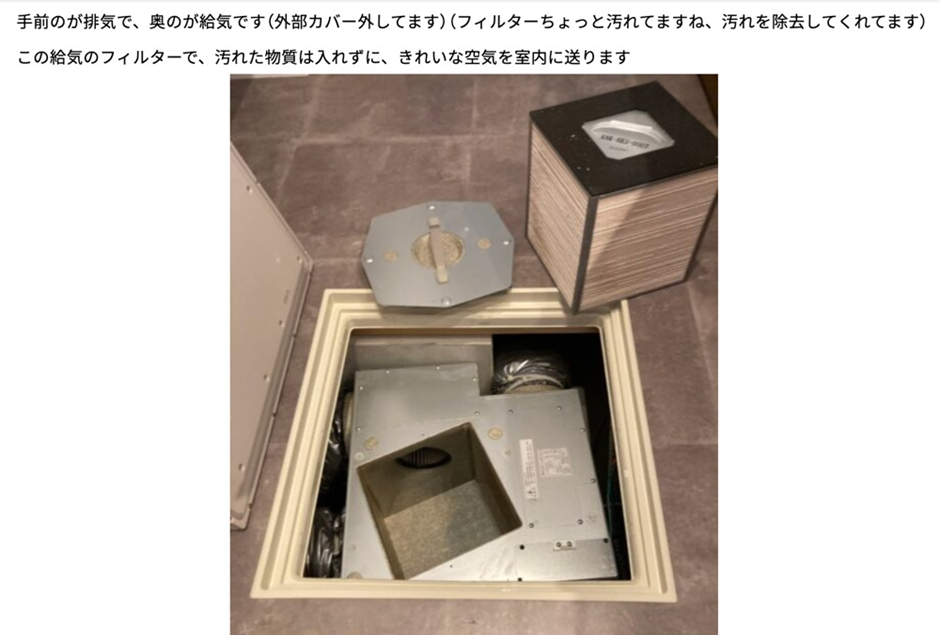

3.メンテナンス性の重視

引用元:アネシスHP

24時間稼働する換気システムだからこそ、点検やフィルター交換がスムーズに行えるように設計されている点もアネシスの強みです。床下や天井裏に配管をまとめたり、フィルター取り付け部を手の届きやすい場所に設けたりすることで、定期的なクリーニングがしやすい工夫を凝らしています。

このように、熱交換換気は住宅の快適性と省エネルギー性を高水準で両立させる有力な手段ですが、設備コストやメンテナンスの手間が少なからずかかります。アネシスのように、施工実績が豊富で、地域事情をよく理解している工務店をパートナーに選ぶことで、失敗のない換気計画を立てられるでしょう。

| 会社名 | 株式会社アネシス |

| 所在地 | 熊本県熊本市東区長嶺南8-8-55 |

| 電話番号 | 096-388-1822 |

| 設立 | 1994年7月7日 |

| 対応可能エリア | 熊本東部エリア |

| 公式サイトURL | https://www.anesis.co.jp/new-front/ |

| レビュー |

◯あわせて読みたい記事

熊本の気候の特徴は?年中快適な家を建てるポイントは2つ!

換気経路とフィルター清掃

住宅の換気を効率的に行うためには、空気の流れ(経路)がきちんと設計されていることが重要です。たとえば、第1種換気や第3種換気でも、単に「外気を入れるファン」と「排気を行うファン」を設置するだけでは不十分。

どの部屋から給気し、どの部屋から排気するのか、空気の通り道がスムーズかどうかを検証し、計画的にダクトを配置する必要があります。

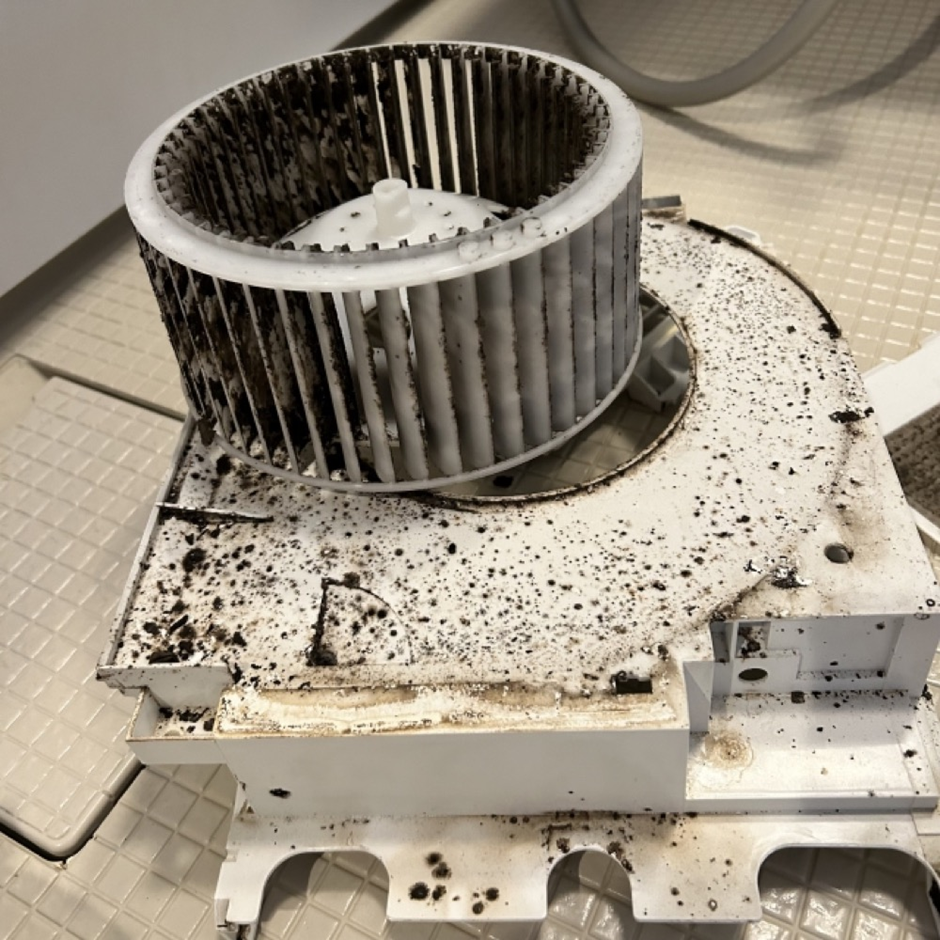

また、実際に住み始めてからも、フィルターの清掃や交換が欠かせません。フィルターが目詰まりすると、換気量が低下して空気が滞留しやすくなり、室内が不快な空気で満たされる恐れがあります。

PM2.5対策・花粉除去

現代の日本では、PM2.5(粒径2.5μm以下の微小粒子状物質)や花粉が室内空気環境を悪化させる原因として大きな問題となっています。

特に中国大陸から飛来する黄砂やPM2.5の影響を受けやすい地域では、窓を開けっぱなしにする自然換気が困難な場合もあります。そこで、機械換気と高性能フィルターの組み合わせが注目されているのです。

•高性能フィルターの役割

フィルターにはグレードがあり、一般的には「○○μm以下の粒子を何%除去できる」といった数値で性能を表します。花粉は粒径10~30μm程度、PM2.5はその名の通り2.5μm以下ですが、優れたフィルターでは90%以上の除去率を誇るものも存在します。HEPAフィルターやULPAフィルターと呼ばれる高性能タイプを採用すれば、さらに微細な粒子までキャッチ可能ですが、圧損が大きくなる(空気を通しにくくなる)というデメリットや、コストアップが伴うことに注意が必要です。

•花粉症対策

引用元:アネシスHP

春先の花粉シーズンには、窓を閉め切りがちになる家庭が多いでしょう。しかし、閉め切った部屋に人が集まると二酸化炭素が急激に増え、不快感や集中力低下、頭痛などを引き起こす恐れもあります。

そこへ換気システム+高性能フィルターを使うと、外気中の花粉をフィルタリングしつつ新鮮な空気を取り込めるため、部屋のCO₂濃度を低く保ちながらアレルギー物質の侵入を抑えられます。

•PM2.5への有効性

PM2.5は人体へ深刻な影響を与えるとされ、呼吸器系や循環器系に負担をかける可能性が指摘されています。高密度の都市部や工場地帯、道路沿いに近い場所では、PM2.5の濃度が高くなる傾向があります。

機械換気とフィルターを組み合わせれば、窓を開けることなく必要な換気量を確保できるため、外の汚染された空気を直接室内へ入れずに済む利点があります。特に、花粉症とPM2.5対策を兼ねた高性能フィルターを導入することで、年間を通じて空気環境をより良好に保てるでしょう。

地域工務店のフィルター交換サービス

引用元:お掃除本舗HP

大手ハウスメーカーだけでなく、地域密着型の工務店でも、換気システムのフィルター清掃や交換サービスを積極的に提供する事例が増えています。地元気候や花粉の飛散量、PM2.5の動向などをよく理解しており、顧客に合わせたサポートが可能な点が魅力です。以下は一般的なサービス内容の一例です。

1.定期点検とフィルター交換

新築住宅の引き渡し後、半年や1年ごとに専門スタッフが訪問し、フィルターの汚れ具合をチェック。必要に応じて交換や洗浄を行うことで、換気量の低下や室内空気の汚染を防ぎます。フィルター交換の費用はサービスに含まれる場合もあれば、有償オプションとして設定されていることもあります。

2.ダクト内のクリーニング

長期間使用していると、換気ダクトの内側にホコリやカビが付着し、空気の流れが悪くなったり衛生面が損なわれたりする恐れがあります。地域工務店が定期的にクリーニングを実施することで、気づきにくいダクト内の汚れを除去し、換気効率を回復させることができます。

3.フィルターグレードのアップデート

花粉やPM2.5に対する意識が高まり、既存の換気システムでもより高性能なフィルターに切り替えたいという要望が出るケースがあります。地域工務店によっては、既存設備に適合するフィルターのアップグレードを提案し、施主の要望に柔軟に応じることが可能です。

4.住まい方のアドバイス

地域工務店は地元の風土・気候に精通しているため、「花粉が多い時期はこういう生活習慣を心がけましょう」「梅雨時は換気頻度をこんなふうに調整してください」など、季節ごとのアドバイスを受けやすいのもメリットです。

実際、換気システムの機能だけでなく、住まい手のちょっとした意識や行動も空気環境の改善に大きく寄与します。

このように、フィルター交換サービスや定期メンテナンスを提供している地域工務店を選べば、施主自身が複雑なメンテナンスに悩まされることなく、長期間にわたり快適な空気環境を保ちやすくなります。

◯あわせて読みたい記事

地域密着型の家づくりとは?工務店とハウスメーカーの違いと選び方のポイント

結露・カビ防止へ寄与

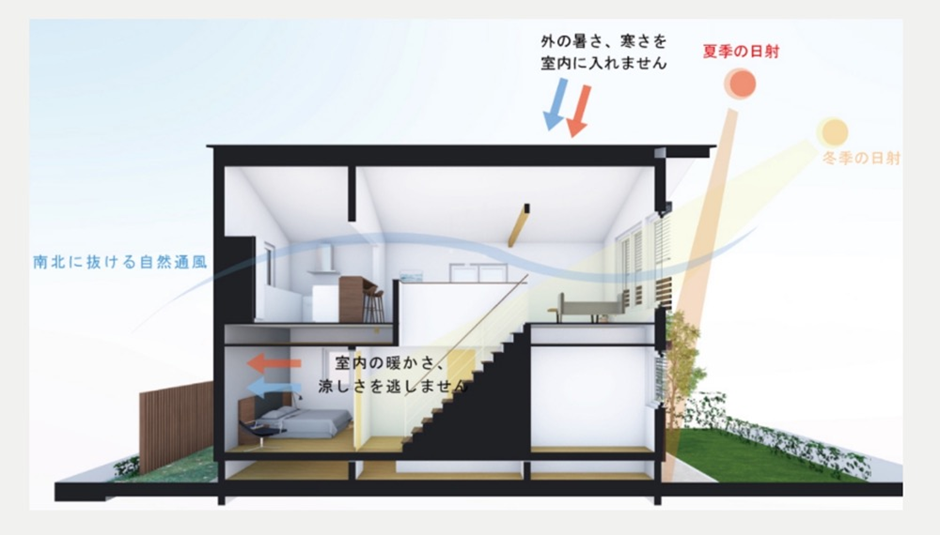

高気密・高断熱住宅では、外気との熱交換が抑えられるぶん、室内が外気温に左右されにくくなるという大きなメリットがあります。一方で、断熱性能が高くなるほど室内にこもった湿気が抜けにくいという問題が指摘されることも事実です。

特に冬場には、室内で暖房を使用しているために空気は暖かく、湿度が高めの状態になりやすくなります。そこへ窓ガラスや外壁など、室温に比べて低温になりやすい部分があると、その表面に水滴(結露)が発生し、これを放置するとカビの原因になることはよく知られています。

カビは見た目が不快なだけでなく、胞子を吸い込むことでアレルギー症状を引き起こしたり、住人の健康を損なったりするリスクがあるため、カビ対策は住宅の衛生管理上きわめて重要です。

また、カビや結露による水分で建材が劣化し、住宅そのものの耐久性を下げる要因となる可能性も否定できません。そこで、多くの専門家やハウスメーカーは適切な換気計画と湿度管理を両立させることで、結露やカビの発生を抑える方法を推奨しています。

適切な換気計画とは、家の中に溜まった余分な湿気や汚れた空気を効率よく排出し、新鮮な外気を必要なだけ取り込む仕組みを指します。特に、冬場は浴室やキッチンなど水蒸気が大量に発生する場所を中心に、素早く湿気を外へ逃がすことが不可欠です。

さらに、熱交換換気を導入している家では、暖房で温まった室内空気が排出される際、その熱を有効活用しながら換気を行うので、室温が急激に下がりにくくなります。室温が安定すると窓や壁の表面が極端に冷えづらくなるため、結果的に結露の発生条件を緩和できるのです。

こうした換気システムの恩恵を十分に享受するには、メンテナンスや清掃を怠らず、常に正常な状態で機械換気が動作していることが前提になる点に注意しましょう。

なお、結露対策の視点から見ても、高断熱・高気密が悪いわけでは決してありません。むしろ、断熱がしっかりしている家ほど表面温度が下がりにくいので、理論的には結露のリスクも低減しやすいのです。

ただし、室内側の湿気をどうコントロールするかが大きな課題として残るため、換気設備の計画的運用と日常的な湿度管理が欠かせません。次のセクションでは、湿度コントロールのポイントや健康増進との関わりについて詳しく解説します。

湿度コントロールと健康増進

住宅内の湿度は高すぎても低すぎても問題を引き起こすため、40~60%程度を目標範囲として管理するのが一般的です。湿度がこの範囲に収まっていれば、ウイルスや細菌が過度に増殖しにくく、カビ・ダニなどの発生も抑制されやすくなります。

逆に湿度が高すぎると、カビやダニの温床になりやすく、壁紙の裏や押入れの奥など目が届かない場所で生育が進行してしまうことがあるでしょう。一方、湿度が低すぎると、喉や鼻の粘膜が乾燥して風邪やインフルエンザにかかりやすくなり、肌トラブルも起こりやすくなるデメリットが生じます。

湿度センサーとの連動

近年の機械換気システムの中には、湿度センサーやCO₂センサーを搭載しているものがあり、室内の状態に応じてファンの回転数や換気量を自動調整できる高性能機種も登場しています。

これにより、住まい手が意識しなくても湿度が過度に上がりすぎないようコントロールすることが可能です。例えば、入浴後や料理中などに室内の湿度が急上昇した際には、換気量を増やして短時間で排湿を行い、一定レベルまで下がると再び通常運転に戻すといった制御が行われます。

除湿機や加湿器との併用

もちろん、機械換気だけで完璧な湿度管理ができるわけではありません。日本は四季や地域によって外気の湿度が大きく変わるため、梅雨や台風シーズンには室内がジメジメしやすく、逆に真冬の乾燥シーズンは湿度が低下しやすい傾向にあります。

こうした季節的な変動に対応するには、除湿機や加湿器を適宜併用するのが効果的です。とくに熱交換換気を採用している住宅では、室内の温度を極端に下げずに空気を入れ替えられるため、除湿や加湿の効率をあまり損なわずに済むのがメリットです。

住まい手の意識

換気設備や除湿・加湿機器が整っていても、住まい手が運用を誤れば思うような効果が得られません。例えば、料理の際に窓を完全に閉め切り、換気扇を回さずにいるとキッチン周りに大量の水蒸気が滞留してしまいます。

また、洗濯物を室内干しする場合も、換気や除湿モードを活用して適切に排湿しないと部屋全体が蒸し暑くなる恐れがあります。そのため、日常生活のちょっとした行動が湿度コントロールに大きく影響することを理解し、換気扇の使用や窓開けのタイミングを工夫するなどの配慮が必要です。

アレルギーや呼吸器疾患への配慮

カビやダニが発生すると、これらの微生物や虫の死骸・排泄物がアレルギー源となり、喘息やアレルギー性鼻炎などの症状を悪化させるケースが多く報告されています。さらに、過度な乾燥はウイルス感染症のリスクを高める可能性も指摘されており、空気が乾く冬場にはインフルエンザの流行が増加することが知られています。

こうした健康リスクを抑えるためにも、適切な換気と湿度管理が両輪となって働くことが大切です。特に小さな子どもや高齢者、または呼吸器系に疾患を持つ家族がいる場合には、家全体の空気質を良好に保つ取り組みが一層求められます。

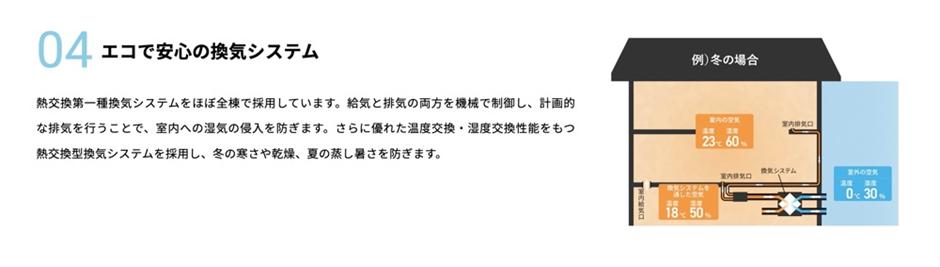

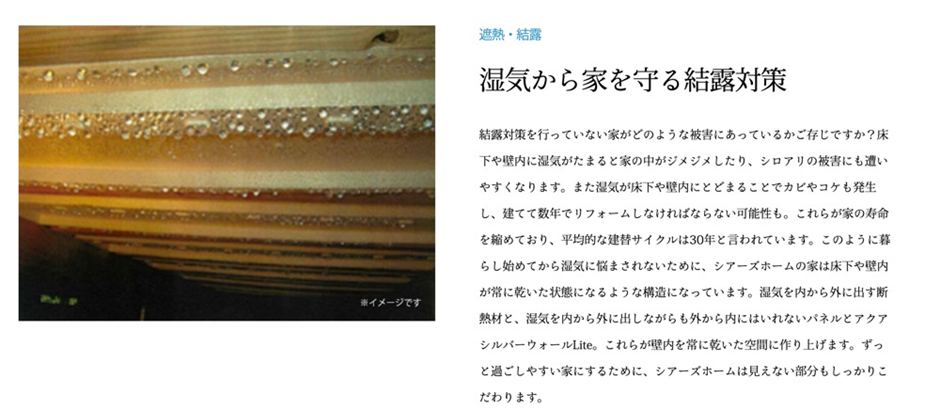

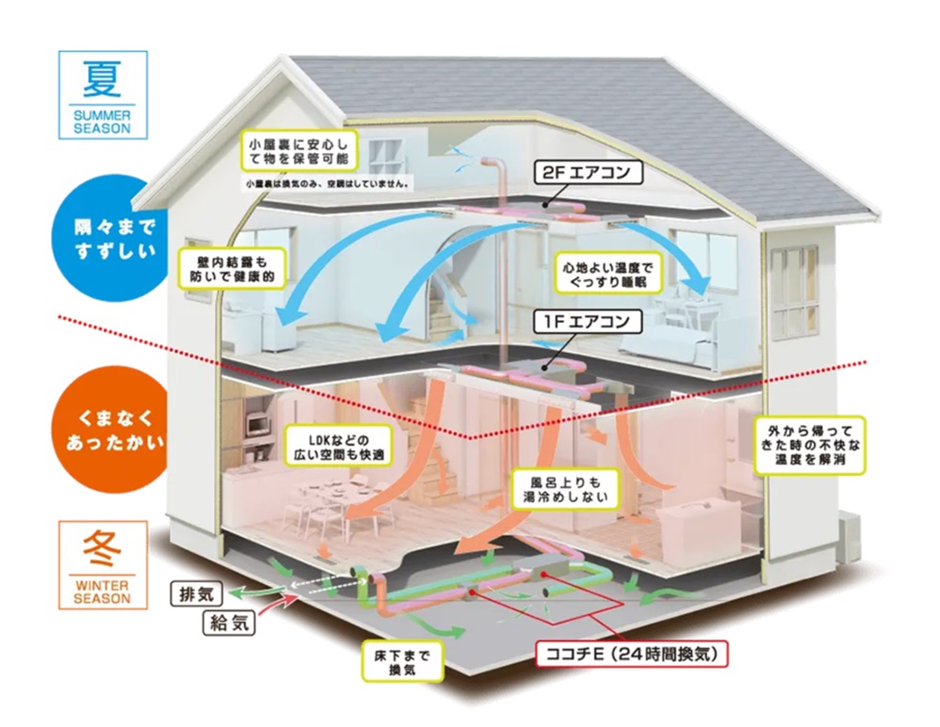

シアーズホームの湿度管理手法

引用元:シアーズホームHP

シアーズホームは、熊本県を中心に省エネ住宅や高断熱・高気密住宅の設計・施工を行うハウスメーカーとして広く知られています。同社では、断熱・換気・冷暖房の3要素を一体化した「トータルプランニング」に力を入れ、住まい全体の健康性を高める取り組みを実践しています。なかでも、結露やカビを防止するための湿度管理には、以下のようなポイントを重視しているのが特徴です。

1.断熱性能の強化

シアーズホームでは、壁や天井、床下に高性能断熱材をたっぷり施し、気密テープやシーリング処理で隙間を徹底的にふさぐ施工を行っています。

こうすることで、室内の温度が外気温に影響されにくくなるだけでなく、壁や窓の表面温度が急激に下がりにくくなり、結露が発生しづらい状態を作り出します。断熱・気密が高いほど、熱交換換気による省エネ効果も得やすくなるため、結果的に冷暖房コストの面でも施主のメリットにつながるわけです。

2.熱交換型の換気システム

引用元:シアーズホームHP

第1種換気を中心に、熱交換器付きシステムの導入を標準またはオプションで推奨しているケースが多いといいます。熱交換型の換気システムを採用すれば、冬場でも室内の暖気をできる限り保ちつつ換気ができるため、室温が大幅に低下しにくいというメリットがあります。これによって、結露が起きやすい窓辺や外壁面の表面温度をそこそこ維持でき、結露の原因となる温度差を抑制できるのです。

3.調湿素材の活用

シアーズホームでは、内装材や仕上げ材として無垢材や珪藻土、あるいは自然系塗り壁など、調湿効果を期待できる素材を積極的に取り入れています。

機械換気だけでは対応しきれない外気の湿度変化や、季節による湿度の振れ幅を、こうした調湿素材が吸放湿作用によって緩和してくれるため、室内の不快感を大幅に減らせるといいます。

これらの素材を使うことで、梅雨時や夏場に特に顕著なジメジメ感が軽減され、さらには冬の乾燥対策にも一役買うことがあります。

4.メンテナンスとアフターサポート

引用元:シアーズホームHP

断熱や換気、調湿素材を組み合わせた設計であっても、定期点検やメンテナンスを行わないと、その性能を長期にわたって維持するのは難しくなります。換気扇やダクト、フィルターが汚れていると空気の流れが悪くなり、結露やカビを増長させるおそれがあるでしょう。

シアーズホームでは、定期点検制度を整備し、専門スタッフが施主宅を訪問して設備の稼働状況やダクト内の汚れなどをチェック。必要に応じて清掃や部品交換を提案し、性能劣化を最小限に抑えるサポートをしているそうです。

このように、シアーズホームの事例は、断熱・換気・調湿の3要素を総合的に高めることで結露やカビの発生を抑え、健康的な住環境を実現している好例と言えます。とりわけ、熊本県のように夏場は蒸し暑く、冬場は急激に冷え込むこともある地域では、四季を通じた湿度コントロールが大きな課題となりがちです。

その点、地元気候に精通したハウスメーカーが総合プランニングを行うことで、施主のライフスタイルに適した換気システムや調湿素材を提案できるのは、大きな強みだと言えるでしょう。

結露やカビを防ぐためには、単に高性能の換気設備を導入するだけでなく、施主と施工側が協力して住まいの運用を見直すことも欠かせません。

先述の通り、料理や入浴など水分の発生源をしっかり排気する、室内干しをする場合はタイミングを工夫する、長期不在時の換気扇の設定を調整するなど、日々の細かい積み重ねが結果を左右します。

こうした住まい手の協力と、ハウスメーカーや工務店のトータルサポートが合わさることで、結露やカビのリスクを最小限に抑えつつ、家族が健康的に暮らせる室内環境を長期にわたって維持することが可能になるのです。

| 会社名 | 株式会社シアーズホーム |

| 所在地 | 熊本県熊本市南区馬渡2-12-35 |

| 電話番号 | 096-370-0007 |

| 設立 | 平成元年1月17日 |

| 対応可能エリア | 熊本県、福岡県、佐賀県 |

| 公式サイトURL | https://searshome.co.jp/ |

| Googleレビュー | レビューなし |

◯あわせて読みたい記事

シアーズホームの断熱最高等級7に対応した高性能住宅な家づくり

まとめ

住宅において換気計画は、室内の空気環境を整え、健康的で快適な暮らしを実現するために不可欠な要素です。現代の高気密・高断熱住宅では、自然換気だけでは十分な換気量を確保しにくいため、機械換気システムの導入が大前提となります。

第1種、2種、3種といった換気方式の中でも、特に第1種換気に熱交換器を組み合わせる方法は、空調エネルギーのロスを抑えつつ新鮮な外気を取り入れることができ、省エネと快適性を両立できるのが魅力です。

また、フィルター清掃や定期メンテナンスを怠ると、せっかくの換気設備も性能を発揮できず、PM2.5や花粉の侵入を防ぎきれない場合があります。地域密着型の工務店やハウスメーカーが提供する交換サービスやクリーニングの活用により、専門家による点検を受け、機器の状態を常にベストに保つことが望ましいでしょう。

さらに、結露やカビを防ぐには、湿度コントロールが重要です。熱交換換気と断熱・気密施工の組み合わせで室温を安定させ、室内外の温度差を小さくすることで、結露発生のリスクを大幅に減らせます。

実際に、アネシスが採用する第1種換気システムや、地域工務店のフィルター交換サービス、そしてシアーズホームの湿度管理手法など、具体的な事例から学べることは多いはずです。

どのような工法・メーカーを選ぶかは地域の気候条件、施主の予算や希望のライフスタイルに左右されますが、換気の重要性を軽視してはいけません。家づくりの段階からしっかりと検討し、必要に応じてファイナンシャルプランナーや設計者、工務店と話し合いを重ねることで、失敗のない換気計画を立てることができるでしょう。

◯あわせて読みたい記事