窓性能を高める方法:断熱サッシと複層ガラスで快適空間に

住まいの快適性を高めるうえで、「窓」は想像以上に重要な存在です。

夏は強い日差しを遮り、冬は暖房の熱を外に逃がさない高性能な窓を導入することで、季節を問わず心地良い住空間を保つと同時に、年間の光熱費も大きく節約できます。

本記事では、窓からの熱損失をどのように防ぎ、結露や気密の問題にどう対処すればよいのか、断熱サッシや複層ガラスといった具体的な対策を中心にご紹介します。

さらに、シアーズホームや三友工務店といった地域に根ざした事例を交えながら、窓性能の選び方から結露対策、換気計画、そしてメンテナンスまでを幅広くカバーしています。

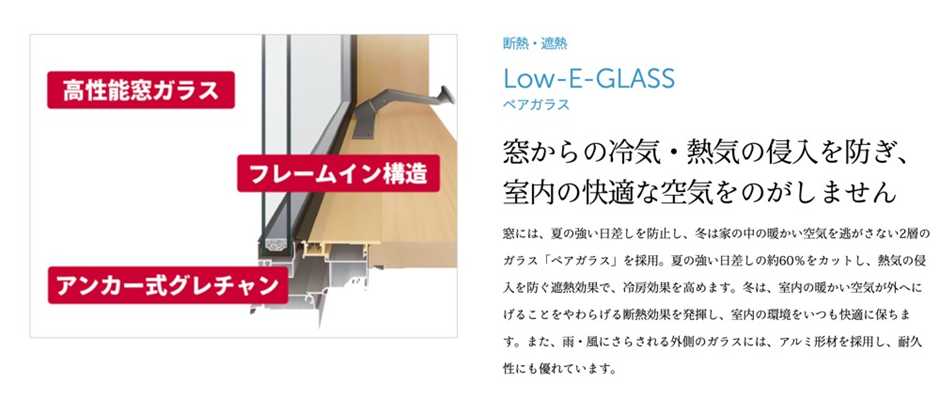

断熱サッシやLow-Eガラスの特徴、結露対策や換気計画のポイント、長期的に気密性を保つためのメンテナンス手法を順に解説し、住まいづくりをより豊かにするためのヒントをこの1記事にまとめてお届けします。

これから新築やリフォームを検討されている方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

窓からの熱損失と対策

引用元:シアーズホームHP

窓は住宅の中でも特に熱の出入りが大きい部分であり、冬場は室内の暖気が逃げやすく、夏場は外の暑い空気や日射熱が入り込みやすい場所でもあります。

一般的に「断熱性能が高い家」を目指す場合、屋根や外壁、床下などの断熱も大切ですが、窓(サッシとガラス)をいかに適切な仕様にするかで、年間を通した光熱費と快適性が大きく変化します。

たとえば、築年数の古い家で単板ガラス(1枚ガラス)+アルミサッシという組み合わせの窓を使用していると、断熱性能が低く、冬場は窓辺が極端に冷えるため、室内と外気の温度差が大きくなります。

その結果、暖房効率が下がるだけでなく、窓ガラスや枠に結露が発生しやすく、カビ・ダニのリスクが高まります。

また、夏はアルミ枠が熱を大きく伝えるため、冷房効率を下げるだけでなく、室内が暑くなりやすいというデメリットが生じます。

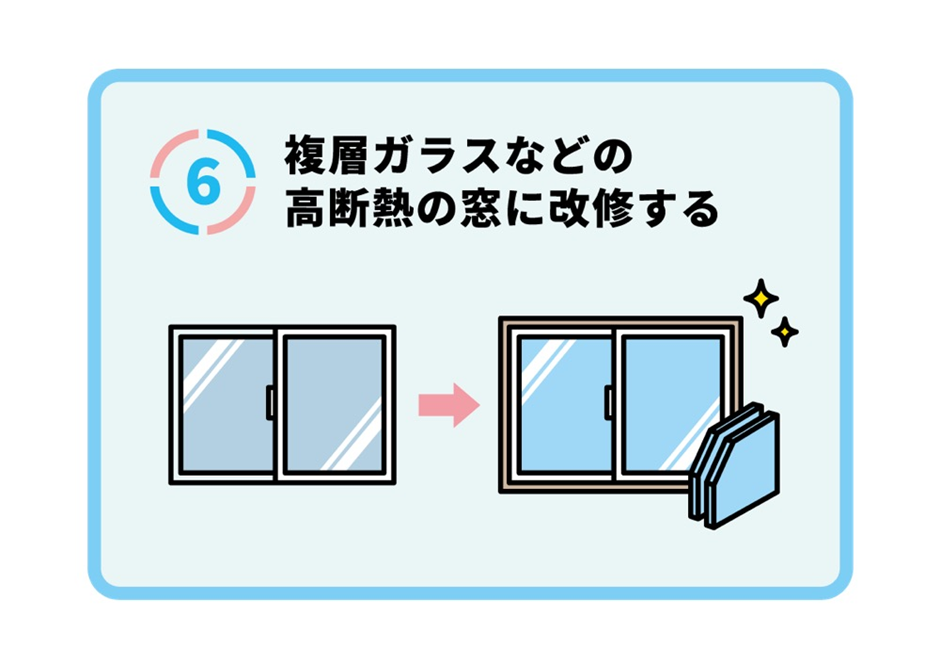

こうした熱損失を最小限に抑え、かつ結露も防ぎたいなら、複層ガラス(ペアガラス)やトリプルガラスなど断熱性の高いガラスを取り入れ、さらにサッシ材質を樹脂や樹脂アルミ複合へと切り替えるのが効果的です。

引用元:シアーズホームHP

特に、複層ガラスの中でもLow-Eガラスと呼ばれる金属膜をコーティングしたガラスは、熱を反射する性能が高く、冷暖房負荷を低減する役割を担います。

近年は、高性能住宅を標榜するハウスメーカーや工務店が積極的に断熱サッシを採用するようになり、家全体の断熱性能が向上するケースが増えています。

例えば、Ua値(外皮平均熱貫流率)やηA値(冷房期の平均日射熱取得率)を低く抑えるために、窓への投資が欠かせないという考え方が一般的になりつつあるのです。

結果として、暖房・冷房の使用を抑えやすく、光熱費の削減や室内環境の改善が見込めます。

多くの施主にとっては、窓性能の向上が家づくりのコストアップ要因となることを懸念されるかもしれません。

しかし、長期的な光熱費削減効果や結露被害の防止、住まいの寿命延長などを考慮すると、窓に投資するメリットは大きいと言えます。

次のセクションでは、具体的に樹脂サッシとLow-Eガラスの効果を掘り下げ、どのように住宅性能を高めているのかを見ていきましょう。

樹脂サッシ・Low-Eガラス効果

引用元:株式会社エクセルシャノンHP

樹脂サッシとは、窓の枠(サッシ部分)を主にPVC(塩化ビニル樹脂)などの樹脂素材で成形したサッシを指します。

従来のアルミサッシと比べると、樹脂の熱伝導率はアルミの約1/1000とも言われており、熱を伝えにくいという大きな利点があります。

これは冬場の寒気や夏場の熱気をサッシがシャットアウトしてくれるため、窓枠付近の温度差が小さくなり、窓際の体感温度を快適に保つのに寄与します。

また、Low-Eガラスとは、ガラスの内側面に酸化スズや酸化亜鉛などの金属膜をコーティングした複層ガラスです。

Low-E膜が赤外線を反射することで、室外からの強い日射熱を遮り、冬場は室内の暖房熱を外へ逃がしにくくします。一般的には、空気層やアルゴンガス層を挟んだ複層ガラスと組み合わせることで、さらに高い断熱性能を発揮します。

最近では、トリプルガラス(3枚ガラス)+Low-E膜2面仕様の超高断熱窓も普及し、寒冷地などでは標準採用される例が増えてきました。

これら樹脂サッシ+Low-Eガラスの組み合わせによって得られるメリットは多岐にわたります。

1.結露防止

窓辺の室内側温度が冷えにくくなるため、空気中の湿気がガラス表面で結露しにくくなります。これにより、結露によるカビ・ダニ発生リスクを抑え、健康的な室内環境を維持しやすくなります。

2.冷暖房負荷の削減

熱の出入りが少なくなるので、冷暖房機器の運転時間や設定温度を抑えられる可能性が高まります。これは光熱費の削減はもちろん、家計にも優しいポイントです。

3.室温の均一化

窓際が極端に冷えたり熱を持ったりすることを軽減できるため、部屋全体で温度差が少なくなり、快適な住空間を実現しやすくなります。冷暖房の風量が少なくとも快適さを保ちやすいのも大きな利点です。

4.防音性能の向上

サッシの材質や複層ガラスの仕様によっては、防音性能も高められます。とくに交通量の多い道路沿いや新幹線・鉄道が近い場所などでは、窓性能が静かな住環境づくりを左右します。

ただし、樹脂サッシ自体はアルミサッシに比べ強度面でやや劣る場合があり、サイズの大きい窓や開口部を広く取る計画では樹脂アルミ複合サッシ(外側はアルミ、内側は樹脂)を選択するケースもあります。

また、寒冷地仕様や高性能住宅ではフレーム自体を太く設計して強度を持たせるなど、各社ともに工夫を重ねています。

さらに、日射量が多い地域では日射制御型Low-Eを採用するなど、地域性や方位によって最適なガラス仕様を検討すると良いでしょう。

シアーズホーム事例

引用元:シアーズホームHP

シアーズホームは、九州地方を中心に展開する住宅会社として知られ、ローコスト住宅から高性能住宅まで幅広く扱っています。

同社の「高断熱・省エネ住宅」においては、樹脂サッシやLow-E複層ガラスを積極的に採用することで、年間を通じて快適さと省エネルギーを両立させる家づくりを提案しています。

具体的には、九州の温暖な気候に合わせて熱遮蔽効果の高いLow-Eガラスを使うことで、夏の強烈な日差しをカットし、冷房負荷を抑えられるのが特徴です。

また、冬の寒さも地域によっては気温が低くなるため、室内側の暖房熱をできるだけ外に逃がさないように設計されています。

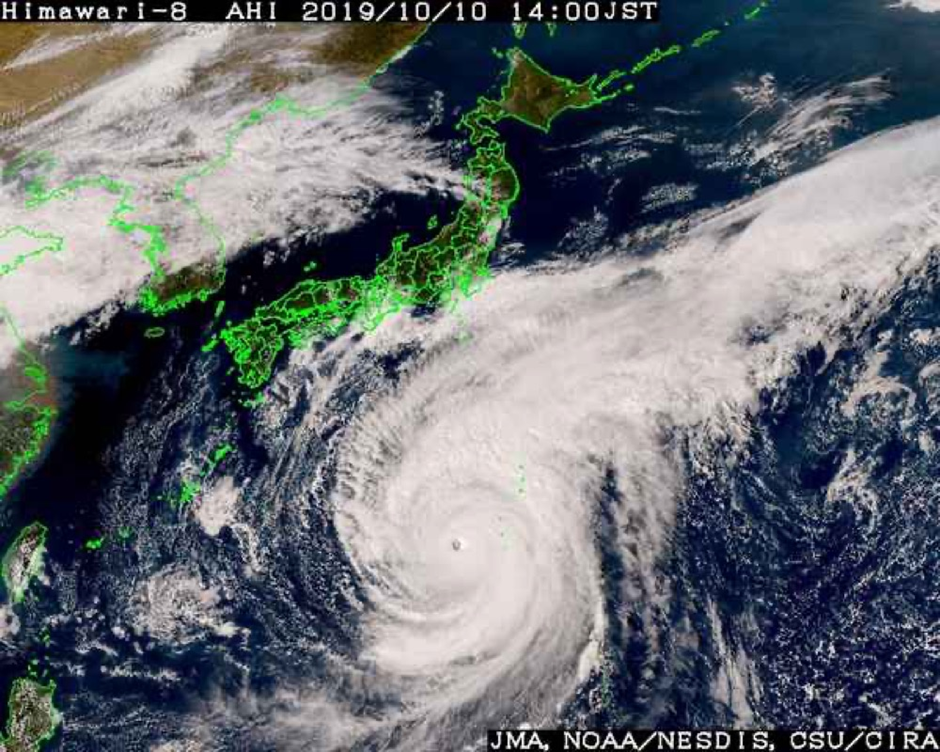

引用元:気象庁

九州地方は台風などの風雨が強い時期もあるため、シアーズホームではサッシの気密・水密性能に注目し、暴風雨時でも雨漏り・風の吹き込みが最小限になるよう配慮しているとのことです。

顧客の声としては、「窓付近でも室温が大きく変わらないため、家のどこにいても過ごしやすい」「結露が減って、掃除やカビ対策が楽になった」といったメリットを実感している声が挙げられます。

シアーズホームのような地域密着型の住宅会社は、そのエリア特有の気候条件を踏まえて最適な断熱サッシ・ガラスの選定を行うケースが多いため、ローカル気候に最適化された家づくりを求めている人には魅力的な選択肢と言えるでしょう。

| 会社名 | 株式会社シアーズホーム |

| 所在地 | 熊本県熊本市南区馬渡2-12-35 |

| 電話番号 | 096-370-0007 |

| 設立 | 平成元年1月17日 |

| 対応可能エリア | 熊本県、福岡県、佐賀県 |

| 公式サイトURL | https://searshome.co.jp/ |

| Googleレビュー | レビューなし |

◯あわせて読みたい記事

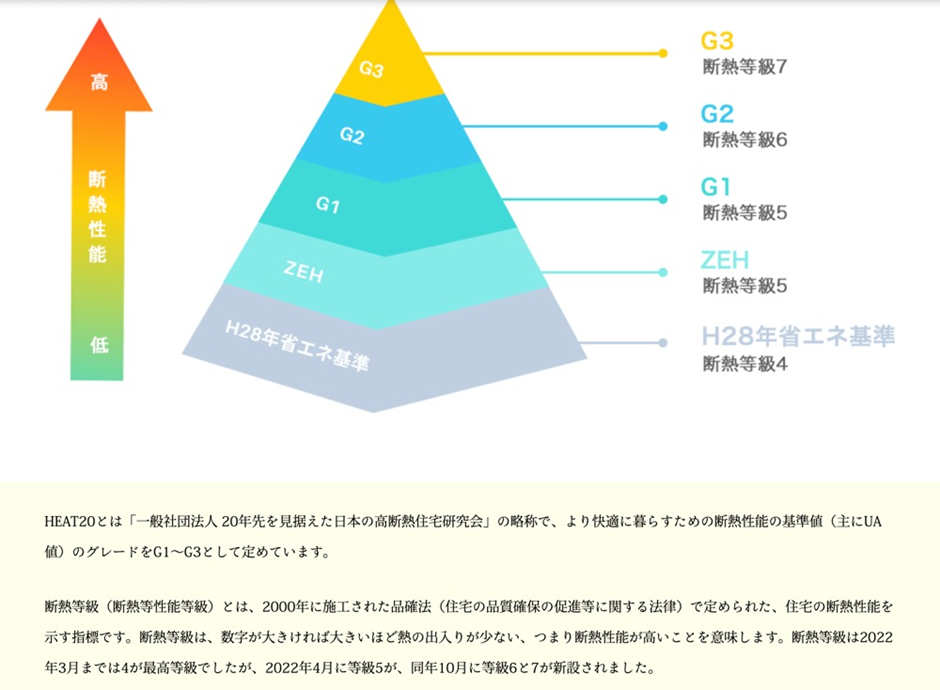

シアーズホームの断熱最高等級7に対応した高性能住宅な家づくり

結露対策と換気計画

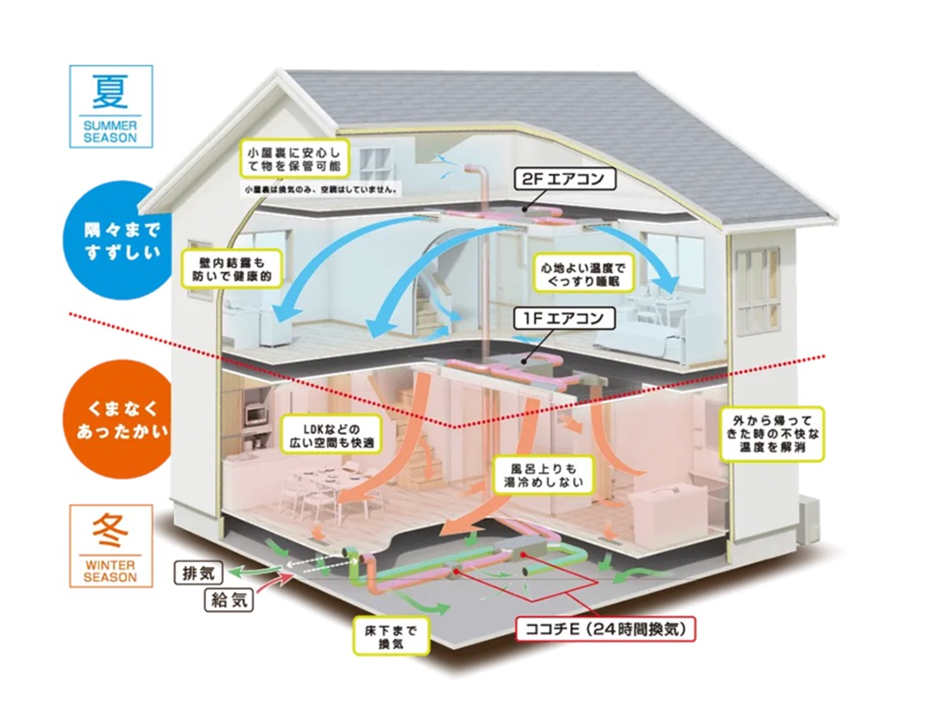

引用元:シアーズホームHP

結露は、冬場に室内の暖かい空気が冷えた窓ガラスに触れることで、水滴として現れる現象です。

これが放置されると、窓枠に水が溜まり、カビやダニの原因となるだけでなく、木枠や壁紙を傷めることにもつながります。

また、壁内結露が生じると断熱材が湿りやすくなり、断熱性能の低下や木材腐朽を引き起こすリスクが高まります。

結露対策としては、窓自体の断熱性能を高めるのが第一ですが、それと併せて換気計画もしっかり考える必要があります。

住宅の高気密化・高断熱化が進むほど、室内にこもる湿気を排出するには計画的な換気が欠かせません。

特に冬場は外気が冷たいため、換気をためらう人も多いかもしれませんが、適切なタイミング・方法で換気を行うことで、室内の湿度をコントロールし、結露発生を抑制できます。

窓配置と通風計画

家を新築・リフォームする際には、窓の配置や大きさ、開き方をよく検討することが重要です。夏場は自然の風を取り込みたい反面、冬場は冷気の侵入を極力抑えたいなど、季節によるニーズが異なるためです。以下に、通風・換気計画を考える際の主なポイントを挙げます。

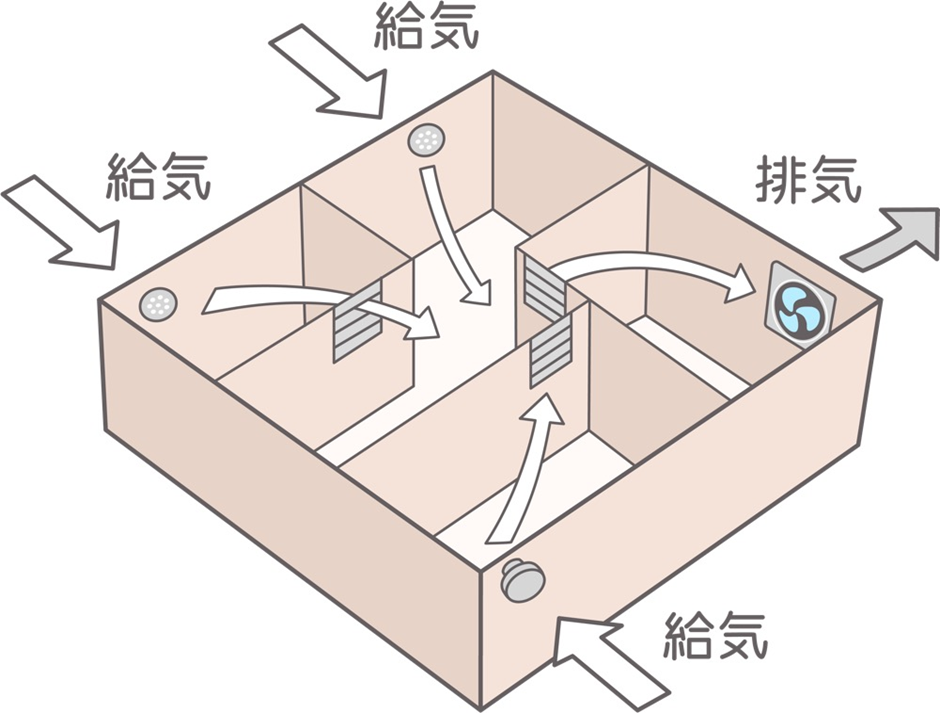

1.対角線上の窓配置

自然風による通風を得たい場合、部屋の対角線上に窓を設置するのが効果的です。風の入口と出口を確保することで、部屋全体に風が行き渡りやすくなります。

これにより、夏場の冷房利用を最小限に抑えられる場合もあります。

2.引き違い窓だけでなく、縦すべり出し窓を活用

縦すべり出し窓は、強風や雨の日でも少しだけ開けて換気ができるという利点があります。隣家とのプライバシーを確保しつつ通風を得るために、上部に横すべり出し窓を設置するケースもあります。

3.方位と日射の考慮

南向きの窓は日射取得に有利ですが、夏場は直射日光が室内を暑くしすぎる恐れがあります。庇を設けたり、遮熱性能の高いLow-Eガラスを使ったり、植栽やシェードを活用して日差しをコントロールする工夫が必要です。

4.換気システムとの連携

第1種・第2種・第3種換気システムなど、住宅の換気方式によって窓開閉時の換気効果が異なります。機械換気とのバランスを考慮しながら、窓をどの程度活用するのが最適かを事前に検討すると良いでしょう。

結露対策と通風を両立させるためには、窓の断熱性能を高めると同時に、建物全体のプランニングの中でどのように窓を配置するかが重要です。換気扇や給気口の位置、扉の開き方なども含めて検討することで、エネルギー効率と快適性のバランスが取れた住宅を実現できます。

三友工務店の設計例

引用元:三友工務店HP

三友工務店は、熊本県を中心に自然素材や省エネ住宅の設計・施工を行う地域密着型の工務店です。同社の住宅事例を見ると、窓の配置やサイズに細心の注意を払いつつ、地域の気候風土を熟知したプランニングを行っている様子がうかがえます。

三友工務店の特徴的な手法の一つは、軒や庇(ひさし)の深さを調整して季節ごとの日射コントロールを行う点です。

夏場は日差しを遮りつつ、冬場は深く差し込む太陽光によって室内を暖められるよう、窓の上部に適切な庇の長さを確保しています。

また、窓の高さや配置にも工夫があり、上部から通風を取り入れる縦すべり出し窓や、採光を確保しつつプライバシーを守る高窓を効果的にレイアウトしているのが特徴です。

さらに、三友工務店では自然素材(無垢材、珪藻土など)を室内に多用し、調湿性能を高めることで結露リスクを低減しています。

引用元:三友工務店HP

窓周りの枠材や壁材にも湿気を吸放出しやすい素材を使うことで、冬場の窓際結露を発生しにくくしているとのことです。

もちろん、樹脂サッシや複層ガラスなどの高性能な窓を組み合わせることで、断熱と通風・採光をバランスよく両立しているのがポイントです。

実際に施主からは、「吹き抜けと高窓を組み合わせて換気と採光を一度に確保でき、真夏でもエアコンを控えめに使用できている」「冬場の結露がほとんどなくなり、窓周りの掃除が楽になった」といった声が聞かれます。こうした地域工務店での設計例は、全国どの地域でも応用できる要素が多々あるため、参考にしてみるとよいでしょう。

| 会社名 | 株式会社三友工務店 |

| 所在地 | 熊本県熊本市中央区神水本町20-10 |

| 電話番号 | 0120-146-983 |

| 設立 | 昭和32年1月29日 |

| 対応可能エリア | 熊本市、八代市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市 |

| 公式サイトURL | https://www.sanyu-k.jp/ |

| Googleレビュー | レビュー |

◯あわせて読みたい記事

地域密着型の家づくりとは?工務店とハウスメーカーの違いと選び方のポイント

メンテナンスと気密性保持

高性能な窓を導入しても、そのまま長期にわたって放置してしまうと、せっかくの高い断熱・気密性能を十分に発揮できなくなる恐れがあります。

窓まわりは、日常の風雨や紫外線、温度変化などに常にさらされる部分です。

とくに、サッシのレール部分やゴムパッキンといった部材は劣化・汚れがたまりやすく、きちんとしたメンテナンスを行わないと、開閉時に不具合が生じたり、最悪の場合は水漏れや隙間風の原因となることもあります。

ここでは、窓のメンテナンスを中心に、長期にわたって気密性能を保つための具体的な対策を解説していきます。

高性能窓だからこそ必要なメンテナンス

近年、住宅の省エネルギー化が進むなかで、樹脂サッシや複層ガラス(Low-Eガラスなど)が標準仕様として採用されることが増えています。

こうした高性能窓は熱伝導率が低く、冬場の結露軽減や夏場の遮熱効果に大きく貢献しますが、あくまで“製品としての性能”が高いだけであり、その性能を長く維持できるかどうかはメンテナンス次第といえます。

汚れや部品の劣化を放置してしまうと、断熱性能や気密性が低下し、光熱費や室内環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

とくに高気密・高断熱住宅では、窓や建具のわずかな隙間が思わぬ結露リスクを引き起こすこともあるため、定期的な点検とメンテナンスの必要性が一層高まります。

定期清掃・パッキン交換

1.窓周りの定期清掃

もっとも基本的かつ重要な作業が、窓まわりの掃除です。

とくに引き違い窓はレール部分に砂やホコリがたまりやすく、そこでゴミが詰まると開閉がスムーズにできなくなるだけでなく、レールを傷めてしまう原因にもなります。

さらに、外部側のサッシやガラス面には雨水が流れた痕や土埃、花粉などが付着しがちです。そのままにしておくと、コーキング(シーリング)部分の劣化を早め、サビの原因になることもあるでしょう。

•掃除の頻度

月に1~2回程度、窓ガラスとサッシの汚れを軽く拭き取るだけでも、大きなトラブルの予防になります。

窓を開けてレール部分に溜まったゴミやホコリを掃除機で吸い取り、柔らかい布や雑巾を使って拭き上げると効果的です。汚れがひどい場合は、水拭きの前に中性洗剤を希釈した溶液を使い、サッシやガラス面を洗浄しましょう。

•ガラス面のメンテナンス

複層ガラスの内側は基本的に密閉されているので、日常的に掃除する必要はありませんが、外側・室内側の両面は汚れや油分が付着しやすい部分です。

泥汚れがこびり付いているときは、いきなりゴシゴシ擦るとガラスに細かい傷をつける恐れがあるため、ホースで水をかけながらやわらかいスポンジなどで優しく洗い流してください。汚れが取れたら、乾いた布で水分をしっかり拭き取ると、拭き跡や水垢を防げます。

2.パッキン(気密材)の点検・交換

窓の「気密性」と「水密性」を確保する上で、重要な役割を担うのがパッキンです。パッキンはサッシとガラスの境目や、窓枠の周囲に取り付けられており、ゴム製品特有の弾力で隙間を埋めてくれます。

しかし経年変化や紫外線・塩害などの影響によって、ひび割れや硬化が進むと、そこから雨水が侵入したり冷気が漏れ込んだりするリスクが高まります。

•劣化のサイン

パッキンを指で軽く押してみて、弾力が失われていたり、表面が白っぽく粉を吹いたようになっている場合は要注意です。また、触れただけで割れてしまう、あるいは引っ張るとすぐにちぎれる状態まで劣化しているなら、早急に交換を検討しましょう。

•交換時期の目安

一般的に、ゴムパッキンの寿命は5~10年程度とされていますが、これはあくまで目安です。地域の気候条件や窓の向き(南面・西面など日当たりが強い方角は劣化が早い)によっても左右されます。

定期点検の際にパッキンの状態を確認し、劣化の兆候が見られれば交換を行うと安心です。

•コーキングの劣化にも注意

パッキンとは別に、外壁や窓枠の取り合い部分などで使われるコーキングも重要です。ひび割れや剥離が生じていると、そこから雨水が浸入し、壁内結露や木材腐朽を引き起こすリスクがあります。コーキングが硬くなったり、肉痩せしてきたらプロに相談して打ち直しを検討しましょう。

3.結露・雨漏りの早期発見

高断熱窓を導入しても、室内の湿度管理が不十分だと結露が生じるケースがあります。窓ガラスやサッシまわりに水滴が見られるようになったら、まずは換気の方法や室温と湿度のバランスを見直しましょう。

季節に合わせて洗濯物の干し方や調理時の換気を工夫し、それでも結露が続くようならパッキンやコーキングの劣化、断熱材の施工不良など、他の原因が隠れているかもしれません。

特に、カーテンや家具の陰など、普段目が行き届かない場所でカビや湿気を発見したら、早めに施工店や専門家に連絡するのがベストです。

工務店のアフターサポート

窓のメンテナンスを考えるうえで、信頼できる施工業者や工務店との連携は欠かせません。

近年、多くの工務店・ハウスメーカーが5年・10年といった区切りで定期点検サービスを提供し、必要に応じて無料または有償で部品交換や修繕を行う仕組みを整えています。

高性能サッシや複層ガラスを導入している場合、独自のメーカー保証が付いているケースもあるため、その保証条件や期間を把握しておくとよいでしょう。

1.専門知識のあるスタッフがチェック

高性能窓は、従来のアルミサッシや単板ガラスと異なり、樹脂や特殊コーティングガラスなどの新素材が多用されています。

したがって、実際に不具合が起きた際にどこを点検し、どの部品を交換すればいいのかを正しく理解している専門家に診てもらうほうが安心です。

工務店やハウスメーカーは、製品メーカーから研修や技術指導を受けていることが多く、適切なメンテナンスを提供しやすいと言えます。

2.リフォーム時の相談先としても有用

もし窓周りのトラブルが大きい場合、部分的な修繕では済まないケースもあるでしょう。

たとえば外壁との取り合い部分で雨漏りが進んでいると、壁内の防水シートや断熱材に影響が及んでいるかもしれません。

こうしたとき、建物の全体構造を把握している施工店に相談すれば、窓だけでなく外壁や屋根を含めた包括的なリフォーム計画を立てやすくなります。

また、新たに断熱性能を向上させる改修(内窓を設置する、窓ガラスをさらに高性能な仕様に交換するなど)を検討する際にも、一貫したサポートが受けられるのは大きなメリットです。

3.アフターサービスの充実度を見極める

高断熱・高気密住宅への関心が高まる中、アフターサービスを手厚くしている工務店が増えていますが、その内容や費用負担は会社によってさまざまです。

定期点検の回数や範囲、保証でカバーされる部品交換の可否などを事前に確認し、契約時に納得できるまで説明を受けましょう。

無料の定期点検であっても、補修や交換が有料となるケースもあるため、将来的なランニングコストをある程度見込んでおくことが肝心です。

メンテナンス意識が高性能窓を最大限に活かすカギ

総じて、せっかく高性能な窓を取り入れていても、メンテナンスを怠ることで得られるはずの快適性や省エネ効果が下がってしまうのは非常にもったいないことです。

窓の汚れをこまめに拭き取り、パッキンの状態を定期的にチェックするという小さな手間こそが、長期間にわたって高い気密性・断熱性能を維持するための大きなポイントになります。

また、家全体のバランスを見て、万一トラブルが発生した場合には速やかに施工店のアフターサービスを活用し、根本的な原因を調べて必要な補修を行うことが大切です。

とくに、高気密・高断熱住宅では窓まわりのわずかな隙間が室内環境に大きく影響する可能性があります。

換気計画や結露対策と合わせ、窓のメンテナンスにも十分配慮することで、より健康的で快適な室内空間を実現できるでしょう。

もし、長年住んでいる家の窓に不具合が感じられる場合は、今回ご紹介したポイントを参考に点検や掃除を始めてみるのがおすすめです。

大掛かりなリフォームをせずとも、適切なメンテナンスだけで驚くほど室内環境が改善するケースも多々あります。

結果として、窓のメンテナンスと気密性保持を意識することは、家の寿命や資産価値を高めることにもつながります。

少しの手間をかけて清掃や点検をする習慣を取り入れ、必要であればパッキンの交換やコーキングの打ち直しなどのメンテナンスを実施する。

こうした地道な取り組みが、高性能窓の最大のメリットを引き出し、快適で省エネな暮らしを支えてくれるのです。

◯あわせて読みたい記事

熊本でおすすめのハウスメーカー5選を紹介!ハウスメーカーはどこがいい?

まとめ

窓性能を高めることは、住まいの快適性と省エネ性を大幅に向上させるうえで重要なポイントです。

特に、断熱サッシやLow-E複層ガラスの採用は、冬の暖房熱が逃げにくく、夏の強い日差しや外気の暑さを遮断しやすくなるため、光熱費の削減と結露対策の両面で大きな効果が期待できます。

シアーズホームのような事例では、九州という温暖な気候に合わせて熱遮蔽性能の高いガラスを採用し、夏の冷房負荷を軽減しながら年間を通して快適な室内を実現しています。

一方、窓性能を最大限に活かすには、結露対策と換気計画が欠かせません。三友工務店のように、窓配置や庇の長さ、自然素材の調湿機能を組み合わせる工夫があると、建物全体の温熱環境が整いやすくなり、地域の気候条件を踏まえた最適な住まいづくりが可能です。

さらに、導入した高性能な窓を長く維持するためには、メンテナンスと点検が大切です。定期的に清掃・パッキン交換を行い、気密や水密を保つことで、窓枠の劣化やカビの発生を防ぎ、健康的な住空間を守り続けられます。

工務店やハウスメーカーが提供するアフターサポートを活用すれば、窓の不具合を早期発見し、迅速に補修できるため、トラブルが深刻化するリスクを抑えられるでしょう。

最終的には、断熱サッシ・複層ガラス+適切な設計・換気計画+メンテナンスという三位一体の取り組みが、快適でエコロジーな室内環境づくりのカギとなります。

家づくりやリフォームを考える際には、窓選びをはじめとする細部にこだわりながら、長期的な視点でプランニングしてみてください。

◯あわせて読みたい記事