音環境設計の基本:生活音・外部騒音を抑える家づくり

家づくりにおいて、快適な住空間を実現するには、日々の生活音や外部騒音から解放される音環境設計が欠かせません。家族構成やライフスタイルが多様化するなか、「隣の部屋のテレビ音が気になる」「道路沿いの騒音が部屋まで侵入してくる」といった悩みは増えています。

そこで重要になるのが、遮音と吸音を組み合わせた総合的な対策です。窓まわりへの二重サッシや防音ガラス、壁・天井への遮音シートや吸音材の導入によって、音の伝わりを大幅に抑えられます。

さらに、防音ドアや多重構造の壁を取り入れれば、上下階の足音や隣室同士の会話音を低減することも可能です。

また、敷地を選ぶ段階で外部騒音のリスクを見極めたり、生活導線に合わせて間取りや換気計画を工夫すれば、より効果的にストレスを軽減できます。

本記事では、生活音・外部騒音を両面から考慮し、静穏と快適さを両立するための具体的な方法や注意点を解説していきます。

目次

遮音・吸音素材選び

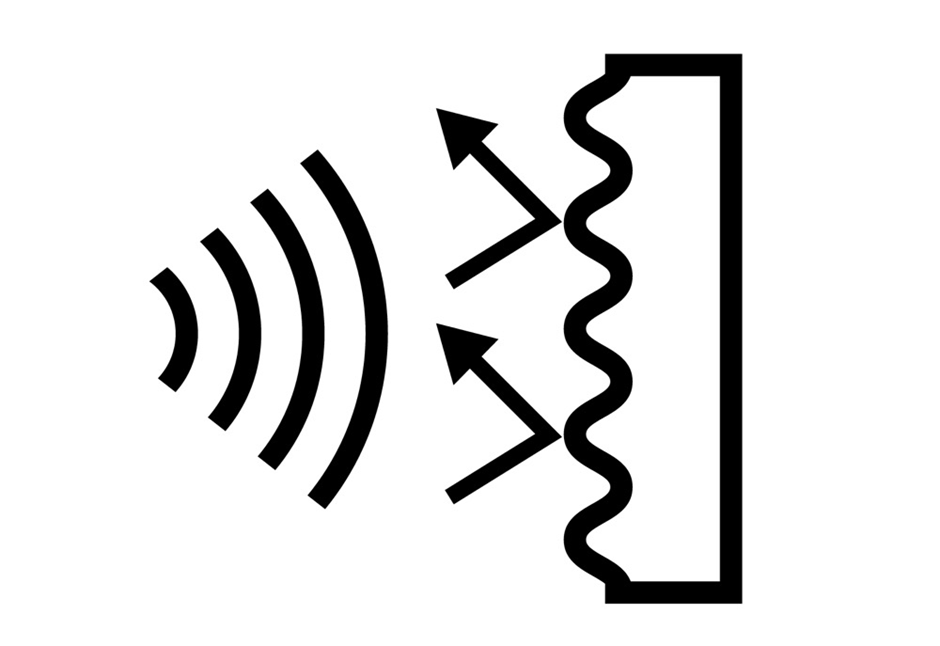

家づくりにおいて騒音対策を検討するなら、「遮音」と「吸音」の二本柱が欠かせません。 遮音は音の通過をブロックすること、吸音は音のエネルギーを減衰させて反響を抑えることを指します。

例えば、車や電車、工場の稼働音といった屋外からの騒音を入れたくない場合は遮音がメインとなり、室内のテレビ音や話し声などの響きをコントロールしたいなら吸音を意識した設計が重要になります。実際には、壁や天井、床の内部構造に複数の対策を組み合わせることで、外部騒音と内部生活音を同時に低減させる効果的な防音環境が築けるのです。

遮音と吸音の違いを理解する

•遮音(Sound Insulation)

壁や窓、ドアといった仕切りの部分で音の侵入を防ぐアプローチです。具体的には、質量の高い素材(石膏ボードやコンクリートなど)や、空気層を活かした多重構造(例:二重サッシや遮音シート)を採用することで、音波が伝わりにくいバリアを作り出します。屋外からの交通騒音や隣家からの音漏れ、上下階の足音などに有効です。

•吸音(Sound Absorption)

室内で発生した音が壁や天井に反射することを抑え、空間内に響きすぎないようにするアプローチです。グラスウールやロックウールなど繊維系の素材、布貼り壁や吸音パネルなどを使うことで、音のエネルギーを減衰させ、エコー(残響)を緩和できます。

ホームシアターや楽器演奏ルームで心地良い音響を得たい場合や、カフェのように会話が騒がしくならない空間を作りたい場合に効果的です。

実際の住宅では、遮音と吸音の両面をカバーできる素材を組み合わせると、外部騒音の侵入を抑えると同時に、室内の生活音が外へ漏れにくくなり、さらには部屋の中でも必要以上に響かない理想的な環境を目指せます。

二重サッシ・遮音シート

住宅の防音対策で最も注目されるのが窓まわりの遮音です。窓は外部と室内を隔てるうえで、壁よりも薄くなりがちな構造であるため、外部騒音が侵入しやすい弱点となります。しかし、同時に対策を講じる余地も大きく、高い効果を発揮しやすいポイントでもあります。

二重サッシによる空気層の活用

二重サッシとは、一般的なサッシの内側にもう一枚ガラス窓を設置し、あいだに空気層を作る方式を指します。

•音波は空気の振動として伝わるため、窓を二重化して空気層を挟むと、音がこの層を通り抜ける際にエネルギーが減衰しやすくなります。

•サッシの気密性を高め、隙間風を防ぐ効果も得られるため、結果的に断熱性能もアップし、冷暖房コストの削減が期待できます。

なかには、防音ガラス(合わせガラス)を二重サッシの一方に採用し、もう片方をペアガラスにするなどの組み合わせで、より強力な遮音効果を得られるケースもあります。

•防音ガラス(合わせガラス):2枚のガラスの間に特殊な中間膜を挟み、衝撃音や高周波音を吸収・減衰させる方式。二重サッシ化とセットで使用すると、車や電車の低周波音から近所の子どもの声まで、多様な騒音に対抗する強固なバリアとなります。

遮音シートの手軽さ

壁や床にも遮音シートを導入することで、車や近隣住戸からの騒音をブロックする効果が高まります。一般的な遮音シートは、ゴムや樹脂をベースとしたシート状の素材であり、重量と密度によって音を通しにくくする構造です。

リフォーム時などに壁の内部や床下地に貼り付ける手軽な施工方法が存在するため、比較的スムーズにアップグレードできるのも魅力。

•ゴム系遮音シート:空気中の音波を吸収し、素材自体の質量と粘性で音を伝えにくくする。

•樹脂系遮音シート:ゴム系よりやや薄いものもあり、狭いスペースでも施工しやすい。使う場所や目的に応じて選択するとよい。

壁や床の裏にシートを貼るだけでも10〜15デシベルほど音を減衰できる場合があり、簡易的なリフォームの選択肢としても人気が高まっています。

大手HMの防音仕様例

大手ハウスメーカー(HM)の場合、標準仕様のほかに防音オプションや特別プランを用意していることが少なくありません。特に、こだわりのホームシアターや音楽室を設けたいと考える施主に対しては、各社独自のノウハウで騒音や音漏れの悩みを解決できる提案を行っています。ここでは主に3社の例を簡単に紹介します。

積水ハウスの「シャーウッド」

引用元:積水ハウスHP

•シャーウッドは積水ハウスの木造住宅シリーズで、壁内部に遮音シート+グラスウールを組み合わせた独自の防音構造を推奨。部屋同士の音漏れを大幅に減らし、吹き抜けを設ける場合でも上下階の音干渉を抑えるプランを提案している。

•窓サッシは樹脂タイプやアルミ樹脂複合を選択でき、防音ガラスと組み合わせれば外部騒音も大きく低減が期待できる。

| 会社名 | 積水ハウス株式会社 熊本支店 |

| 所在地 | 熊本県熊本市南区田井島1丁目7-1 |

| 電話番号 | 0120-221-136 |

| 設立 | 1972(昭和47)年4月 |

| 対応可能エリア | 熊本県全域 |

| 公式サイトURL | https://www.sekisuihouse.co.jp/liaison/43/6060060010/ |

| レビュー |

住友林業の「BF構法」

引用元:住友林業HP

引用元:住友林業HP

•**BF構法(ビッグフレーム構法)**を活用し、梁や柱で大きな空間を確保しつつ、壁内部に厚めの断熱材と吸音材を敷き詰める施工を行う。

•梁勝ちラーメン構造により、間取りの自由度が高いのが特徴で、防音室やレッスンルームを配置しやすいメリットがある。音の干渉を考慮したプランニングができるため、楽器演奏者に好評。

| 会社名 | 住友林業株式会社 熊本支店 |

| 所在地 | 熊本県熊本市南区馬渡1丁目9-8 |

| 電話番号 | 096-370-5500 |

| 設立 | 2007年4月1日 |

| 対応可能エリア | 熊本県 |

| 公式サイトURL | https://sfc.jp/ie/area/office/result/0101100804/ |

| レビュー |

大和ハウスの「xevo(ジーヴォ)」

引用元:大和ハウスHP

軽量鉄骨構造ながら、壁や天井に防振金具や遮音材を追加して静粛性を高めるオプションを設定。

•標準仕様の窓サッシを二重化したり、防音ガラスにアップグレードするなど、騒音レベルや予算に応じて選択肢を拡充。特に都市部で交通量の多い道路沿いに建てる場合などに活かせる。

これらの大手HMの防音仕様は、主に戸建て住宅を検討する層に向けた提案として多岐にわたります。オプションの追加費用は決して安くはないものの、子育て家庭や在宅ワーク、趣味で音楽を楽しむ方には十分検討する価値があるでしょう。施工品質やアフターサポートも含め、メーカーやプランを比較して選ぶのがポイントです。

| 会社名 | 大和ハウス工業株式会社 熊本支店 |

| 所在地 | 熊本県熊本市東区錦ヶ丘18番24号 |

| 電話番号 | 096-360-5225 |

| 設立 | 1955年 |

| 対応可能エリア | 熊本県 |

| 公式サイトURL | https://www.daiwahouse.co.jp/officeHP/00431.html |

| レビュー |

まとめると、騒音対策には遮音と吸音が不可欠であり、窓や壁への対策を中心に、素材選定や構造の工夫によって防音効果を高められます。 とりわけ窓周りの対策(二重サッシ・防音ガラス)や壁裏への遮音シート追加は、日常的に発生する生活音や外部騒音のレベルを大幅に低減できる重要なステップです。大手HMの防音オプション例を見ると、デザインと静音性を両立するプランも増えているため、ニーズや予算に合わせてどの程度の防音性能を求めるかを明確にすることが成功へのカギと言えるでしょう。

◯あわせて読みたい記事

熊本の気候の特徴は?年中快適な家を建てるポイントは2つ!

防音ドア・壁構造で静寂空間

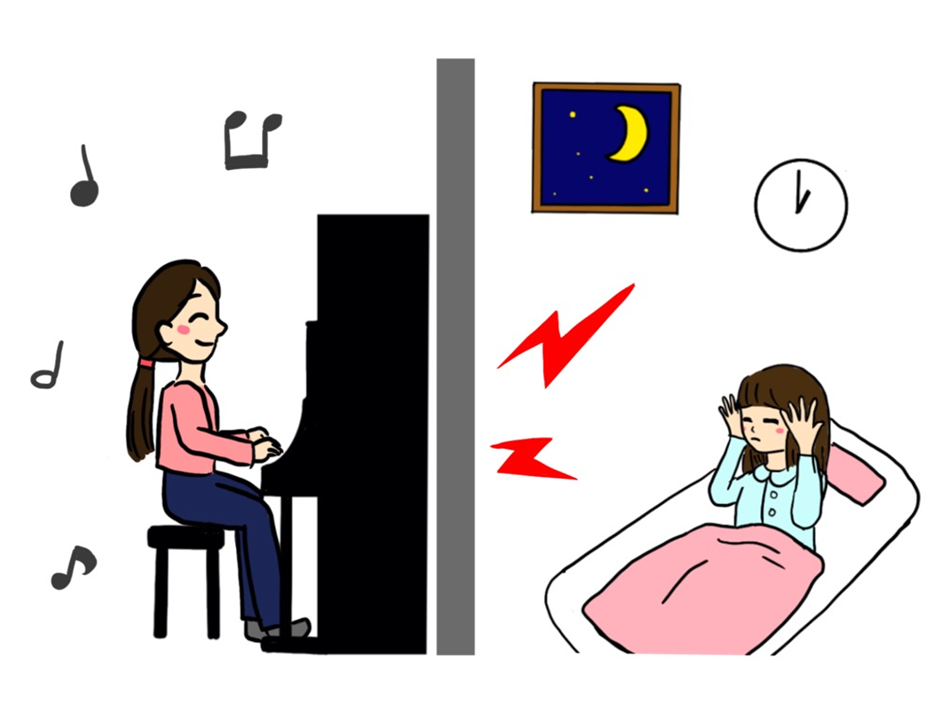

音の侵入経路は窓や外壁だけに限らず、室内のドアや壁構造にも大きく左右されます。 リビングと寝室、キッチンとリビング、二階と一階といった関係性を見たとき、「ドアのすぐ向こう側から聞こえてくる生活音にストレスを感じる」「階段付近や床を通じて振動が伝わってくる」など、住み始めてから初めて気づく問題が少なくありません。

特に昨今は在宅ワークや家族構成の多様化により、一つの家の中で複数の活動が同時並行で行われるケースも増えています。

こうした状況下では音のトラブルを避けるために、防音ドアや壁多重構造を用いて室内騒音を遮断し、「家の中の静寂空間」を確保することが重要なテーマとなってきました。

防音ドア導入で生活音をシャットアウト

一枚のドアがあるかないか、あるいはドアの種類や素材がどうなるかで、音の伝わり方が大きく変わります。

防音ドアは内部に吸音材が組み込まれていたり、ドアの隙間を気密パッキンでカバーしていたりするため、一般的な既製品のドアより遮音性能が高いのが特徴です。さらに、ドア枠との取り合い部分にも工夫が施されており、隙間を極力なくすことで音漏れを最小限に抑えられます。

•内部構造の違い

防音ドアは合板や中空材の間に高密度の吸音材を挟み込む場合が多く、質量と複層構造によって音を通しにくくしています。加えて、マグネット気密材やゴムパッキンなど、ドア周辺の隙間を塞ぐ仕組みが施されている例もあり、気密性能を高めて音の通り道を断ち切るのがポイントです。

•開き戸だけでなく引き戸タイプも

一般的に引き戸は気密性にやや劣るとされますが、近年は防音仕様の引き戸も存在します。レール部分や戸同士の合わせ部分に特別なパッキンやブラシを仕込み、開閉がスムーズでありながら遮音性を確保する工夫がなされています。

こうした防音ドアは、寝室とリビングの境界やスタジオや防音室の出入口に設けるだけでも、住み心地が格段に向上するケースが少なくありません。家族のライフスタイルに合わせ、「子どもが勉強に集中できる空間」「楽器練習時にも音漏れしづらい空間」を作るなど、多様なニーズに応えてくれます。

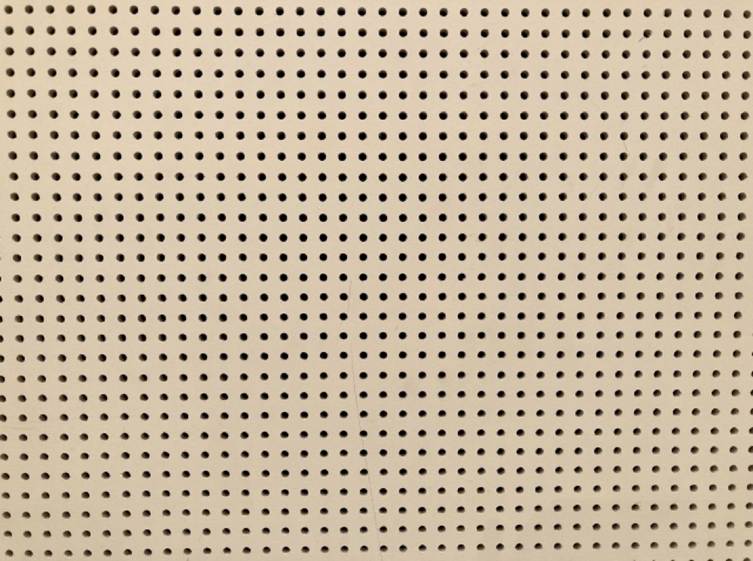

壁多重構造で部屋間の音漏れを防ぐ

11

ALT 壁構造 多重構造

壁の構造もまた、室内の音環境を左右する重要な要素です。薄い壁一枚だけで部屋を仕切っていると、生活音や話し声が隣室まで筒抜けになる可能性がありますが、多重構造や遮音材・吸音材の利用によって、この問題を大幅に改善できます。

1.スタッド間に吸音材

壁内部のスタッド(柱)と柱のあいだにグラスウールやロックウールなどの吸音材を充填し、音の振動を緩和します。これは手軽な方法ながら、質量と繊維構造によって発生した音波を吸収・減衰する効果が期待できる。

2.多重下地

壁の内装下地を二重構造にすることで、スタッドに伝わる振動をもう片方の壁に直接伝えないようにする手段もあります。具体的には、「片方の壁ともう一方の壁が接触しない構造」いわゆる浮き壁のような形を作ると、音の伝播経路が断たれて防音効果が高まります。

3.遮音シートの活用

壁内部に遮音シートを挟み込むことで、ドアや窓などの開口部がない壁面からの音漏れを抑制。特にコンクリート造や鉄骨造でも内部空間にシートを追加できれば、室内同士の音漏れ防止にも効果的です。

部屋間の音漏れ対策は、居室間(リビング・寝室・子ども部屋など)だけでなく、水回り(キッチン・トイレ・浴室)や機械室(給湯器や設備配管スペース)などでも適用可能です。例えば、キッチンやランドリールームから発生する機械音をどう抑えるかは、家族の睡眠や在宅ワークにも直結する問題なので、最初のプランニング段階から検討しておくことが望ましいでしょう。

階間音対策・床防音

室内防音の中で見落とされがちなのが、上下階の音(階間音)です。二階建て・三階建ての住宅の場合、子どもの走る足音や、大人が歩くときの振動・衝撃音が一階に響くことが大きなストレスの種になることがあります。集合住宅のように上下階の他人同士がトラブルになる例もありますが、一戸建てでも家族同士でそれがストレスになるケースが少なくありません。

床下地に防振ゴムや吸音材を挟み込む

床を支える構造の一部に防振ゴムや吸音材を組み込むと、歩行時の衝撃音が梁や柱に直接伝わりにくくなります。フローリング材と下地の間に防音パネルやゴムシートを敷くことで、衝撃の伝達経路を断ち切り、下階への振動を軽減します。

•防振ゴム:高密度・高弾性のゴム素材を床下に入れ、振動エネルギーを吸収。

•吸音材:グラスウールやセルロースファイバーなどを床下空間に充填し、音波の減衰を促す。

天井の二重構造

二階床と一階天井の間に空気層を作り、そこに遮音シートや吸音材を挟む方法も効果的です。天井を二重下地とすることで、二階からの衝撃音が一次下地で減衰し、さらに二次下地に伝わりにくくなる仕組みを作れます。

•フローティング工法:二階の床を構造体とは別の補助フレームで支え、直接的な振動伝達を防ぐ高度な方法もあり、音に敏感な家庭や楽器演奏に適した部屋を作りたい場合に採用されます。

スリッパやカーペット

手軽な対策として、部屋にカーペットやラグを敷くのも有効です。毛足の長いカーペットなら、足音が直接床に伝わりにくく、クッション性で衝撃を吸収します。スリッパや室内用のシューズを履くことで足音を軽減する習慣を家族で共有するのも、一つの解決策です。

工務店による細部調整

音の悩みは建物全体の構造だけでなく、細かい部分(配管の通り道、換気扇やエアコンの室外機の配置など)から発生する場合もあります。そこで鍵となるのが、経験豊富な工務店による柔軟な対応です。

•楽器演奏やシアタールームの専門施工

防音室を必要とする施主の場合、窓やドア、換気扇まで含めて防音仕様にする必要があります。特に換気扇の排気ダクトやエアコン配管から音が漏れる例は多いので、サイレンサー付き換気扇や防音ダクトを導入するノウハウを持つ工務店が重宝されます。

•配管・配線周囲の防音材

壁や天井裏を通る配管や配線が振動を伝えるケースがあるため、配管の外側に防音材や断熱材を巻き付けることが推奨されることもあります。温水器や給湯器の音が壁を通じて室内に届かないように調整するなど、家それぞれの設備配置に合わせた対応が可能です。

こうした細部の施策は、家に実際に暮らし始めてから大きな差となって現れることが多く、予算やライフスタイルに合わせてどこまでやるかを明確にしておくと良いでしょう。

特に、防音レベルによって施工手間やコストが変化するため、施工業者とのコミュニケーションが欠かせません。

総括すると、防音ドアや壁構造の工夫によって、室内間の音漏れや上下階の衝撃音、設備配管からの騒音など、さまざまな音ストレスを大幅に低減できる可能性があります。

ドア一枚、壁一枚の違いが思いのほか大きな違いを生むため、最初から防音を意識した設計を行うか、リフォームで部分的に対策を行うかなど、住宅のステージに応じたアプローチが求められます。

施主のライフスタイルや予算、家族構成や趣味(楽器演奏・ホームシアターなど)を踏まえ、どの程度の静寂空間を望むのかを明確にすれば、施工業者も最適な防音プランを提案しやすくなるでしょう。

◯あわせて読みたい記事

住宅展示場の見学を成功させるコツ!理想の家を見つけるためのポイントと注意点

外部騒音対策と立地検討

住宅の立地が将来にわたってどのような騒音リスクを抱えるのかは、家づくりを計画するうえで見落とせないポイントです。

すでに周辺環境に道路や鉄道が存在している場合はもちろん、将来的に道路拡張や鉄道新設が予定されている地域では、土地購入の段階から外部騒音対策を考慮した設計・間取りプランを練っておく必要があります。

また、現時点で静かな環境でも、航空機の飛行ルート変更や近隣の再開発などで、予想以上の騒音ストレスにさらされる可能性もあるため、騒音に対する情報収集とリスク分析をしっかり行うことが大切です。

外部騒音に対する基本アプローチ

1.遮音性能を高める

住宅の外壁や屋根、サッシなどを高い遮音性で設計・施工する。特に窓の防音対策(例:二重サッシ、防音ガラス)は効果が大きい。

2.間取りと窓配置の工夫

騒音源に面する側の壁には窓を最小限にし、家族が集まるリビングや寝室をできるだけ反対側に配置するなど、騒音を受けにくいゾーニングを考慮する。

3.緑地帯や外構設計

道路や鉄道とのあいだに防風林や樹木帯、フェンスなどを設置すると、気休め程度ながら騒音や視線を遮る効果がある。外構で立体的に木や植栽を配置することで、室内に入る騒音を和らげる工夫も可能。

こうしたアプローチを総合的に組み合わせてプランニングすれば、建物外の音が室内に届く前にさまざまなステージで減衰させられ、トラブルを回避しやすくなるでしょう。

道路・鉄道対策

周辺のインフラ状況によって、どのような騒音源が予想されるかは大きく変わります。都市部では交通量の多い道路や幹線鉄道が集中する一方、地方でも幹線道路沿い・空港近くなど、気づかないうちに騒音が生じている地域が存在します。具体的なケースごとに注意ポイントを見ていきましょう。

道路沿い

幹線道路やバイパス沿いは、昼夜を問わず車の走行音や振動が発生しやすい立地です。車のエンジン音、タイヤのロードノイズ、トラックの通過時の低周波振動などが住環境に影響を及ぼします。

•間取りと窓位置を工夫する

騒音源に面する外壁側にリビングや寝室を配置せず、廊下やクローゼット、階段など音影響が比較的気にならないスペースを持ってくる。

•二重サッシや防音ガラスを強化

大きい窓が道路側にある場合は、二重サッシ化や防音ガラスの導入を検討。外壁面に遮音シートを追加するなどして、音の入り込みを多重に防ぐ。

また、車線増設や道路拡張が予定されている場合は将来的に騒音が増すリスクがあるため、行政や道路管理者の計画を事前に確認し、防音性能を想定以上に高めておくと安心です。

鉄道沿線

鉄道が近い立地では、列車通過時の走行音や踏切警報器の音が夜間も続く場合があります。特にダイヤの本数が多い路線や貨物列車が通る路線では、深夜の振動や低周波音が深刻なストレスになることも。

•線路側の壁を高遮音仕様に

音が届きやすい線路側の外壁には、厚めの断熱材や遮音パネルを用いた多重構造を採用。開口部をなるべく設けず、やむを得ず設置する窓には二重サッシを。

•踏切が近い場合

警報音や信号所からのアナウンス音など、意外な騒音源も考慮が必要。夜間に負担が大きいなら、寝室を線路から遠い側に配置するなど、間取り段階で対策しておく。

空港周辺

空港の近隣や航空機の飛行ルートにあたるエリアでは、離着陸や巡航高度の低いフライト時に大きな騒音が発生することがあります。住宅の屋根や窓の防音性能が十分でなければ強いストレスとなるかもしれません。

•助成制度の確認

国や地方自治体が航空機騒音防止対策として補助金を設けている場合があります。エリア指定を受けているかどうかを調べ、制度を活用できるなら防音ガラスや遮音工事の費用を一部負担してもらえる可能性がある。

•屋根断熱・換気設備

上空から降り注ぐ飛行機のエンジン音を抑えるには、屋根断熱の強化や断熱一体型の換気システムが効果的。また、防音用の天井裏施工や樹脂製サッシの採用など、建築時に手を尽くしておくのがおすすめ。

ファイナンシャル・法規確認

家づくりの計画段階で外部騒音の懸念があるエリアを選択する場合、音環境の観点だけでなく、法規や資金面からもリスクを把握しておく必要があります。後から騒音を理由に改築やリフォームを行うのは費用がかさむため、土地購入前やプランニング初期段階での確認が望ましいのです。

1.騒音規制法や建築基準法

一部の地域では、騒音規制法で騒音基準や防音対策のガイドラインが定められていることがあります。また、建築基準法上で定められる建ぺい率・容積率や、斜線制限、道路斜線などによって建物の形状・配置を制限される場合があるため、騒音対策との兼ね合いでプランに影響が出る可能性があります。加えて、防火地域や準防火地域では使用できる外装材が制限される場合もあり、結果的に遮音材の種類にも影響を及ぼすことがあるでしょう。

2.ファイナンシャルプラン(FP)

家づくりには、住宅ローンや補助金など多岐にわたる資金計画が絡みます。騒音対策に追加投資を行う場合は、その分をどう捻出し、将来的な返済計画に負担がないかを検討しなければなりません。FPの助言を受ければ、**ライフイベント(子どもの進学、車の買い替え、老後資金)**を考慮しながら、最適な時期と予算で騒音対策を盛り込むシナリオを描きやすくなります。

立地選びと騒音対策のトレードオフ

たとえば、駅に近い便利な立地であれば鉄道の騒音が激しかったり、幹線道路沿いであれば車の走行音が無視できない可能性があります。一方、郊外や山間部で環境が静かな土地を選んでも、交通アクセスが不便になる場合があります。結局のところ、音環境と利便性はトレードオフの関係にあることが多く、どこを重視するかは施主の価値観や予算に左右されます。

•駅近立地のメリット

通勤・通学が便利で資産価値が高いが、列車の運行音や踏切音が夜間にも響くことがある。対策としては二重サッシや壁面の高遮音化が必須だが、追加コストがかかる。

•静かな郊外

騒音リスクは低いが、車やバスを利用しないと不便な場合がある。将来の再開発や道路拡張により状況が変わるリスクも否定できない。

大切なのは、現地での実際の騒音レベルを確認することです。日中と夜間、平日と休日で騒音の質や強度が異なる場合があるため、複数のタイミングで現地調査を行うのが望ましいでしょう。地元工務店や不動産会社が持つ経験則や区域の将来計画についての情報も貴重なヒントになります。

総じて、外部騒音対策と立地検討は一体で考えるべき課題です。 騒音が懸念される環境でも、遮音性能の高い住宅を建てたり間取りを工夫することで、十分に快適な居住性を確保できます。逆に騒音の少ない環境でも、将来的な開発計画やインフラ整備がどのように進むかを見極めることが重要です。土地購入前の段階から情報収集を行い、ファイナンシャルプランナーや設計士、工務店など専門家のアドバイスを受けながら、最適なバランスを探ることで、長期的な満足度と資産価値を保てる家づくりが実現するでしょう。

◯あわせて読みたい記事

熊本で注文住宅を建てるための土地探しガイド~失敗しない土地選びのコツ

まとめ

住宅の音環境設計は、家族の健康や快適性に大きく影響する重要な要素です。 遮音・吸音素材や二重サッシ、そして防音ドアや壁構造などの対策を組み合わせることで、生活音や外部騒音を大幅に抑えることができます。

二重サッシや遮音シートを導入するだけでなく、階間音対策・床防音にも取り組めば室内同士の音漏れを減らせます。

外部騒音に対しては立地選びから慎重に考慮し、道路や鉄道の音、さらには飛行ルートによる航空機騒音などのリスクを把握することが肝心です。

ファイナンシャルプランナーや工務店との綿密な打ち合わせを行い、それぞれの家庭に合った防音レベルを決めることで、静寂と快適性を兼ね備えた理想の家づくりを実現しましょう。

◯あわせて読みたい記事