防湿・防カビ対策で長持ちする家づくり:湿度コントロール術

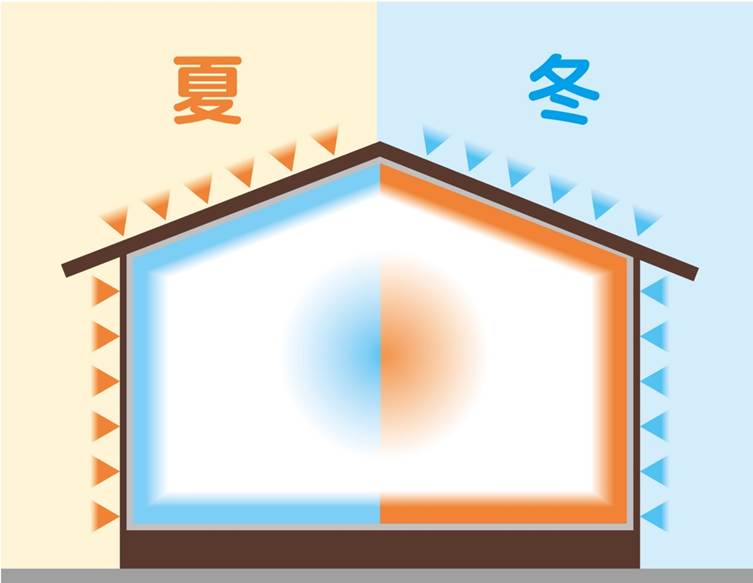

家づくりにおいて、防湿・防カビ対策は不可欠です。 湿気が多い環境では建物の寿命が短くなるだけでなく、室内環境の悪化によって健康リスクも高まります。特に日本は四季があり、梅雨や台風シーズンなど湿度が上昇しやすい季節が存在します。そのため、湿気をコントロールすることは、快適性と建物の耐久性を両立するうえで非常に重要です。

また、近年では高断熱・高気密化が進んでおり、換気不良や結露などの問題が顕在化しやすくなっています。対策を怠ると壁の中にカビが発生し、構造材の劣化や健康被害につながる可能性があります。そこで本記事では、防湿・防カビ対策で長持ちする家づくりを実現するための湿度コントロール術を、具体的な事例やポイントを交えながら解説します。

目次

湿気対策の重要性

日本の気候は四季の変化がはっきりしており、特に梅雨から夏にかけては高温多湿の環境が続きます。

こうした気候条件のもとでは、住まいに湿気がこもりやすく、カビやダニの発生が懸念されるため、家づくりの段階から「いかに湿気をコントロールするか」がとても重要になります。

湿気によるトラブルは、建物自体の劣化を早めてしまうだけでなく、室内環境の悪化を招いて健康面にも悪影響を及ぼす可能性があります。

たとえば、湿気が多い状態で放置すると、壁や床、天井の内部に結露が生じやすくなります。

結露が発生すると、表面に水分が溜まるだけでなく、壁の内側や床下など、目に見えない箇所にカビが繁殖するきっかけとなります。

こうした箇所でカビが増殖すると、木材や断熱材が腐食したり劣化したりして、最悪の場合は住宅の構造体そのものにダメージを与える原因となります。

さらに、カビの胞子が空気中に放散されると、人によってはアレルギー症状の悪化や呼吸器系への負担が大きくなることがあります。湿気による害虫被害も見逃せません。湿度の高い環境はダニやゴキブリなどが繁殖しやすく、衛生面でも大きなリスクが生じるのです。したがって、これらのリスクを最小限に抑えるために、湿気対策を行うことは住宅の寿命を延ばすだけでなく、そこに住む人々の健康と快適性を守るうえでも不可欠な要素といえます。

ただし、湿気を単純に「除去すればいい」というわけではありません。日本のような四季のある国では、冬期の乾燥対策も同時に考える必要があります。

極端に湿度を下げすぎると、今度は喉や肌の乾燥の原因となり、これもまた健康を損ねる要因となりかねません。

つまり、家づくりでは「湿度を適切にコントロールする」ことが重要であり、これができるかどうかが、長期にわたって快適かつ健康的な住環境を維持できるかの分岐点となります。

そういった意味でも、建築段階での防湿施工や換気計画はもちろん、住み始めてからのメンテナンスや点検も欠かせません。

換気扇やエアコンのフィルター清掃、除湿器の活用、水まわりの清掃など、日常のちょっとした配慮が大きなトラブルを未然に防いでくれます。

家の構造的な湿気対策と、住む人の普段の管理が合わさることで、初めて大きな効果を発揮するのです。

以上の理由から、湿気対策の重要性は非常に高いといえます。「家を長持ちさせたい」「健康で快適な暮らしを実現したい」と考える方にとっては、住宅の設計や施工時に湿気への対策をしっかりと盛り込み、入居後も適切なメンテナンスを行うことが必須となります。

住まいで湿気が溜まりやすい箇所はどこ?

湿気は室内環境を悪化させ、カビの発生や建材の劣化を招く原因になります。特に、生活動線や建物の構造によって湿気が溜まりやすい場所は決まっており、早めに対策することで快適な住まいを維持できます。湿気が生じやすい代表的な5つの場所と、それぞれの理由や注意点について詳しく解説します。

◇ 日当たりが悪い部屋

日当たりが悪い部屋は、太陽光による自然乾燥が期待できないため湿気がこもりやすくなります。特に北側の部屋は日照時間が短く、外気温との関係で結露が起きやすいことが知られています。さらに、通気性が悪いと湿気が滞留し、カビの発生リスクが高まります。

家具を密集させたり、換気を怠ったりすると状況が悪化するため、こまめに空気を循環させる工夫が求められます。除湿機の使用や窓を少し開けるなど、湿気を逃がす取り組みが重要です。

◇ 洗濯物を干すスペース

室内干しを行うスペースは、最も湿度が上昇しやすい場所です。洗濯物から大量の水分が放出されるため、短時間で湿度が80%以上に達することも珍しくありません。乾きにくい環境ではさらに湿気がこもりやすく、壁紙の剥がれやカビの発生につながる可能性があります。

換気扇の使用や扇風機で空気を動かすなど、湿気を循環させる対策が必要になります。エアコンの除湿機能を併用すると、より効率的に湿度を下げられます。

◇ 浴室・脱衣所

浴室と脱衣所は、住まいの中でも特に湿気がこもりやすい場所です。入浴により大量の蒸気が発生し、浴室内だけでなく周囲の空間にも湿気が広がります。換気が不十分な場合、天井や壁に水滴が溜まり、カビが発生しやすい状態が続いてしまいます。

脱衣所も同様に湿度が高くなりやすく、タオルや衣類の収納場所にも影響が及びます。入浴後は浴室の水滴を拭き取ったり、換気扇を長めに回したりすることで湿気を外に排出できます。

◇ エアコンと窓がある部屋

一見、湿気とは無縁に感じられるエアコンがある部屋でも、使い方によっては湿気が生じることがあります。冷房運転時には室温が急激に下がり、外気温との差で窓に結露が発生しやすくなります。特に気密性の高い住宅では、温度差が大きく湿度が逃げにくいため、室内の水分が窓付近に集中してしまいます。

また、フィルターが汚れていると除湿効果が下がり、湿気が残りやすくなります。こまめな清掃と、適切な温度設定が必要です。

湿気が溜まりやすい住まいの特徴

家の中に湿気がこもる原因はさまざまですが、共通する特徴を知っておくことで、対策の参考になります。湿気が多い家には、周辺環境や建物の構造、築年数や換気能力などにいくつかの共通点があります。ここでは、湿気が溜まりやすい家の主な特徴を紹介します。

◇周辺環境が湿気を溜めやすい

家の立地や周囲の環境によって、室内の湿度が高くなることがあります。日当たりが悪く、海や川、湖沼が近くにある場所や山に囲まれた土地では、空気や土壌に水分が多く含まれるため、湿気が家の中に侵入しやすくなります。特に水辺や湿った土地に近い場合は、湿度が高くなる傾向があります。

◇建物の構造や材料が湿気に

弱い建物自体の構造や使用されている材料も湿気の原因になります。断熱材や防水シートが適切に設置されていなかったり、外壁や内装に通気性の悪い素材が使われていたり、床下の通気性が十分でない場合は、湿気がこもりやすくなります。

地域の気候や環境特性に応じて、適切な施工や素材選びを行うことが重要です。

◇建物が古い

古い家は気密性や断熱性が低いため、外部から湿気や雨水が侵入しやすく、室内の湿度が高くなる傾向があります。特に束基礎を採用している住宅や窓、床、壁、屋根の気密性・断熱性が低い住宅では湿気が溜まりやすく、24時間換気システムがない場合はさらに注意が必要です。

◇建築から日が浅い

一方、新築の住宅も湿気が多くなる場合があります。コンクリートや木材には水分が多く含まれているため、乾燥して完全に水分が抜けるまでには時間がかかります。特に1階の床下や壁は湿気がこもりやすく、コンクリートの場合は完全に乾くまでにおおよそ3年ほどかかることもあります。

◇住宅の換気能力が低い

住宅の換気能力が不十分だと、家の中にこもった湿気を排出できず、湿度が高くなる原因となります。高気密高断熱の住宅では換気設備の性能が十分でない場合、湿気の排出がうまく行われず、室内に滞留してしまうことがあります。

逆に気密性が低い家は湿気が流入しやすいものの、自然換気が比較的可能であるため、湿気がこもりにくい傾向があります。

日本の湿度はどれくらい?都市別・季節別に見る快適な湿度ガイド

日本は四季がはっきりしており、季節ごとに気温や湿度の変化が大きい国です。湿度は快適な生活環境を保つうえで非常に重要で、室内の湿度が高すぎても低すぎても健康や住まいに影響を及ぼします。

特に日本の都市部では、梅雨や夏の蒸し暑さ、冬の乾燥など、季節ごとの湿度の変化が顕著であり、都市ごとの気候特性によっても差があります。

ここでは、東京をはじめとした都市別の湿度傾向や、季節ごとの快適な室内湿度の目安を紹介し、健康的で快適な暮らしを実現するための湿度管理のポイントを解説します。

◇日本の平均湿度

日本国内でも季節によって湿度は異なります。東京の2024年の月別平均湿度を見ると、1月は54%、2月は63%、3月は59%と冬から春にかけては比較的低めですが、4月と5月は72%と上昇しています。6月は梅雨の影響で79%に達し、7月は78%、8月は79%、9月は81%と夏から秋にかけて高い湿度が続きます。

10月も79%と湿度は高めで、11月は69%と少し下がり、12月は再び54%まで低下し、冬の乾燥した状態に戻ります。このように東京では、梅雨や夏の蒸し暑さ、秋の台風の影響によって6月から10月にかけて湿度が特に高くなることが特徴です。

◇年平均相対湿度ランキング

2024年の都道府県別平均相対湿度ランキングによると、最も乾燥しているのは群馬県と広島県で、それぞれ62%でした。内陸部に位置する県やフェーン現象の影響を受けやすい地域は湿度が低くなる傾向があり、群馬、広島、長野、岐阜、埼玉、大阪などがその代表例です。

また、東京、大阪、京都、愛知などの大都市圏も比較的湿度が低く、ヒートアイランド現象や都市の地表環境が影響していると考えられます。ランキングを上から順に見ると、群馬県と広島県が62%で最も乾燥しており、岐阜県65%、大阪府66%、兵庫県67%と続きます。

長野県、埼玉県、山梨県、京都府は68%でほぼ同率、千葉、神奈川、愛知は69%、東京都と和歌山、長崎、熊本、香川、愛媛は70%です。福島、静岡、栃木は71%、北海道、宮城、奈良は72%となっています。さらに、徳島県、佐賀県、高知県は72%、石川県、岡山県は73%、茨城県、大分県、鹿児島県は74%です。

山形県は75%、福岡、滋賀、鳥取、秋田、宮崎、沖縄は76%となっています。最後に、富山、新潟、福井、三重、島根、青森、岩手、山口は77%で最も湿度が高い地域となりました。

◇季節ごとの快適な湿度

春(3月~5月)の室内は、気温20〜24度、湿度40〜60%が快適な目安です。日中と夜間の温度差が大きく結露が発生しやすいのが特徴で、雨や結露によって湿度が高くなるとカビのリスクも高まります。そのため、除湿機や換気を活用して湿度をコントロールすることが大切です。

また、適切な湿度を保つことで花粉の舞い上がりを抑える効果もあり、花粉症対策にもなります。夏(6月〜8月)は、気温25〜28度、湿度50〜60%が快適です。外気温や湿度が高くなるため、エアコンの冷房や除湿機能を使い、換気とあわせて室内の温度と湿度を調整することがポイントです。

湿度を下げることでカビやダニの発生も防ぐことができます。秋(9月~11月)の快適な室温は20〜24度、湿度は40〜60%です。9月は残暑や秋雨前線の影響で湿度が高くなることがありますが、10月以降は乾燥した爽やかな日が増えます。

そのため、加湿器などを使って湿度を調整し、快適な環境を維持することが必要です。冬(12月~2月)は18〜22度、湿度40〜50%が目安です。乾燥した寒気が流れ込む上に暖房を使用すると室内も乾燥しやすく、肌や喉の乾燥や風邪のリスクが高まります。

そのため、加湿器を使用したり、洗濯物を室内に干すなどの工夫で湿度を保つことが重要です。湿度が高すぎるとカビやダニの発生を招き、低すぎると肌や喉の乾燥や風邪の原因になります。快適な湿度を保つには、季節に応じた調整が欠かせません。

春や夏の湿度が高い時期にはエアコンや除湿器、換気を利用して湿度を下げることが効果的です。冬の乾燥した時期には洗濯物の室内干しやお湯の入った鍋を置く、加湿器を活用するなどして湿度を上げると快適に過ごせます。

部屋の湿度が70%を超えるとカビが繁殖しやすく、アレルギーや呼吸器のトラブルを引き起こす可能性があります。湿度60%を超えるとダニも活発になり、健康被害の原因になるため注意が必要です。

特に冬は乾燥した外気と暖房の影響で室内の湿度が下がるため、加湿器などで適切に湿度を保つことが求められます。季節ごとの特徴に合わせて室内の温度と湿度を調整することで、健康的で快適な生活を実現することができます。湿度管理を意識して、快適な空間を作りましょう。

基礎断熱・換気計画の徹底

湿気対策の出発点として、基礎断熱と適切な換気計画が不可欠です。建物全体の湿度管理を考えるときにまず着目すべきなのは、地面からの湿気の侵入を防ぐことと、内部の空気を適切に循環させる仕組みを整えることの2点です。

多くの住宅では基礎部分にコンクリートを採用していますが、コンクリートは一見硬くて水を通さなそうに見えるものの、実は細かな空隙(くうげき)を通して水分を吸い上げやすいという性質があります。

そのため、下地や断熱材の選定、さらに断熱材の施工方法が湿気対策のカギを握るのです。

基礎断熱とは何か?

「基礎断熱」とは、文字通り建物の基礎部分に断熱材を施し、外気や地盤からの温度・湿気影響をシャットアウトする工法です。床下断熱と比べ、基礎全体を断熱材で覆うことで熱の出入りを減らし、床下空間を外気にさらされにくくするメリットがあります。この工法を選択すると、床下の温度と湿度が安定しやすくなり、冬場の底冷え対策としても効果的です。

ただし、基礎断熱を採用する場合は、基礎の外周部に断熱材を貼り付ける作業に加え、立ち上がり部分や配管周りなど、気密性が損なわれやすい箇所を丹念に処理する必要があります。もし、気密処理が甘い部分があれば、そこから湿気が侵入したり、内部結露が生じるリスクが高まります。

床下の換気と24時間換気システム

基礎断熱を行って床下を「室内空間に近い環境」にするメリットは大きいものの、湿気を完全にシャットアウトできるわけではありません。

日本の高温多湿な環境では、どうしてもある程度の水分が床下に入り込みます。そこで重要となるのが、床下空間の換気計画です。

従来の工法では、基礎に開口部を設けて自然換気を行う方法が一般的でしたが、これだけでは時期や天候によって十分な換気量を確保できないことがあります。

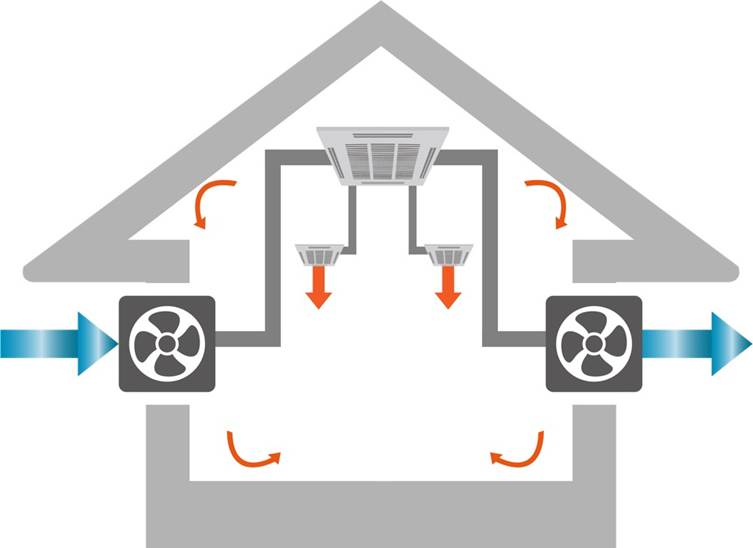

そこで、近年は24時間換気システムなどを組み合わせ、計画的に空気を循環させる家づくりが注目されています。

たとえば、床下をダクトを通して室内の換気経路と接続したり、床下に小型換気扇を設けて常時換気を行う手法が採用されることがあります。

このようなシステムを導入すれば、床下にこもった湿気や空気をスムーズに外へ排出できるため、カビやダニの繁殖リスクを最小限に抑えることができます。

さらに、24時間換気システムが家全体の空気の流れを管理してくれることで、居室や水まわりの湿度も適度に調整されやすくなります。

梅雨の時期に窓を開けられない状況でも、機械換気によって空気の入れ替えが進むため、室内の湿度やニオイがこもるのを防げるのです。

ただし、フィルターの定期清掃や機器のメンテナンスを怠ると性能が低下しがちなので、導入後もメンテナンス計画をきちんと立てることが大切です。

適切な断熱材・防湿シートの選定

基礎断熱を行う際に使われる断熱材には、ポリスチレンフォームやポリウレタンフォーム、押出法ポリスチレンフォーム(スタイロフォーム)など、さまざまな種類があります。

それぞれ、断熱性能や施工性、価格帯が異なるため、地域や施工業者のノウハウに応じて選ばれることが多いです。

特に湿気への対応という観点では、吸水率の低い素材を選ぶほうがベターです。

加えて、基礎断熱と合わせて防湿シートを適切に敷設・貼り付けることが重要です。防湿シートは、地盤や外部からの水分を直接建物に触れさせないための壁として機能します。

仮に基礎コンクリートの下や外周面に防湿シートを入念に施工しておくと、後々の床下の湿気トラブルを大幅に減らすことができます。

ただし、隙間や破れがあれば意味がないので、施工精度が結果を左右する点に留意が必要です。

室内結露と壁内結露のリスク低減

基礎断熱や換気計画をきちんと組み合わせることで、床下や基礎周りの湿気を抑制できるようになると、結果として室内結露や壁内結露のリスクも低減できます。

結露は温度差の大きい場所に生じやすいため、冬場に暖房を使う室内と冷えた外気が接する壁や窓ガラス、床下などに大きな温度差があれば、そこに湿度が凝結してしまいます。

基礎断熱をしっかり行い、床下を外気とほぼ同じ環境にしないようにすることは、室内の床面温度を上げ、結露の発生を抑えられるメリットにつながります。

壁や天井にも同様の考え方が当てはまり、断熱と気密を適切に組み合わせることで、室内外の温度差を縮小し、結露を大きく減らすことが期待できます。

三友工務店の防湿施工

引用元:三友工務店HP

具体的な事例として、三友工務店では基礎断熱と防湿施工を組み合わせた方法が特徴的です。

まずは基礎のコンクリートと断熱材の間に防湿シートを挟み込み、土壌からの水分侵入をしっかりブロックします。

さらに、湿気のたまりやすい立ち上がり部分にも綿密に防水・防湿処理を施し、建物の内側に湿度が移行しにくい環境を整えているのです。

このような施工を行うためには、高い技術力と丁寧な作業が必要不可欠です。小さな隙間やジョイント部分を疎かにすると、そこから水分が侵入してきてしまうため、施工精度を重視する必要があります。

三友工務店は多数の施工実績があり、特に熊本をはじめとする高温多湿な地域における防湿対策に強みをもっています。

地域の気候特性を十分に理解したうえで、どういう材料を選び、どういう手順で施工するのがベストかを提案してくれるのが大きな魅力です。

実際、これらの施策が施された家では、床下の湿度が年間を通じて安定しやすく、土台や柱へのダメージが小さくて済むというメリットがあります。

床下の木材や断熱材が常に適切な湿度に保たれるため、カビや腐朽のリスクを大幅に下げることが可能です。

その結果、住宅の耐久性が高まるだけでなく、入居者は結露やカビの心配から解放され、安心・安全な住環境を維持できます。

カビやダニの発生が減るということは、住む人のアレルギー予防や健康リスク低減にも大きく寄与します。

さらに、床下だけでなく、壁や天井裏への湿気の侵入を最低限に抑えることで、建材の劣化も起きにくくなるのです。

こうした総合的な効果があるため、「防湿施工はコストがかかる」というイメージがあるかもしれませんが、長い目で見ると修繕費やリフォーム費用、健康被害のリスクを考慮した際に、かえって経済的であるともいえます。

また、三友工務店の事例では、基礎断熱や防湿シート施工だけでなく、適切な換気計画との組み合わせでさらに効果を高めています。

床下空間の換気だけでなく、24時間換気システムやエアコンの除湿機能をうまく活用し、家全体の空気循環を改善しているのです。家族構成やライフスタイルに合わせたプランを提案し、実際に住む人が使いやすいシステムを導入してくれる点も、施工業者選びの大切なチェックポイントといえるでしょう。

こうした対策が行き届いた住宅では、例え梅雨や台風シーズンであっても、家の中がじめじめせず快適に過ごせるという声が多く寄せられています。

湿度が高い時期に窓を閉めきらなくてはならない場合でも、機械換気や除湿機能が十分に機能していることで、部屋の空気が澱まず、ニオイやカビが発生する隙を与えません。

ひとたびカビやダニが繁殖してしまうと根絶に手間や費用がかかりますが、最初から予防策を徹底しておけば、余計なストレスやコストを削減できるのです。

総括すると、三友工務店のように基礎断熱と防湿施工を組み合わせ、さらに換気システムまで総合的に設計する手法は、住宅の長寿命化と健康的な住まいを実現するうえで非常に有効といえます。

日本のような高温多湿の気候に適応するためには、床下や壁内など、目に見えにくい部分の湿気対策をどれだけ徹底できるかが勝負の分かれ目です。

これから家を建てる人やリフォームを検討している人は、ぜひ防湿対策の経験豊富な施工業者と相談しながら、最適な工法や素材選び、換気計画を検討してみましょう。

| 会社名 | 株式会社三友工務店 |

| 所在地 | 熊本県熊本市中央区神水本町20-10 |

| 電話番号 | 0120-146-983 |

| 設立 | 1953年(昭和28年)8月1日 |

| 対応可能エリア | 熊本市、八代市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市 |

| 公式サイトURL | https://www.sanyu-k.jp/ |

| Googleレビュー | レビュー |

◯あわせて読みたい記事

シアーズホームの断熱最高等級7に対応した高性能住宅な家づくり

調湿建材・防カビ塗料活用

基礎や換気の計画と同時に、仕上げや内装材料にも湿度コントロールを意識した素材を取り入れることが重要です。

調湿効果をもつ建材や防カビ性に優れた塗料を組み合わせることで、空間全体の湿度バランスを整え、カビの発生を抑えることができます。

さらに、湿気だけでなく、化学物質やニオイなども吸着してくれるタイプの建材を選択すれば、より健康的で快適な住環境を実現可能です。

エコカラット・珪藻土利用

代表的な調湿建材として挙げられるのが、LIXILの「エコカラット」や珪藻土仕上げです。

•エコカラット:多孔質セラミックパネルで、室内の湿度が高いときには吸収し、乾燥しているときには放出する性質をもっています。

さらに、ニオイや有害物質を低減する機能も備えているため、玄関やリビング、寝室などさまざまな空間で使われています。

デザインのバリエーションが豊富なので、インテリア性を重視する方にも人気があります。

•珪藻土:植物プランクトン(珪藻)の化石が堆積してできた土で、多孔質構造が特徴です。壁や天井に塗ることで、室内の湿度を吸放湿し、結露やカビの発生を緩和します。自然素材としての風合いが魅力で、調湿効果を期待できる点も大きなメリットです。ただし、塗り方や配合によってはクラック(ひび割れ)やメンテナンスの必要性が異なるため、信頼できる施工業者を選ぶことが大切です。

シアーズホーム事例

引用元:シアーズホームHP

熊本県を中心に施工を行うシアーズホームでは、調湿効果の高い内装材を積極的に取り入れた住宅事例が多数存在します。

例えば、リビングの一部にエコカラットを採用し、キッチンや水回りには防カビ塗料を施すなど、生活空間ごとに最適な対策を行っているのが特徴です。

さらに、壁や天井に珪藻土を塗布するケースもあり、エコカラットとの組み合わせで湿気やニオイの対策を相乗的に高めることに成功しています。

シアーズホームの施工例では、熊本特有の蒸し暑い気候にもかかわらず、室内が年間を通して快適な湿度レンジを維持できているとの報告があります。

これにより、カビ発生のリスクが大幅に低減し、空気がさわやかな住環境を得られると同時に、建物自体も長寿命化を実現しています。

こうした事例は、調湿建材や防カビ塗料の導入がいかに効果的かを示す実践的な証拠ともいえます。

| 会社名 | 株式会社シアーズホーム |

| 所在地 | 熊本県熊本市南区馬渡2-12-35 |

| 電話番号 | 096-370-0007 |

| 設立 | 平成元年1月17日 |

| 対応可能エリア | 熊本県、福岡県、佐賀県 |

| 公式サイトURL | https://searshome.co.jp/ |

| Googleレビュー | レビューなし |

◯あわせて読みたい記事

シアーズホームの断熱最高等級7に対応した高性能住宅な家づくり

メンテ・点検でカビ発生予防

防湿や防カビ対策をしっかり行った住宅でも、メンテナンスと点検を怠れば、カビ発生や劣化のリスクがゼロにはなりません。

建物は経年によってさまざまな部分が劣化し、湿気の侵入経路が生じることもあります。また、換気設備や除湿器も、フィルターの目詰まりや不具合があると本来の能力を発揮できません。

そのため、定期的なメンテナンスや点検を実施し、問題があれば速やかに対処することが重要です。

定期清掃・除湿器活用

日常のメンテナンスとしては、定期的な清掃や除湿器の活用が挙げられます。 特に梅雨時期や台風シーズンには、窓枠や押し入れ、浴室など湿気がこもりやすい場所の点検と清掃をこまめに行いましょう。

カビの胞子は目視で確認できなくても存在している場合があるため、湿度が高い時期にはこまめな換気や除湿が欠かせません。

•窓枠・サッシの掃除:結露が発生しやすい窓枠やサッシは、カビの温床になりがちです。日頃から水滴を拭き取り、定期的に消毒用アルコールなどで拭き掃除をするとカビ発生を抑制できます。

•押し入れやクローゼットの換気:衣類を詰め込みすぎず、空気の通り道を確保することが大切です。湿度の高い時期には扉を開け放して換気し、除湿剤や除湿器を活用すると効果が高まります。

•浴室やキッチンの水回り:水はねが多く、換気が不十分なままだとカビが繁殖しやすいです。排水口の掃除や換気扇の稼働確認など、定期的な点検が必要です。

工務店によるアフターサポート

定期点検や補修のタイミングを逃さないためには、工務店によるアフターサポートが欠かせません。 新築時にしっかりとした防湿・防カビ対策をしていても、数年後に何らかの不具合や劣化が生じることは珍しくありません。

そこで、施工を担当した工務店が定期的に点検を実施し、必要に応じて修繕やメンテナンスのアドバイスをしてくれる体制があると安心です。

さらに、工務店によっては「長期優良住宅」に対応したサービスを提供しているところもあり、定期的なメンテナンス計画の作成と実行が含まれている場合もあります。

こうしたサポートを受けることで、建物の劣化を最小限に抑え、長期間にわたって快適な室内環境を維持できます。特に防湿・防カビ対策は、目に見えにくい箇所が多い分、プロの点検やアドバイスが非常に重要です。

◯あわせて読みたい記事

住宅展示場の見学を成功させるコツ!理想の家を見つけるためのポイントと注意点

詳しい湿気対策の手法と注意点

1. 床下・壁内通気の重要性

基礎や床下の湿気をコントロールするためには、床下の通気計画が効果的です。一般的には床下換気口を設ける在来工法と、基礎断熱工法の2種類がありますが、いずれにしても湿気のこもらない構造設計が必要です。

床下に断熱材や防湿シートを貼るだけでは、内部の空気が停滞し、結露やカビを引き起こす可能性があります。

計画的に換気扇を設置したり、24時間換気システムと連動させるなど、空気の動線をしっかり設計することが重要です。

また、壁の中に湿気が溜まりやすい場合は、通気層を設ける外壁通気工法が有効です。壁内に防湿シートや断熱材を適切に配置し、外壁材との間に空気の層をつくることで、通気と断熱を両立させられます。

壁内部で万が一結露が発生しても、通気により乾燥を促す効果が期待でき、長期的な建物の健康を保つことができます。

2. 構造材や断熱材の選定

防腐・防カビ処理が施された構造材を採用することも、湿気対策の一環として検討すべきポイントです。

木材の種類や含水率、処理の有無によってカビ発生のリスクは大きく異なります。シロアリ対策も兼ねて防腐処理を行うことが多いですが、その際、湿気に強い薬剤を使用しつつも、人体や環境に配慮した薬剤選定を行うのが理想です。

断熱材に関しては、グラスウール、ロックウール、セルロースファイバー、ウレタンフォームなどさまざまな種類があります。

素材によって吸水率や気密性、施工難易度が異なるため、地域の気候や施工方法との相性を考慮した選定が求められます。

特に高湿度の地域では、吸湿しやすい断熱材を使うと、乾きにくくカビの温床になりがちです。不燃材料かどうかなど、防火性能や防虫性能とも合わせて検討するのがベターです。

3. 気密性と換気の両立

高気密住宅は室内の空気が外へ逃げにくい反面、湿気や有害物質も滞留しやすいというデメリットが存在します。そのため、高気密化するほど換気計画を入念に立てる必要があるのです。

•第1種換気:給気と排気の両方を機械で行う方式で、熱交換型のシステムを採用すれば省エネ効果も高まります。ただし初期コストが高く、メンテナンスも複雑になる傾向があります。

•第2種換気:機械で強制的に給気を行い、自然排気を利用する方式。外気を多く取り入れるため、花粉やホコリの対策に注意が必要です。

•第3種換気:機械で排気を行い、自然給気を利用する方式。一般的にはコスト面のメリットが大きいですが、給気口のフィルターのメンテナンスや熱損失が課題となります。

いずれの換気方式も、給気経路や排気経路を適切に設計し、定期的にフィルター清掃や機器点検を行わないと、設計通りの換気性能を発揮できません。

工務店と相談しながら、自分のライフスタイルや地域の気候特性、予算に合わせてベストな方式を選びましょう。

4. 防カビ塗料の特徴

調湿建材だけでなく、防カビ性能を備えた塗料を室内外に使うことで、より強固なカビ対策が期待できます。

特に浴室や洗面所、キッチンなど水回りには、抗菌・防カビ成分を含んだ専用塗料を塗布するのがおすすめです。

屋外では、外壁塗装に防カビ剤配合の塗料を用いることで、外壁のコケや藻の発生も抑制できます。

ただし、防カビ塗料は経年劣化によって効果が落ちていきます。5〜10年など一定の期間を目安に、再塗装やメンテナンスを検討する必要があります。

また、防カビ塗料でもカビを完全に防げるわけではなく、湿気そのもののコントロールが不十分だと、やはり被害が生じやすくなります。

防湿・防カビ対策のコストとメリット

防湿や防カビの対策は、初期コストが高く感じられる場合があります。 しかし、カビ被害や構造材の劣化による修繕費、健康被害に伴う医療費などを総合的に考慮すると、長期的には大きなコストダウンにつながります。さらに、リフォームや改修の手間を軽減できるのも大きな魅力です。

建物の資産価値を維持するうえでも、湿気やカビのトラブルは致命的です。中古住宅を売却する際、雨漏りや結露によるカビ被害が見つかると評価が下がるリスクが高いです。

逆に、適切な防湿・防カビ対策が施されており、メンテナンス履歴がしっかり残っている住宅は、購入希望者に安心感を与え、資産価値も高く評価されやすくなります。

地域ごとの気候特性に合わせた対策

日本は南北に長く、地域によって湿度や気温の特性が大きく異なります。

•北海道・東北地方:冬期に室内外の温度差が大きくなるため、断熱・気密と結露対策が特に重要です。湿気よりも寒さ対策が先行しがちですが、結露が多発するとカビに悩まされるケースも出てきます。

•関東・中部地方:四季を通じて気温変動が大きく、夏の蒸し暑さや梅雨、冬の乾燥など多様な課題が存在します。オールシーズンでバランスを保つ換気・調湿設計が求められます。

•関西・九州地方:夏場の高温多湿が顕著で、台風被害も懸念されます。防水・防湿施工を強化し、外壁通気工法や換気システムをフル活用することが大切です。

•沖縄地方:一年を通じて湿度が高く、台風の影響も受けやすい地域です。木造よりもRC造が多い傾向にありますが、コンクリート内部の結露対策や塩害対策など、より専門的なケアが必要になります。

このように、地域ごとの気候風土にマッチした対策を行うことが、家づくりの失敗を防ぐ大きなポイントといえます。工務店を選ぶ際は、その地域での施工実績や気候特性への理解があるかどうかをチェックしましょう。

DIYでできる防カビ・除湿対策

新築やリフォーム後、入居者自身が日常的にできるDIY対策もいくつかあります。

1.調湿剤・除湿剤の設置:市販の調湿剤や除湿剤を押し入れや下駄箱、キッチン収納など湿気のこもりやすい場所に設置します。定期的に交換することで簡易的な湿度対策が可能です。

2.換気扇のタイマー設定:浴室やトイレなどの換気扇にタイマー機能がある場合、入浴後や使用後に一定時間動作するよう設定すると、湿気の滞留を防ぎやすくなります。

3.防カビグッズ・塗料を活用:簡易的な防カビスプレーや塗料を水回りや窓周りに塗布すると、カビ発生の初期段階を抑える効果が期待できます。ただし、根本的な湿気対策には限界があるため、本格的な施工と併用しましょう。

4.こまめな拭き取り・清掃:水回りや窓枠、玄関周りなど、雨や湿気の影響を受けやすい部分は、日ごろからこまめに水分を拭き取り、清掃を行う習慣をつけることが大切です。

DIY対策は手軽に取り組めますが、根本的な建築的対策や定期的なプロの点検と組み合わせてこそ、大きな効果を得ることができます。

工務店とのコミュニケーションポイント

防湿・防カビ対策を成功させるには、工務店との情報共有とコミュニケーションが欠かせません。以下の点を意識すると、納得のいく家づくりが進めやすくなります。

•施工実績や事例の確認:実際にカビ対策を行った住宅の事例を見せてもらい、どのような工法や素材を使ったか確認します。できれば完成後だけでなく、数年経過した状態を見学できる機会があれば理想的です。

•メンテナンスの範囲と費用:引き渡し後にどのようなメンテナンスや点検を行ってくれるか、費用やスケジュールも含めて具体的に聞いておきます。保証期間や保証内容、アフターサービスの体制もしっかり把握しましょう。

•素材選定の理由を説明してもらう:断熱材や防湿シート、防カビ塗料など、使用する素材の特徴やメリット・デメリットを丁寧に説明してもらいましょう。価格だけで決めず、自分たちの暮らし方に合った素材かどうか判断することが大切です。

•定期点検スケジュールの相談:入居後1年目、3年目、5年目など、どのタイミングで何を点検するのか、明確なスケジュールを確認します。点検を受けることで問題を早期発見でき、修繕費の削減にもつながります。

省エネと健康を両立する湿度コントロール

高気密高断熱住宅はエネルギー効率が高い反面、湿度や空気質の管理が不十分だと結露やカビの発生、シックハウス症候群などのリスクを伴います。

しかし、正しい防湿・防カビ対策と計画的な換気システムを導入すれば、省エネ性能を損なうことなく健康的な室内環境を手に入れることができます。

熱交換型換気システムを採用すれば、暖房や冷房でコントロールした空気の温度を逃がさず、外気との熱交換が行えます。

このような仕組みを積極的に活用することで、冷暖房費の節約や室内温度の快適性を維持しながら、常に空気を入れ替えてカビやダニ、ホコリなどを外に排出できます。

機器の導入コストはかかりますが、長期的には健康と省エネの両面で大きなリターンが期待できるでしょう。

トラブル事例から学ぶ注意点

最後に、実際のカビトラブル事例から学べるポイントを挙げておきます。

1.結露で壁紙の裏にカビが広範囲に繁殖:高気密化を重視した結果、換気が不十分で結露が発生。壁紙を剥がすと黒カビが大量に広がっていた。対策:断熱と通気、換気を見直し、防カビ塗料で再施工。

2.床下の換気不足による木材腐朽:床下空間に湿気がたまり、根太や大引にカビや腐朽が見られた。対策:基礎断熱を改修し、防湿シートと床下換気扇を設置。

3.浴室の天井裏でカビが大量発生:ユニットバスの隙間から漏れた水蒸気が天井裏にこもり、長年の放置で梁が湿気に侵されていた。対策:防水施工の見直しと定期的な点検を徹底。

4.押し入れ内の断熱不良:外壁に面した押し入れの断熱が甘く、壁内と押し入れ内の温度差で結露が発生。対策:断熱材の再施工と調湿材の導入、こまめな換気。

いずれのケースも、根本的な原因は湿気の逃げ道を確保できていないことと、定期点検を怠ったことに起因します。対策にはコストや手間がかかりますが、事後の修繕費を考えれば早期発見・早期対処が一番の節約です。

◯あわせて読みたい記事

家を建てる手順とは?スムーズに家を建てる方法

熊本のおすすめ注文住宅会社3選

熊本で理想の住まいを叶えるなら、信頼できる注文住宅会社の選択が重要です。

ここでは、地域に根ざしながら高品質な家づくりを提供する「シアーズホーム」、性能と快適さを追求する「一条工務店」、そして未来の暮らしに対応するサスティナブルな住まいを提案する「セキスイハイム九州」をご紹介します。

◇株式会社シアーズホーム

シアーズホームは、熊本を中心に九州全域で30年以上にわたり、安心で快適な住まいづくりを提供してきた住宅メーカーです。創立以来、完全注文住宅から企画型の省コスト住宅まで幅広く手掛け、これまでに10,000棟以上の施工実績を積み重ねています。

地元熊本の盆地特有の夏の暑さや冬の寒さなど、地域の気候風土を知り尽くしているからこそ、30年後も安心して住める家を実現できるのです。シアーズホームの住宅は、建物の断熱・気密性能と最先端の空調技術を融合させた全館空調システム「Z空調」を採用しています。

| 会社名 | 株式会社シアーズホーム |

| 所在地 | 〒862-0968 熊本県熊本市南区馬渡2-12-35 |

| 電話番号 | 096-370-0007 |

| 公式ホームページ | https://searshome.co.jp/ |

生活空間を美しく快適に整える標準装備に加え、建物が存在する限り快適な暮らしを一生涯サポートする「ライフタイムサポートシステム」を整備しており、新築後もお客様の生活を支えます。

さらに、地域に根ざした企業としてスポーツクラブのスポンサーや文化・芸術活動の支援を行い、熊本市民会館のネーミングライツ契約を通じて地域文化の活性化にも貢献しています。

熊本県を中心に、福岡、佐賀、鹿児島にも事業を展開するシアーズホームは、長年の経験と確かな技術力、地域社会への貢献を通じて、これからも「30年後も安心して住める家」を提供し続けます。

口コミ

シアーズホームさんで平屋の家を建てました。完全自由設計に心引かれ、理想の北欧スタイルを実現できるか不安もありましたが、担当の方が親身になって相談に乗ってくれました。施工も非常に丁寧で、仕上がりに感動しました。特に満足しているのは、間取りの良さと生活動線の快適さです。初めて家を建てる方にはぜひおすすめしたい会社です。

引用元:Google

この口コミから、シアーズホームはお客様の理想に寄り添った家づくりを重視していることが分かります。完全自由設計の注文住宅であっても、担当者が親身に相談に乗り、希望のスタイルや生活動線を丁寧に実現してくれるため、初めて家を建てる方でも安心して依頼できることがうかがえます。

また、施工の丁寧さや間取りの使いやすさに感動したという声から、デザイン性だけでなく実用性にも配慮した家づくりを行っていることが分かります。顧客に寄り添った対応と、高品質な仕上がりがシアーズホームの大きな強みであることが伝わる口コミです。

◇株式会社一条工務店

株式会社一条工務店は、「家は、性能。」を理念に掲げ、高性能住宅の提供を追求する住宅メーカーです。創業以来、住まいの性能が暮らしの快適さや豊かさにつながると考え、耐震性能をはじめ、断熱・気密・耐火・耐風圧など、あらゆる性能を実験と検証によって確かめたうえで提供しています。

一条工務店の原点は地震に強い家づくりにあります。

| 会社名 | 株式会社一条工務店 熊本はません展示場 |

| 所在地 | 〒862-0965 熊本県熊本市南区田井島1-13-10 住まいるパークゆめタウンはません |

| 電話番号 | 096-377-8611 |

| 公式ホームページ | https://www.ichijo.co.jp/guide/detail/?exhId=686 |

1978年、静岡県浜松市で創業し、東海地震の危険が叫ばれる中で耐震性を重視した住まいづくりをスタートしました。同社は性能の高さとコストパフォーマンスの両立にも注力しています。

自社グループ工場での開発・生産により、断熱材や窓、住宅設備などの品質を高めつつ施工精度のバラつきを抑え、納得の価格で高性能住宅を提供しています。さらに、モデルハウスはほぼ標準仕様で建てられており、展示場で見た仕様と実際の住まいとのギャップが少ないことも特徴です。

性能の体感機会も豊富で、住宅展示場やモデルハウスのほか、住まいの体験会、完成現場見学会、ご入居宅訪問などを通じて、実際の暮らしでの快適さを確認できます。

株式会社一条工務店の口コミ評判記事はこちら!

◇セキスイハイム九州株式会社

セキスイハイムは、一歩先を見据えた未来の住まいづくりに挑戦しています。変わりゆく時代や暮らしの変化に対応しながら、常に新しいプランや性能、手厚いサポートを提供することで、「時を経ても価値ある住まい」を実現しています。

人と地球環境を大切にしたサスティナブルな暮らしを提案し、可能な限りエネルギー自給自足型を目指すことで、環境負荷を抑えた快適な生活空間をお届けしています。人生100年時代にふさわしい住まいのレジリエンスも重視しています。

| 会社名 | セキスイハイム九州株式会社 熊本支店 |

| 所在地 | 〒862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上1-6-20 2F |

| 電話番号 | 096-367-1811 |

| 公式ホームページ | https://www.heim-k.com/model_house/modelhouse76/ |

精緻化・精錬化された工場で、高品質かつ設計通りの性能を引き出す住宅を生産し、一邸一邸異なる理想の家に応えています。強靭で信頼できる住まいづくりは、まさに技術とこだわりの結晶です。さらに、長期にわたる安心もセキスイハイムの特長です。

引渡しから2年目までに計3回の定期点検を行い、5年目以降は5年ごとの定期診断を無償で60年間実施しています。住まいの経年変化だけでなく、暮らしの変化にも対応できるようサポートを続け、平常時、災害発生時、災害後の3つの視点から生活の質(Quality of Life)を高めています。

セキスイハイム九州株式会社の口コミ評判記事はこちら!

まとめ

防湿・防カビ対策で長持ちする家づくりを実現するためには、基礎断熱や換気計画の徹底、適切な調湿建材や防カビ塗料の活用、そして定期的なメンテナンスが欠かせません。

湿度が管理された住宅は、建物を長持ちさせるだけでなく、カビやダニの発生を抑制し、健康的で快適な暮らしをもたらします。

三友工務店やシアーズホームなどの事例を参考に、防湿施工の具体策や調湿素材の選び方を学び、自分のライフスタイルや予算、地域の気候に最適な対策を取り入れましょう。

建物の寿命や家族の健康を守るためにも、こまめな点検や清掃・メンテナンスを忘れずに行い、プロのサポートと協力しながら適切な湿度コントロールを心がけましょう。

◯あわせて読みたい記事