地熱利用住宅の基礎:自然エネルギーで室内温度を安定化

地熱利用住宅(以下、地中熱利用住宅とも呼ぶ)は、地中に蓄えられた熱エネルギーを利用することで、室内の冷暖房効率を高め、年間を通じて安定した温度環境を実現する住宅のことです。

地中は季節を通じて温度変化が少なく、地上よりも涼しかったり暖かかったりするため、その差を冷暖房に活かすシステムが注目を集めています。ヒートポンプや地中熱交換器など、最新のエネルギー技術を組み合わせることで、化石燃料の消費を抑制しつつ、快適な居住性と省エネ性を両立できるのが大きな魅力です。

近年、日本国内でも断熱性能や省エネ性能を重視する傾向が強まり、ZEH(ゼロエネルギーハウス)やHEMS(Home Energy Management System)などの概念が広く浸透してきました。その流れの中で、地下に存在する熱を利用して冷暖房負荷を抑えるという地中熱利用は、自然エネルギーを積極的に活用する一つの有力手段として脚光を浴びています。

本記事では、地熱(地中熱)を活用した住宅システムの仕組みや導入コスト、維持管理方法、さらには具体的な事例までを詳しく解説していきます。環境に配慮しながら、年間を通して心地良い住空間を実現したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

地熱利用システムの仕組み

地中熱利用住宅は、地表から数メートル〜数十メートル下の地下温度が年間を通じてほぼ一定であることを利用して、夏には外気よりも涼しい地中の冷気を取り込み、冬には外気よりも暖かい地中の熱を取り込む仕組みをベースとしています。

主に、地中熱交換器やヒートポンプを用いた空調システムが代表的で、これらをうまく組み合わせることで、大幅な省エネルギーと快適性の両立を目指します。

1.地中熱交換器とは

•パイプを埋設して熱を交換: 地中熱利用でよく使われるのが、地下にパイプを埋め込み、その中を水や不凍液を循環させて熱を交換する方法です。地表付近より安定した地下温度と熱交換することで、外気の影響を軽減し、エアコンなどの冷暖房負荷を低減します。

•水平方向・垂直方向への埋設: 広い敷地がある場合は、水平方向にパイプを敷設する「水平埋設」が可能ですが、都市部のように敷地が限られる場所では「垂直埋設」により数十メートル下にパイプを通して熱を効率的に取り込む手法が選択されるケースが多いです。

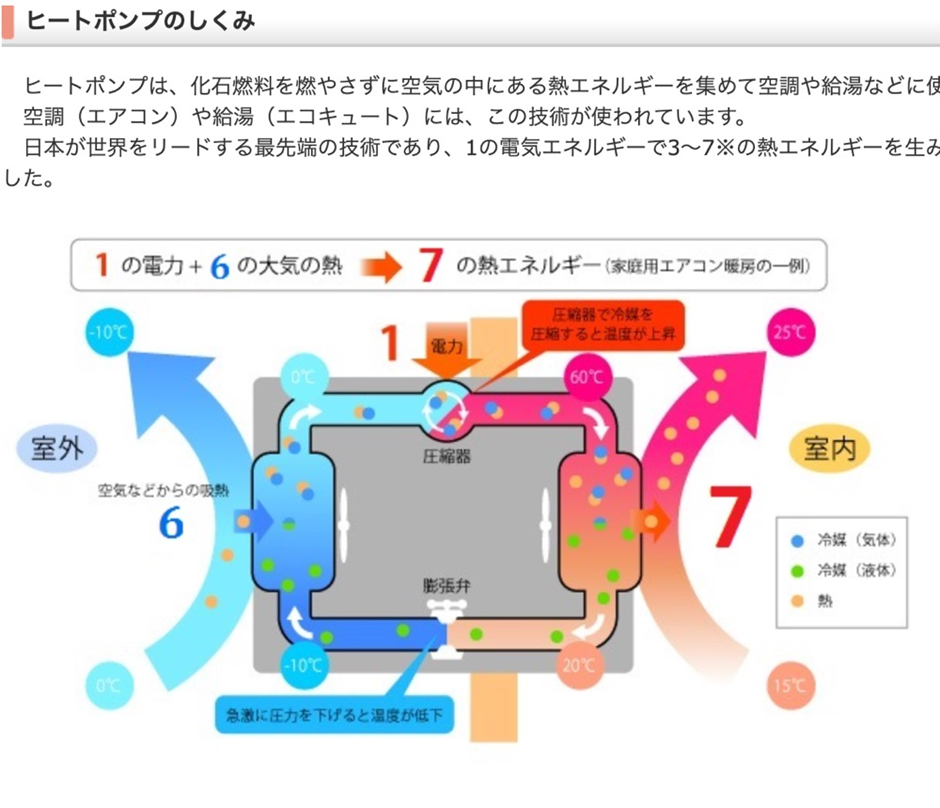

2.ヒートポンプの役割

•低温でも効率よく熱を取り出す: ヒートポンプは、冷媒を使って少ないエネルギーから効率的に熱を移動させる装置です。エアコンの原理と同様ですが、地中熱は外気より温度が安定しているため、ヒートポンプの効率(COP:Coefficient Of Performance)が高くなる傾向があります。結果的に、電気代を抑えつつ冷暖房を賄うことが期待できます。

•給湯との併用: 地中熱を活用するヒートポンプは、空調だけでなく給湯にも応用可能です。地域や設備仕様によっては、床暖房や浴室暖房、さらにはプール暖房などに利用される事例もあります。

3.換気システムとの組み合わせ

•全熱交換器と組み合わせる: 高気密・高断熱住宅では、計画換気が必要不可欠です。その際、地中熱を使って給気を予冷・予熱し、室内に取り込むことで、空調の負荷をさらに下げる手法があります。例えば、エアパスと呼ばれるシステムで、地中熱を含んだ空気を家の基礎下や専用ダクトを通して室内に循環させる方法です。

•結露対策: 地中熱を利用するときは、湿度の管理に気を配る必要があります。地中は湿度が高くなりやすいため、断熱材や配管周辺の結露を防ぐ工夫が不可欠です。適切な施工と定期点検があれば、大きな問題は発生しにくいでしょう。

地中熱で夏涼しく冬暖かく

日本は夏は高温多湿、冬は地域によっては厳寒となるなど、四季の気候変化が大きい国です。しかし、地下数メートル〜数十メートルの温度は年間を通してほぼ安定しており、夏でも外気より低く、冬は外気より高い傾向があります。この特性を活かして住宅を設計すると、夏は涼しく、冬は暖かい空気を得やすいのが最大の利点です。

1.夏の効果

•外気が35℃を超える猛暑日でも地中温度は20℃前後: ヒートポンプやエアパスシステムを使って、地中の冷気を少しだけ利用するだけでも、エアコンの稼働時間や冷房負荷を下げることが可能です。結果的に室内を快適に保ちながら電気代を節約し、環境負荷を減らす効果が期待できます。

•除湿効果: 外気より冷たい地中熱を利用することで、湿気を結露させて排出する仕組みを取り入れているシステムもあります。夏の日本の悩みである「蒸し暑さ」を和らげる効果が高まります。

2.冬の効果

•外気が0℃以下になっても地中熱は10〜15℃程度: 地下から熱エネルギーを取り込み、ヒートポンプで効率良く室内へ供給することで、エアコンやストーブの使用量を軽減できます。

•床暖房との相性: 地中熱を利用した温水床暖房システムを導入すると、足元からじんわり暖かい空間を実現できます。一般的なエアコン暖房よりも体感温度が高く感じられ、家族全員が心地よく暮らせるのが大きな魅力です。

3.年間を通じた安定性

•高断熱住宅との相性: いくら地中熱を取り込んでも、住宅そのものの断熱性能が低ければ室内温度は外気に影響されやすくなります。地中熱利用は、高断熱・高気密とセットで最大の効果を発揮する点を理解しておきましょう。

•省エネ効果とCO2削減: 夏の冷房費、冬の暖房費をトータルで削減できるため、年間光熱費を大幅に抑えるケースが多く報告されています。同時に、化石燃料由来のCO2排出も削減できるため、エコロジーな住宅を求める方にもピッタリの選択肢です。

NEOデザインホームの地中熱活用例

引用元:ネオデザインホーム

ここでは、NEOデザインホームという架空の住宅会社を例に、地中熱を活用した住宅設計の具体像をイメージしてみましょう。

1.地下熱交換器の設置プラン

•コンパクトな垂直埋設: NEOデザインホームでは、都市部の狭小地でも対応しやすいよう、地中にボアホールを掘削し、そこへU字型のパイプを挿入する「垂直埋設方式」を提案しています。掘削深度は30m〜100m程度が一般的で、地層の温度特性に合わせて深度を決定するそうです。

•熱交換効率を高める工夫: 埋設するパイプは、耐久性や伝熱効率を考慮した専用材を採用し、地中との熱交換を最大化する薬剤を充填しているとのことです。これにより、配管周りの空隙を減らし効率的な熱移動を確保します。

2.地中熱ヒートポンプシステム

引用元:ヒートポンプ蓄熱センターHP

•高性能ヒートポンプユニット: 住宅の冷暖房・給湯を同時にまかなうシステムを導入。夏は地中の低温を使って冷房負荷を下げ、冬は地中の熱を取り込み暖房と給湯に利用しています。

•HEMSとの連携: 家中のエネルギー利用状況を見える化し、太陽光発電や蓄電池と組み合わせることで、自宅内の電力や熱を最適にマネジメントする提案を行っています。

3.施工事例

•Aさん邸:光熱費が半減: 実際にNEOデザインホームで地中熱システムを導入したAさん邸では、高気密・高断熱性能を備えた家との相乗効果もあり、光熱費が前年対比で約50%削減できたという報告があります。初期コストはかかったものの、月々のランニングコストの低さに大変満足しているとのことです。

•Bさん邸:暑さ対策で快適性向上: 猛暑時期でも室内が27〜28℃ほどに保たれ、エアコンを軽く稼働させるだけで十分過ごせるといった評価が得られています。特に寝苦しい夜の改善に顕著な効果があったそうです。

NEOデザインホームのように、地中熱利用を住宅全体のエネルギーマネジメントと組み合わせることで、高効率かつ快適な暮らしを実現する事例が増えています。とはいえ、導入コストや地域の地盤条件など、検討事項も多いため、次セクションでは初期投資とランニングコストの観点から詳しく見ていきましょう。

| 会社名 | 株式会社NEOデザインホーム |

| 所在地 | 熊本県熊本市南区江越2丁目3-11 |

| 電話番号 | 096-377-7000 |

| 設立 | 2005年11月 |

| 対応可能エリア | 鹿児島県(離島を除く)、熊本県 |

| 公式サイトURL | https://neo-dhome.com |

| Googleレビュー | レビュー |

◯あわせて読みたい記事

熊本の気候の特徴は?年中快適な家を建てるポイントは2つ!

初期投資・ランニングコスト検討

地中熱利用システムは環境性能や快適性に優れる一方、やや高額になりやすい初期投資がネックと考える方も少なくありません。導入を検討する際は、設備費用や工事費用だけでなく、補助金制度や長期的な光熱費削減効果などを総合的に把握することが重要です。

1.初期費用の内訳

•掘削費・配管設置費: 地中へパイプを埋設するためのボアホール掘削や配管工事は、立地条件や掘削深度によって大きく異なります。数百万円程度の費用がかかるケースもあるため、事前の地盤調査が不可欠です。

•ヒートポンプ設備費: 地中熱ヒートポンプの本体費用と設置費用を含めて、数十万〜百数十万円程度が目安となります。容量や性能ランクによって大きく変わるため、家族構成や延床面積、冷暖房負荷を考慮して選定する必要があります。

•建物本体の断熱強化費: 地中熱利用システムの効果を最大化するには、住宅自体の断熱性能強化が重要です。断熱材の厚みや窓の性能を上げる工事費用が別途発生する可能性があり、これも含めて総合的に判断する必要があります。

2.ランニングコストのメリット

•冷暖房費の大幅削減: 地中熱を活用することで、外気との差を小さくして冷暖房を行えるため、従来型エアコンだけに頼る場合と比べて光熱費が30〜50%程度削減できるケースがあります。

•給湯費の軽減: 地中熱ヒートポンプを給湯に活用すれば、ガスや電気など従来エネルギーの使用量が減り、月々の光熱費に大きく影響します。特に、冬場の暖房費や給湯費が高騰しがちな地域では効果が顕著です。

•メンテナンス費用: 一般的なエアコンやボイラーなどと大きく変わらない、あるいは場合によってはシンプルな構造で手間が減るケースもあります。ただし、掘削したパイプやヒートポンプの耐用年数や点検費用などは要確認です。

3.地域特性と投資回収

•寒冷地や酷暑地域でのメリット: 夏の猛暑が続く地域や、冬の気温が極端に低い地域では、地中熱利用の効果が高く出やすく、投資回収期間も短くなる傾向があります。

•都市部の敷地条件: 掘削深度が必要な垂直埋設方式では、狭小地での工事が難しくなる、あるいは特殊な工法で費用が跳ね上がるケースもあり、投資回収が長期間になる可能性があります。

補助金や長期視点での回収

地中熱利用の導入を検討する際は、国や自治体の補助金・助成金制度を調べるのが賢明です。また、短期的な費用だけでなく、長期的に光熱費を節約できる点を評価し、どの程度の期間で投資を回収できるか計算しておくことが大切です。

1.国や自治体の補助金制度

•省エネ支援策: 国土交通省や経済産業省などが主導する省エネ住宅促進の一環として、地中熱利用設備に対する補助金が設けられる場合があります。年度ごとに予算や公募内容が変わるため、最新情報をチェックする必要があります。

•自治体独自の取り組み: 一部の自治体では、太陽光発電や蓄電池と同様に、地中熱システムへ補助金を出す取り組みがあります。地熱資源が豊富な地域や環境モデル都市に指定されているエリアでは、より充実した支援策が用意されることもあります。

2.ローンやリース方式

•住宅ローンへの組み込み: 新築住宅や大規模リフォームの際、地中熱設備費を住宅ローンに組み込むことで、初期費用の負担を軽減し、長期的に返済する方法も検討できます。

•リースやESCO事業: 地熱利用を含む省エネ設備をリース契約し、月々の光熱費削減分から支払いに充てるスキーム(ESCO事業)も存在します。ただし個人住宅向けにはまだ普及例が少ないため、企業や団体向けが中心となっています。

3.長期的な回収シミュレーション

•ライフサイクルコストの考え方: 地中熱利用システムは導入コストが高めですが、10年、20年と暮らすうちに光熱費が抑えられる分だけ、トータルコストで見るとお得になる可能性があります。

•他の再生可能エネルギーとの併用: 太陽光発電や蓄電池を組み合わせれば、さらに電気代を削減でき、投資回収期間を短縮することも期待できます。特に電気自動車(EV)との連携など、将来的なエネルギー自給率の向上も視野に入れて検討すると良いでしょう。

ファイナンシャルプランナー活用

大きな設備投資を伴う地熱利用システムを導入する際は、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談することをおすすめします。

1.予算配分とローン計画

•家計への影響シミュレーション: FPは、家族構成や収入、将来設計などを踏まえ、住宅ローンや設備投資が家計に与える影響を長期的に試算してくれます。無理のない返済計画を立てることで、安心して設備導入を進められます。

•補助金・優遇税制の最大活用: 各種補助金制度や税制優遇(住宅ローン減税など)の活用方法をFPに相談すると、見落としがちな助成をしっかりと把握でき、結果的に費用負担を軽減できる可能性があります。

2.リタイア後を見据えた省エネ設計

•生涯コストの最適化: 住宅は長く住むほどに光熱費やメンテナンス費が積み重なるため、リタイア後の生活費を見据えた省エネ設計が重要です。地中熱利用システムの導入は、固定収入が減る老後においても安定した暮らしを支える手段となるかもしれません。

•家族が増減するケース: 子どもの独立などで家族構成が変わると、住宅の使い方や必要なエネルギー量が変化します。FPと相談することで、将来にわたって柔軟に対応できる設備の導入が検討しやすくなるでしょう。

3.中古住宅やリフォームへの応用

•リフォーム時の導入メリット: 新築だけでなく、既存住宅をリフォームして地中熱システムを導入する事例も増えています。築年数や構造によっては導入が難しいケースもありますが、FPに資金計画を相談しながら検討すると、効果的な改修プランを見出せる可能性があります。

•売却価値への影響: 将来的に住宅を売却する予定がある場合、省エネ設備が整った家は資産価値が高く評価される傾向があります。地中熱利用の実績とランニングコストの安さは、将来の売却時にもプラスに働くかもしれません。

◯あわせて読みたい記事

メンテナンスと設備寿命

地中熱利用システムは、長期にわたって安定稼働するよう設計されていますが、設備の定期点検やメンテナンスを怠ると、思わぬトラブルや性能低下を引き起こす可能性があります。特に、掘削したパイプやヒートポンプなど高額な機器を含むため、計画的なメンテナンスが望ましいでしょう。

1.パイプや配管の点検

•漏水・詰まりのチェック: 地下に埋め込んだ配管が壊れていると、熱交換の効率が急激に落ちます。定期的な圧力チェックや流量計測で早期発見し、修理や交換が必要かどうかを判断します。

•腐食・劣化リスク: 配管材質によっては腐食のリスクが低いものも多いですが、地盤によっては予想外の化学反応が起きる可能性もゼロではありません。万一のトラブルに対応できるよう、保証期間やメンテナンス体制を確認しておきましょう。

2.ヒートポンプのメンテナンス

•フィルター清掃と冷媒チェック: 通常のエアコン同様、ヒートポンプのフィルター掃除や冷媒漏れチェックは性能維持に欠かせません。年に1〜2回程度の点検が目安です。

•部品交換時期の見極め: ヒートポンプのコンプレッサーなど主要部品には寿命があります。カタログやメーカー推奨の使用年数を過ぎたら交換を検討し、突然の故障に備えることが重要です。

3.換気ダクトやエアパスの管理

•ダクト内のホコリ清掃: 地中熱を活用した換気システムはダクトが長くなるため、ホコリやカビが溜まりやすいことがあります。定期的なダクト清掃で空気質を保ちましょう。

•結露やカビの防止: 温度差が生じやすいダクトや配管周辺は、結露が発生しやすい部分です。断熱材で包む、定期チェックを実施するなど、日頃からの対策が肝心です。

4.設備寿命の目安

•パイプ:20〜50年: 使用素材や施工の質にもよりますが、地中埋設パイプ自体は長期間使用できる場合が多いです。ただし、重大な地盤変動や事故がない限りという前提が付きます。

•ヒートポンプ:10〜15年: 一般的なエアコンと同程度、もしくはやや長い程度の寿命と考えると良いでしょう。適切にメンテナンスすれば20年近く使えることもありますが、性能維持のためには定期交換部品のチェックが欠かせません。

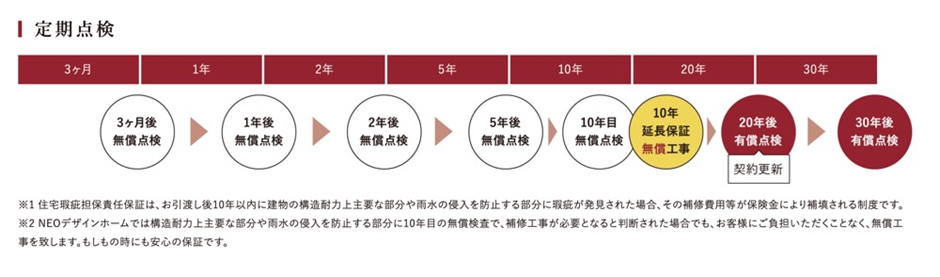

定期点検で性能維持

地中熱利用のメリットを長期にわたって享受するためには、定期的な点検と軽微な修繕が重要です。導入後は、システム全体の動作状況を把握し、異常があれば早めに対処することで、多額の修理費を回避できる可能性もあります。

1.モニタリングシステムの導入

•室内外温度や消費電力の計測: ヒートポンプや換気システムの稼働状況、地中の温度、室内の温度、消費電力などを記録・分析するモニタリング機能を導入すれば、異変があった際にすぐ気付けます。

•遠隔監視サービス: 一部のメーカーや工務店では、遠隔で稼働状況を監視し、故障予兆を通知するサービスを提供しているケースもあります。

2.点検サイクルの目安

•年1回程度の総合点検: 冷暖房の負荷が少ない春や秋に、ヒートポンプ・配管・ダクト・フィルターなどをまとめてチェックするのが一般的です。

•フィルター掃除や目視点検は月1回程度: ユニット内部のフィルターや室内機周りは、ホコリが溜まると熱交換効率が落ちるため、こまめな清掃を心がけましょう。

3.保証と保険

•メーカー保証: 地中熱システムを扱う企業の多くは、本体と施工に対する保証を数年〜10年程度設定している場合があります。延長保証プランなども検討し、万一のトラブルに備えておくと安心です。

•施工会社の賠償責任保険: 地盤や配管に関わる重大な施工トラブルが発生した場合、施工会社の保険が適用されるケースもあります。契約時に保険内容をよく確認しておきましょう。

地域工務店メンテプラン

大手メーカーだけでなく、地元の工務店や設計事務所でも地中熱利用の施工実績が増えつつあります。こうした地域工務店では、きめ細やかなアフターメンテナンスが期待できるのも強みです。

1.地元密着で対応が早い

•緊急時の駆けつけ: 地中熱システムで重大なトラブルが起きた際、地元工務店なら迅速に駆けつけてくれる可能性が高いです。特に寒冷地や離島など、地域特有の事情を踏まえた対応が期待できます。

•地域の気候風土に合わせた提案: 地盤特性や温度環境は地域によって異なります。地元工務店は、その地域ならではの施工上の注意点や、最適な深度、パイプ材質などを経験的に知っており、的確なプランを提供してくれるでしょう。

2.メンテナンス契約の例

引用元:ネオデザインホームHP

•定期点検パッケージ: 年1回〜2回の点検訪問と、フィルター交換やダクト清掃などがセットになったパッケージを用意している工務店が増えています。月額や年額定額制で予算管理もしやすいメリットがあります。

•リフォームと合わせたプラン: キッチンや浴室など他の設備リフォームと同時に地中熱システムの点検を行うなど、住宅全体を一括管理する工務店もあるため、長期的な付き合いを築きやすいと言えます。

3.施工事例からの学び

•Cさん邸(地域工務店施工): 築15年の木造住宅でリフォーム時に地中熱システムを導入。既存床下に水平配管を短めに組み入れ、ヒートポンプやエアコンとのハイブリッド運転を実現。工務店が定期点検を行い、光熱費の削減幅が年間30%にも達したとの報告がある。

•Dさん邸(山間部): 冬季に雪が多い地域でも、地中熱の安定性と高断熱化によって冷暖房費が削減され、室内温度が常に20℃以上を保てるようになった。積雪時にもしトラブルが起きた場合、地元工務店が除雪後すぐに点検に来てくれるため心強いと評判。

地域工務店のメンテナンスプランを活用することで、住宅購入後のライフステージ変化にも柔軟に対応しながら、地中熱利用住宅の魅力を長く楽しむことができるでしょう。

◯あわせて読みたい記事

地域密着型の家づくりとは?工務店とハウスメーカーの違いと選び方のポイント

まとめ

地熱(地中熱)利用住宅は、地下に安定して存在する熱エネルギーを活用し、夏は涼しく冬は暖かい室内環境を実現する省エネ住宅です。

高性能なヒートポンプや地中熱交換器と組み合わせれば、冷暖房費や給湯費を大幅に削減し、CO2排出も抑制できます。一方、掘削や設備導入にコストがかかるため、補助金制度や長期的な投資回収を見据えて検討することが大切です。

メンテナンス面では、配管の点検やヒートポンプの定期チェックが不可欠ですが、地元工務店のきめ細かなサポートを受ければ、長期間にわたって快適性と省エネ効果を維持できます。自然エネルギーを活かした持続可能な住まいづくりを目指すなら、ぜひ地熱利用住宅の導入を前向きに検討してみてください。

◯あわせて読みたい記事