ペットと快適に暮らす住まいづくり:傷対策・臭気対策・動線計画

近年、ペットは家族の一員として私たちの暮らしに欠かせない存在となりつつあります。犬や猫などの愛らしい動物と快適に暮らすためには、住まいの中で気を配るポイントが数多くあることをご存知でしょうか。例えば、床材や壁材には傷対策や衛生面への配慮が求められ、換気設備や消臭対策の充実度によっては、ペットのにおいを軽減する効果が大きく変わります。

また、動線の確保が不十分だと、ペットと人間それぞれのストレスにつながる可能性も否めません。こうした問題を事前に把握し、ペット向けの住宅設備や間取りの工夫をしっかり検討することで、家族みんなにとって心地よい住環境が実現できます。

本記事では、ペットと暮らす上で押さえておきたい傷対策・臭気対策・動線確保に関する情報を、具体的な事例も交えてわかりやすく解説します。新築を検討している方はもちろん、リフォームやリノベーションを考えている方にとっても役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

ペット対応床材・壁材選び

ペットと過ごす住まいで一番ダメージを受けやすいのは、床材や壁材です。特に大型犬や活発に動き回る猫がいる場合、爪の引っかき傷や抜け毛、さらにおしっこや嘔吐による汚れが気になることも多いでしょう。そこで、家の美観を保ちながら長期間快適に使えるよう、ペット対応の床材や壁材を検討するのが賢明です。

•床材の選択基準

床材を選ぶ際には、耐久性・防水性・滑りにくさなどをチェックします。ペットが走り回るときに滑りやすい床だと、関節に負担がかかったり事故につながる恐れがあります。

一方、傷に強いとされる硬質な床材は滑りやすい傾向があるため、近年はクッションフロアや傷がつきにくいコーティング付きフローリングが注目されています。

また、防水性能のある床材なら万が一ペットがお漏らしをしても掃除がしやすく、においが染みつきにくいのもメリットです。

•壁材の検討ポイント

壁に関しては、猫の爪とぎや犬の体当たりによる傷を防ぐため、ビニールクロスよりも強度の高い壁材を選ぶと安心です。

特に、ペット対応クロスを取り扱うメーカーも増えており、耐傷性だけでなく抗菌・防臭機能などが付加された製品も登場しています。壁の下半分だけを傷に強い素材にして、上半分にはインテリア性のあるクロスを貼るといった貼り分けの手法も人気です。

•メンテナンスのしやすさ

ペットがいると部屋の掃除頻度が上がるため、掃除機やモップがかけやすい素材を選ぶと負担が減ります。髪の毛より細い抜け毛が絡まらない仕様や、さっと拭き取れば汚れが落ちる防水壁紙など、メンテナンス性を重視しておくと、日々の掃除が苦になりません。

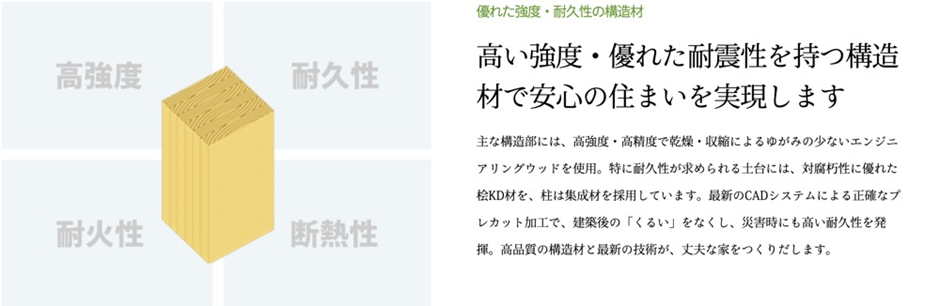

耐久性・抗菌性重視

床材や壁材を選ぶ際に特に重視したいのが、耐久性と抗菌性です。爪が鋭いペットや食べこぼしが多い環境では、素材の損耗が激しくなりやすい傾向にあります。以下のようなポイントに注目しましょう。

•傷がつきにくい表面加工

フローリングの表面には、キズや汚れを防ぎやすいコーティングを施した製品が数多く存在します。たとえば、床表面にUVコーティングを施すことで、引っかき傷が軽減され、なおかつ光沢のある美しい仕上がりを長期間キープできます。

•抗菌・防臭機能

ペットの足裏や被毛についた細菌や雑菌は、床や壁に直接触れることで繁殖する可能性があります。そこで、抗菌・防臭機能を持つ床材や壁紙を採用すれば、菌やウイルスの増殖を抑え、におい対策にもつなげられます。

さらに、防カビ加工が施されたタイプなら湿度の高い季節でもカビの発生を最小限に抑えられ、ペットと飼い主双方の健康を守るうえでもメリットが大きいでしょう。

•水拭き対応

ペットが嘔吐や排泄物で床を汚してしまった場合でも、水拭き対応の床材や壁材なら、さっと拭き取って衛生的な状態を保ちやすくなります。特に、クッションフロアやフロアタイルは、防水性に優れ、落ちにくい汚れも中性洗剤やアルコール除菌で対応しやすいというメリットがあります。

◯あわせて読みたい記事

自然素材で注文住宅を建てる!素材の種類や利点を紹介

シアーズホームでのペットコーナー設計

引用元:シアーズホームHP

熊本を拠点とするハウスメーカーシアーズホームでは、ペットと人の暮らしを両立させる家づくりに注力しています。具体的には、ペット専用コーナーやペット対応の床材・壁材を採用したプランを多数提案しており、以下のような事例が注目されています。

1.ペット専用スペース

リビングの一角に、少し段差を設けてペット用ベッドやケージを置けるスペースを作るアイデアです。段差を設けることで、ペットは落ち着ける「自分の場所」を確保でき、さらに抜け毛や臭いもリビング全体に広がりにくくなります。ここには傷や水汚れに強い床材を用いることで、快適さと清掃性を両立させています。

2.動線を意識した配置

引用元:シアーズホームHP

玄関土間や勝手口の近くにペット用の洗い場を設け、外出後すぐに足を洗えるようにすることで、家の中が汚れにくくなると同時に、ペットの衛生管理がしやすくなります。シアーズホームでは、壁面に高耐久のパネル材を使用するなど、ペットと暮らす家庭ならではの配慮を徹底しています。

3.相談しやすいサポート体制

施主が抱えるペット特有の悩みや要望に対して、プランナーが一緒に最適解を探してくれるのも大きな特徴です。たとえば、ペットの種類や性格、家族構成に合わせてケージの配置場所やペットとの適切な距離感を提案してくれるため、初めて家を建てる方でも安心して相談できます。

シアーズホームのように、地域に密着したハウスメーカーでは、実際にペットを飼っているスタッフがいることも多く、リアルな体験談を聞きながらプランを作れる点が強みです。ペットが快適に過ごせる空間を実現したいのであれば、こうした「ペットとの共生」を意識したメーカーや工務店に注目してみると良いでしょう。

換気と消臭設備

ペットと暮らすうえで気になるもう一つの大きな要素は、臭いです。犬や猫などは、それぞれの体臭や排泄物のにおいが室内にこもることがあります。

特に来客時には、ペットの飼い主が慣れてしまった臭いでも、初めて訪れる人には気になる場合が多いものです。そのため、適切な換気と消臭対策を家づくりの段階からしっかり検討しておくことが重要となります。

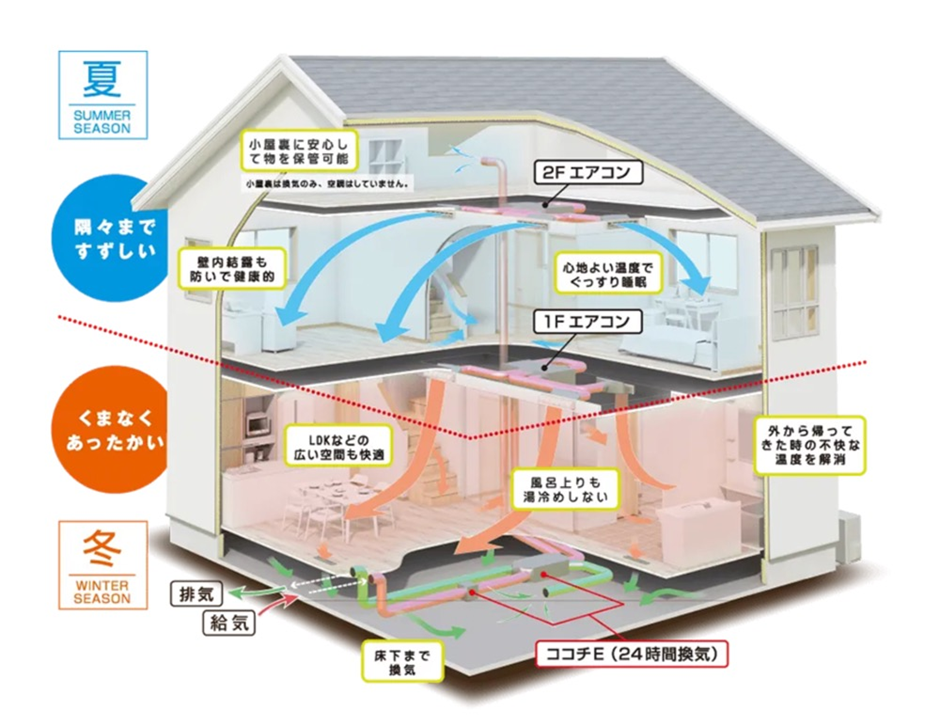

•換気システムのタイプ

引用元:シアーズホームHP

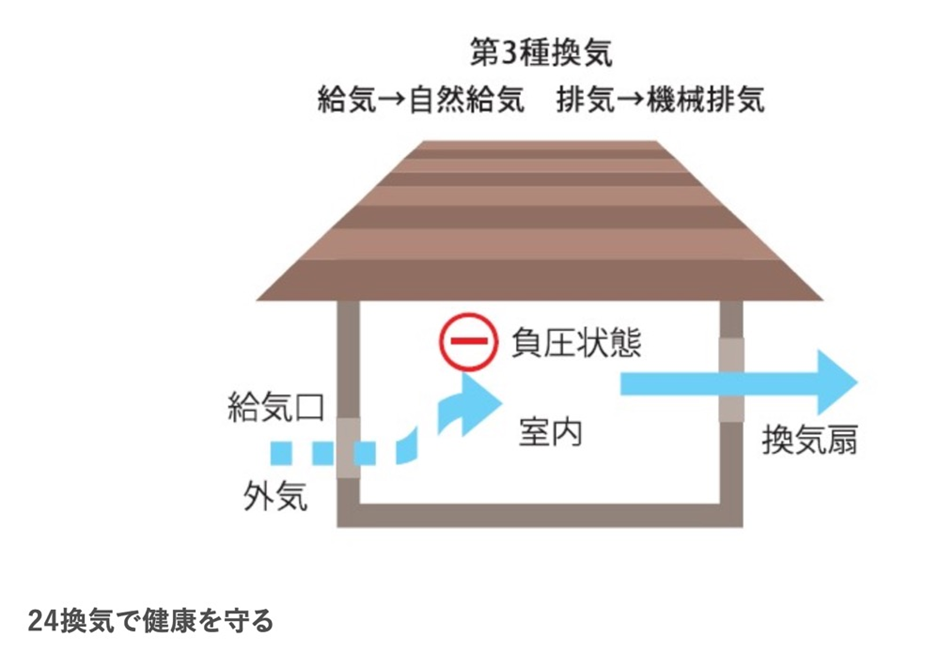

家全体の換気システムには、大きく分けて第一種換気(機械給気・機械排気)と第三種換気(自然給気・機械排気)があります。

近年の高気密住宅では、第一種換気が採用されるケースが増えており、外気をフィルターで清浄化してから取り込めるため、花粉やホコリの侵入を抑えやすい利点があります。ペットの毛や臭いがこもりにくいよう、空気の流れがスムーズになる配置を考慮することが大切です。

•においセンサー付き換気扇

一部の換気扇にはにおいセンサーが搭載されており、室内の臭いが一定基準を超えると自動で換気を強化するタイプがあります。ペットのトイレ周りや、使用後のペットシャンプーの臭いなどが発生した際に、自動的に換気レベルをアップしてくれるため、臭いを素早く屋外へ排出できます。

•消臭効果のある設備や塗料

最近は、光触媒を利用して空気中の有害物質や臭いを分解する建材や、消臭・抗菌性能を備えた壁紙や塗料も市販されています。こうした資材を適所に取り入れることで、ペットの臭い対策だけでなく、キッチンやトイレなど他の生活臭も軽減でき、室内環境をより快適に保つことができます。

| 会社名 | 株式会社シアーズホーム |

| 所在地 | 熊本県熊本市南区馬渡2-12-35 |

| 電話番号 | 096-370-0007 |

| 設立 | 平成元年1月17日 |

| 対応可能エリア | 熊本県、福岡県、佐賀県 |

| 公式サイトURL | https://searshome.co.jp/ |

| Googleレビュー | レビューなし |

◯あわせて読みたい記事

シアーズホームの断熱最高等級7に対応した高性能住宅な家づくり

空気清浄機・24時間換気

引用元:アネシスHP

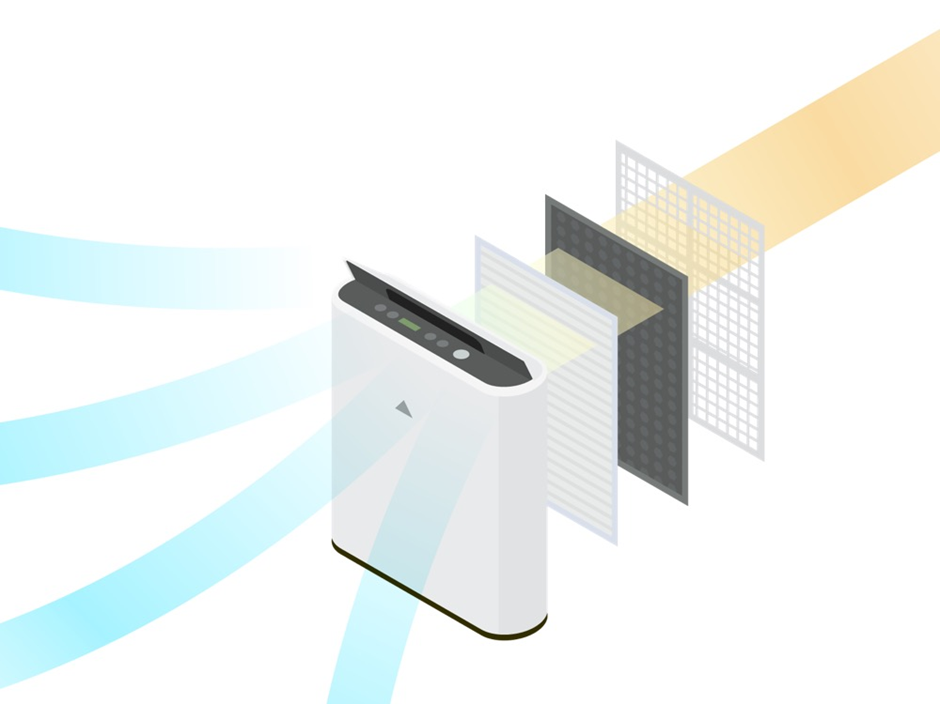

換気対策と並行して、空気清浄機の活用や24時間換気システムの導入も検討すべきポイントです。ペットの毛やフケなどの微粒子を効率よく捕集し、室内の空気を清潔に保つことでペットにも人間にも良い環境を作れます。

•空気清浄機の選び方

ペットを飼う場合は、脱臭フィルターやHEPAフィルターが充実している製品を選びましょう。さらに、空気清浄機の適用床面積と実際の部屋の広さが合っていないと、十分な効果を発揮できません。ペットの毛は浮遊することが多いため、壁際に置くよりは部屋の中央付近に配置すると、循環効率が上がる場合があります。

•24時間換気システムのメリット

24時間換気システムを導入しておけば、空気の入れ替えが常に一定程度行われるため、ペットの排泄物などによる一時的な臭気のこもりを軽減できます。高気密住宅に必須の設備でもあるため、導入を決める際にはフィルターのメンテナンス方法やコストも確認し、長期間使用しても快適さを維持できるかどうかを見極めましょう。

•フィルターのメンテナンス頻度

ペットがいる家庭では、毛やホコリが通常より多く換気システムに取り込まれます。定期的にフィルターを掃除しなければ、本来の性能を発揮できず、においや汚れがたまりやすくなる原因になります。空気清浄機と換気システムの双方に言えることですが、メンテナンス頻度を確認し、無理なく続けられる方法を選択することが大切です。

地域工務店提案でペット専用洗い場

大手ハウスメーカーだけでなく、地域工務店でもペットと暮らす設計に力を入れているところが増えています。例えば、散歩後や汚れが目立つときに便利なペット専用の洗い場を玄関横や庭先に設置するプランが好評です。以下のような工夫が見られます。

1.玄関土間の活用

地域工務店が提案するプランでは、玄関の土間部分をやや広く取り、排水溝や簡易シャワーを設置する例があります。雨の日などに外から戻ったときも、すぐに汚れを洗い流せるため、リビングや寝室に泥や臭いを持ち込みにくくなります。

2.外部に設ける洗い場

庭やバルコニーに小さめの洗い場を設け、散歩帰りに足を洗ったり、夏場は水遊びができるようにする方法も人気です。工務店ならではの柔軟な対応で、水栓の位置や排水先を調整してもらえるため、既存の敷地条件に合わせたプランが可能となります。

3.メンテナンス性の高い素材選び

水場に使用する床材や壁材には、水はけがよく掃除しやすいタイルや防水パネルが好まれます。さらに、耐久性の高いステンレス製のシンクを組み合わせることで、毛が詰まりにくくサビに強い洗い場を実現できるでしょう。

地域工務店は、地元の気候や風土、住民のライフスタイルを熟知しているため、ペットに関する悩みや要望にもきめ細やかに対応してくれます。大きな設備投資をしなくても、ちょっとした洗い場の設置や動線の見直しだけでペットと暮らす快適さが格段にアップするケースも少なくありません。

◯あわせて読みたい記事

地域密着型の家づくりとは?工務店とハウスメーカーの違いと選び方のポイント

動線計画でストレス軽減

引用元:シアーズホームHP

ペットとの暮らしを考えるとき、床材や壁材の耐久性、におい対策の設備などはもちろん重要ですが、最も重視すべき要素の一つが「動線」です。私たち人間より体格や行動パターンが異なるペットは、独自のリズムで部屋の中を動き回るため、家具や家電が密集している場所を通るときにぶつかりやすかったり転倒しやすかったりするリスクが高まります。

また、トイレや食事のスペースが動線を遮る配置になっていると、飼い主とペット双方が移動のたびにストレスを感じるかもしれません。そこで、家づくりや模様替えの段階でペットに配慮した動線を整えることが、快適な共生生活への近道となります。

人とペットの移動経路を分ける

お互いが通りやすいよう動線を工夫するには、ペット専用スペースを確保しつつ、人の主要な通路を遮らない配置を心がけるのがポイントです。例えば、リビングの端にペットの食事コーナーを設け、人が頻繁に行き来する部分からは少し離れた位置にすると、足元にごはんや水のボウルが置いてあっても飼い主が蹴飛ばす心配が減るだけでなく、ペットも落ち着いて食事を楽しめます。

同様に、寝床やトイレの場所も家族の動線と重ならないよう配慮すると、音や人の出入りに驚くことが少なくなるでしょう。特に猫や小型犬は神経質な一面があるため、静かな隅を選んで落ち着ける環境を作ることが大切です。

階段や段差に配慮

階段や段差は、ペットにとって思わぬケガのもとになることがあります。関節の弱い犬種や高齢犬、体が小さいペットにとっては、階段を上り下りするだけでも大きな負担になり得ます。

そこで、必要に応じて階段にペットゲートを設置したり、足腰への負担を軽減するためにスロープを取り付ける方法が効果的です。また、猫を飼っている家庭では、高い場所が大好きな性質を考慮して、キャットウォークやキャットタワーを設置するのもおすすめです。

上方向への動線を用意してあげると、猫が本能的に求める「高いところを見下ろす」行動を満たせるうえ、下のスペースを人が自由に使えるため、お互いの生活エリアがスムーズに棲み分けられます。

室内ドアの工夫

リビングから廊下へ、もしくは廊下から寝室へといった部屋間をつなぐドアにも、ペットとの共生を意識した改良の余地があります。例えば、小窓やくぐり戸を取り付けることで、ペットが自由に行き来できる一方で、大きな扉を開けっぱなしにする必要がなくなります。

これにより、冷暖房効率が落ちずに済むほか、安全面を確保しながらペットが必要なときに好きな場所へ移動できる点がメリットです。また、毎回ドアを開閉する手間が省けるため、忙しいときや手がふさがっているときでもペットがストレスなく移動できるでしょう。

注意点としては、くぐり戸を設置する場合、ペットの体格に合わせたサイズを選び、誤って詰まったり通過が難しくなったりしないように配慮することが大切です。デザイン面でも多彩な選択肢が登場しているので、インテリアに合わせた機能的なドアを導入すれば、見た目の統一感を崩さずに快適な動線を確保できます。

以上のように、ペットを飼ううえで重要なのは、傷防止や消臭対策だけではなく、住空間の動線を最適化することです。人間とペットが互いに不便なく移動できる配置を整えることで、衝突やケガのリスクを下げるとともに、ペットのストレスを軽減できます。結果的に、家中が快適な空間となり、家族全員がリラックスして暮らせる素敵な住まいへと近づくでしょう。

ペットの性格や習性に合わせて小さな工夫を積み重ね、「ここは自分の家だ」とペットが安心して過ごせる環境を築いていきましょう。

ペットゲートや収納計画

ペットと人間が同じ空間を共有するなかで、お互いが快適に過ごせるようにするためには、行ってほしくないエリアと自由に動けるエリアをきちんと分けることが欠かせません。特に、小型犬や猫などはちょっとした隙間から入ってはいけない場所に入り込み、大きなトラブルにつながるケースも考えられます。

逆に、大型犬がキッチンや玄関を自由に行き来すると、調理中の火傷や外への飛び出しなどのリスクが高くなってしまうでしょう。こうした危険を未然に防ぐためにも、ペットゲートや収納計画をしっかりと立てておくことが大切です。以下では、そのポイントと具体的な工夫方法を詳しく見ていきます。

ペットゲートの選び方

まずは、ペットに立ち入ってほしくない場所を明確にし、それをどのように区切るかを考えましょう。ペットゲートは、設置場所やペットの体格によって適切な種類やサイズが異なるため、事前のリサーチが重要です。

•突っ張り式のメリット・デメリット

突っ張り式のゲートは、壁や柱を傷つけにくく賃貸物件でも取り付けやすいのが特徴です。一方で、大型犬が体当たりしてしまうと緩んだり外れたりする可能性があるので、力の強いペットには十分に対応できない場合があります。小型犬や猫向けで、かつ借家などであまり大掛かりな工事ができない際には、とても便利な選択肢となるでしょう。

•ドア付きゲートの活用

キッチンや階段、トイレなど、人が頻繁に通るエリアを遮断したい場合は、ドア付きのゲートがおすすめです。ペットゲートをまたがずに開閉できるため、飼い主の動線がスムーズになるだけでなく、抱きかかえた荷物や洗濯物を運ぶ際にも便利です。ペットの侵入を防ぎつつ、必要なときは扉を開けておくことで、室内の空気の流れを保つこともできる点がメリットです。

•デザインと材質

リビングやダイニングなど、人の目に触れやすい場所にゲートを置くなら、インテリアとの調和も意識したいところです。木製やアイアン製など、さまざまなデザインが市販されていますが、ペットがかじったり噛みついたりする可能性を踏まえて、安全で耐久性の高い素材を選びましょう。

特に噛む癖のある犬の場合は、部品や塗料が有害ではないかどうかもしっかり確認することが大切です。

収納計画で散らかりを防止

ペットと暮らしていると、エサやおやつ、おもちゃ、トイレシート、ケア用品など、物が増えがちです。これらをあちこちに置きっぱなしにしていると、部屋が雑然としやすくなるだけでなく、ペットが誤って飲み込んでしまうリスクも高まります。

•専用スペースを確保する

まずは、ペット用品の置き場所を一箇所に集約することを検討しましょう。たとえば、キッチンの隅や廊下の収納スペースなどを活用し、「ここに行けばペット関連のものは全部ある」という状態を作るのです。

引き出し式のペットフードストッカーを設置すれば、密閉性が高まり、食べこぼしや虫の侵入を防げます。なお、リビングなどに余裕がある場合は、壁面収納におもちゃ専用ボックスやリードをかけるフックを取り付けておくと便利です。

•掃除しやすい配置を心がける

おもちゃが部屋中に散らばると、足元が危険なだけでなく掃除のたびに手間がかかります。そこで、「遊んだあとは元の場所に戻す」習慣をつけるために、簡単に放り込めるボックスやカゴをリビングに置いておくと良いでしょう。こうしておけば、ペットと遊んだ直後でも手軽に片付けられ、部屋の見た目もすっきりキープしやすくなります。

•ケア用品の管理

ブラシや爪切り、シャンプーなどのケア用品は、ペットの体調管理に欠かせないものです。いざ使おうと思ったときに見当たらない…といったことを防ぐためにも、使用頻度の高いものは取り出しやすい場所へ、ストックは予備の収納へ分けておくと便利です。

安全な配線処理

最後に、見落としがちなポイントとして家電の配線があります。特に好奇心旺盛な子犬や子猫は、コードをかじったりからまったりする恐れがあるため、しっかりと目の届かない状態にすることが重要です。

•配線カバーやケーブルボックスの活用

テレビやPC周りのコードが散乱していると、ペットが遊び道具だと勘違いしてしまうかもしれません。こうした事故を防ぐためには、配線カバーで壁際に沿ってコードをまとめたり、ケーブルボックスに収納しておくのが有効です。見た目にもすっきりするので、インテリア面でもメリットが大きいでしょう。

•家電の配置見直し

部屋のどこに電源コンセントがあるかを確認し、ペットが立ち入りにくい場所へ家電を集約するのも一つの方法です。エアコンや空気清浄機など、常時稼働させる家電ほど、ペットの手や口が届きにくい位置へ配置すれば、事故や故障のリスクを最小限に抑えられます。

•使用しないコンセントにはキャップを

使っていないコンセントがむき出しになっている場合は、コンセントキャップを取り付けることを検討しましょう。万が一、ペットが舐めたり異物を差し込んだりしようとしても、カバーがあれば感電や火災を避けられる可能性が高まります。

このように、ペットゲートの導入や収納計画、そして安全な配線処理を工夫するだけでも、ペットと人間が心地よく暮らせる空間は大きく変わります。

動線をきちんとコントロールし、必要なものをすっきり収納しておけば、部屋が散らかりにくくなるうえ、ペット自身も安心して過ごせるはずです。ほんの少しの手間とアイデアで、トラブルや危険を未然に防ぐ生活環境を整え、ストレスの少ないペットライフを目指してみてはいかがでしょうか。

◯あわせて読みたい記事

家事動線に優れた間取りをつくるポイントとは?事例を紹介

まとめ

ペットと快適に暮らす住まいを実現するには、傷対策や臭気対策に加え、人とペット双方がストレスなく移動できる動線確保が欠かせません。床材や壁材を耐久性・抗菌性に優れたものにし、換気や消臭設備をしっかり整えることで、室内の衛生環境は大きく向上します。

また、ペットゲートや収納計画を工夫し、専用洗い場や回遊動線を取り入れれば、日常のケアや掃除の負担が軽減され、ペットの健康にもつながります。各ハウスメーカーや地域工務店では、ペットコーナーやキャットウォークなど多彩な実例を用意しており、相談しやすい体制が整っているので、ぜひ自分たちに合ったプランを探してみてください。

◯あわせて読みたい記事