防犯性の高い住宅計画:鍵・窓・外構で安心を確保

「安全な暮らしを実現したい」という思いは、家づくりを考える多くの人に共通する願いです。鍵や窓、外構などの要素をどのように組み合わせるかによって、住まいの防犯レベルは大きく変化します。実際に空き巣被害が起きるとき、不審者は侵入しやすいポイントを狙うケースが多いものです。

そこで重要になるのが、侵入をあきらめさせる「見せる防犯」と、高性能な設備によって侵入を困難にする「備える防犯」の二段構えです。

鍵や窓ガラスの強化だけでなく、外構や地域との連携、さらにはカメラやセンサーの設置など、幅広い視点から考える必要があります。

目次

防犯ガラス・ディンプルキー活用

防犯性を高めるために、まず検討したいのが窓と鍵の強化です。一般的に、空き巣が侵入する際には、鍵のかかっていない窓や、ガラスを割りやすい勝手口などが狙われる傾向にあります。そこを逆手に取り、「侵入に時間がかかる」状態を作り出すことで、犯行を未然に防げるのです。

•防犯ガラスの特徴

防犯ガラスとは、ガラスとガラスの間に特殊なフィルムを挟み込んだ構造を持つ窓ガラスのことです。通常のガラスに比べて割れにくく、たとえヒビが入っても簡単には穴を開けられない点が最大のメリット。

一般的な空き巣は1分程度で割れないガラスには手を出さないといわれており、実質的に侵入のハードルを上げる効果が期待できます。リビングや寝室、勝手口など、侵入経路になりやすい窓を中心に採用すると良いでしょう。

•ディンプルキーの安心感

一昔前のギザギザした形のシリンダーキーに比べ、ディンプルキーは鍵穴が複雑かつ複数のピンで構成されているため、不正解錠が非常に難しいといわれています。ピッキングによる侵入被害も年々高度化していますが、鍵そのものの性能を上げることで、物理的に侵入を阻止しやすくなります。

さらに近年では、ICチップ搭載の電子キーも普及が進んでおり、鍵をなくした場合の再発行が容易であるなど、利便性と防犯性の両立が図れます。

•複数の施錠ポイントを確保

玄関ドアや勝手口には、上下2カ所に鍵を設置する「ツーロック」が推奨されています。ピッキングをされた場合でも、片方が破られただけで侵入されるのを防ぎ、犯行に時間がかかるほど諦めるリスクが上がるという心理的効果も狙えます。

窓についてもクレセント錠(一般的な窓の施錠部分)だけでなく、補助錠を追加するなど、できるだけ侵入に手間をかけさせる工夫が大切です。

センサーライト・防犯カメラ設置

窓ガラスや鍵を強化しても、完全にリスクをゼロにできるわけではありません。 そこで役立つのが、センサーライトや防犯カメラなどの見せる防犯グッズです。

空き巣犯や不審者は「目立つ行動を嫌う」ため、明るいライトが突然点灯する場所や監視カメラが設置されている家を敬遠する傾向があります。

•センサーライトで威嚇効果

人感センサーが取り付けられたライトは、人が近づくと自動的に点灯します。これにより、夜間に不審者が敷地内に侵入しようとした瞬間、ライトが明るく照らすため目立ちやすくなり、犯人に心理的プレッシャーを与えるのです。玄関周りや勝手口、窓の近くなど、外からのアプローチがしやすい場所に設置すると効果的です。

•防犯カメラで録画&抑止

防犯カメラをわかりやすい位置に取り付けることは、大きな犯罪抑止力につながります。さらに、カメラが映している範囲で何か不審な動きがあれば録画されるため、万が一事件が起きても後から証拠映像として活用できるのが利点です。

最近ではWi-Fi対応のカメラや、スマートフォンと連動してリアルタイムで映像を確認できる製品も増えています。外出先からでも自宅の様子をチェックでき、より安心感が高まります。

•複数のセンサーや連動システム

センサーライトと防犯カメラを組み合わせるだけでなく、窓やドアに開閉センサーを設置し、異常が検知されたらスマホに通知される仕組みを導入する家庭も増えています。

また、スマートホームの技術を活用すると、カメラやセンサー、照明などを一括管理し、効率的な運用が可能です。こうした最新システムを導入するかどうかは予算やニーズ次第ですが、一度導入すれば長期的な安心感を得られるのが魅力です。

地域工務店での防犯設備提案

大手ハウスメーカーだけでなく、地域に根ざした工務店でも防犯設備の提案を行っているケースがあります。地元の気候風土や周辺環境に詳しい工務店であれば、以下のようなきめ細やかなサポートが期待できます。

•土地や地域特性を踏まえたプラン

例えば、住宅街でも通行人の多い場所や、夜間は人通りが少なくなるエリアなど、地域ごとに防犯のリスクは変わります。地域工務店は地元の事情に詳しいため、どの方向からの侵入が多いかといったヒアリングをしながら、最適な防犯設備や配置を提案してくれます。

•地元の警察や自治体との協力関係

地域工務店は自治会や警察ともつながりがある場合が多く、最新の防犯情報を得ていることがあります。さらに、防犯パトロールや地域見守り活動と連携することで、家の外でも安心できる環境を整えることができるのです。

•アフターフォローのしやすさ

設備が故障したり、ライフスタイルが変わって追加のセンサーライトを設置したくなったりした場合、地域工務店ならすぐに対応を依頼しやすいでしょう。大手メーカーに比べて柔軟なサポートが期待できるため、長期的な視点での安心感があります。

◯あわせて読みたい記事

地域密着型の家づくりとは?工務店とハウスメーカーの違いと選び方のポイント

植栽・塀計画と死角削減

次に考えたいのは、庭や外構の設計です。外構計画は、家の美観だけでなく防犯性を左右する重要なポイントとなります。特に植栽や塀の高さは、視線を遮ってしまうか、上手に通りから家を見通せるようにするかによって大きく違いが出てきます。

•低木や生垣で視界を確保

防犯の観点からは、通りから家の状況が見えるということが抑止力になります。高い塀や背の高い植栽で敷地を覆ってしまうと、逆に死角が増える可能性があるのです。空き巣が侵入しやすいのは、外から見えづらく人目に付かないスポット。適度に低木や生垣を使うことで、ガラスや玄関が完全に外部から遮蔽されないよう工夫すると良いでしょう。

•足元に防犯砂利を敷く

歩くとジャリジャリと音がする防犯砂利を敷き詰めるのも、簡単にできる対策の一つです。夜間に侵入者が足音を消して歩き回ろうとしても、砂利の音がどうしても鳴ってしまうため、不審者を威嚇できるメリットがあります。玄関アプローチや窓下の植栽スペースに活用すると、ちょっとした音でも気付きやすくなるでしょう。

•照明の配置

外構の照明は、ただデザイン性を重視するだけでなく、暗がりになりやすい場所を明るく照らすことも大切です。カーポートや駐輪場、物置など、潜みやすいスペースをライトアップすることで、不審者の隠れ場所を減らせます。ソーラーライトやLED照明を活用すれば、電気代や配線工事の手間を抑えながら、防犯効果と景観向上を同時に狙えます。

通りから見える配置で抑止力

もう一歩踏み込んで、家全体の配置計画を考えてみましょう。可能であれば、玄関ドアや窓のレイアウト、駐車スペースの位置などを調整し、通行人や隣家から見えやすくなるようにすると効果的です。

•玄関を奥まらせない

玄関を奥まった場所に配置すると、一見落ち着きがあるように見えますが、同時に周囲の目が届きにくくなるリスクが生まれます。空き巣犯は人目を避けたいと考えるため、オープンな玄関アプローチの方が効果的な抑止力となります。

•車庫やカーポートの配置

車庫やカーポートが住宅の前面を大きく覆ってしまうと、昼間でも暗いスペースができ、死角になりやすいです。防犯を強化したい場合は、車庫を横に配置して玄関から道路までの視線を確保できるようにすると良いでしょう。

•窓の大きさと位置

大きな窓を設ける場合は、通りからの視線が程よく届くように調整し、侵入者の存在を周囲が気づきやすいレイアウトを検討することが重要です。プライバシー確保のためにブラインドやカーテンを上手に活用すれば、昼間は光を取り入れつつ外部からの視線もコントロールできます。

パナソニックホームズでの実例

パナソニックホームズ

引用元:パナソニックホームズHP

引用元:パナソニックホームズHP

パナソニックホームズ(旧パナホーム)は、省エネ性や快適性に加え、防犯性にも力を入れているハウスメーカーとして知られています。彼らが提案する住宅では、警備会社との提携やスマート機器を活用した先進的な防犯システムが特徴的です。

•ホームセキュリティ連動

例えば、ALSOKやSECOMなどの警備会社と連携し、窓や玄関ドアにセンサーを設置。侵入を感知した時点で警備会社に通報が行くシステムを取り入れることが可能です。夜間や外出中の不安が大幅に減るうえ、万が一の際には駆けつけサービスを利用できるので安心度が高まります。

•スマートHEMSによる一括管理

HEMS(Home Energy Management System)は本来、電力消費を管理する仕組みですが、これにカメラやセンサーを連動させることで、防犯面での運用も可能になります。外出先からスマホで室内カメラの映像を確認したり、窓の開閉状況をチェックしたりできるので、「ちょっと不安だな」と思ったときにもすぐに状況を把握できます。

•防犯配慮型の外構設計

パナソニックホームズは、外構計画にも防犯の視点を取り入れています。光の演出や植栽の高さ、センサーライトの配置など、デザインと防犯を両立させるノウハウを蓄積している点が特徴です。

実例として、夜間に自動的に点灯するアプローチライトや、門柱まわりの電動シャッターゲートを導入しているケースがあり、「入りづらい」雰囲気を演出しつつ、スマートなデザインを実現しています。

| 会社名 | 株式会社松栄パナホーム熊本 (パナソニックホームズ) |

| 所在地 | 熊本県熊本市南区田迎1丁目7-14 |

| 電話番号 | 096-379-4020 |

| 設立 | 1995年 |

| 対応可能エリア | 熊本県下一円 |

| 公式サイトURL | https://www.kumamoto-panahome.co.jp/ |

| レビュー |

◯あわせて読みたい記事

注文住宅の価格構成と熊本で理想の家を建てるためのコストガイド

コミュニティ連携も有効

どんなに家の防犯を強化しても、地域全体が無防備では安心な暮らしは成り立ちません。コミュニティ全体で防犯意識を高め、協力し合うことが結果的に自宅の安全にも直結します。互いに目を配り合う環境があるだけでも、不審な行動に気付きやすく、犯人にとって侵入リスクが高まるのです。

•町内会や自治会での取り組み

多くの自治体では、自主防犯パトロールや見守り活動などを実施しています。住民同士が交替で地域を巡回したり、声かけ運動を行ったりするだけでも、防犯効果は大きく向上します。自宅の防犯カメラがある場合、万が一のときに映像を共有するなど、地域で連携し合える体制を整えておくとさらに安心です。

•SNSやアプリの活用

最近では、SNSやコミュニケーションアプリを使った近隣住民同士の情報共有も一般的になってきました。不審者の目撃情報や、車上荒らしの被害報告などを迅速に共有することで、早期警戒やさらなる被害防止につなげられます。

•学校や公園周辺の安全対策

子どもが通う学校や普段遊ぶ公園周辺も、防犯の視点で見直すと安心感が違います。多くの学校では防犯ブザーや見守りカメラを導入していますが、地域全体のサポートがあれば、登下校時や習い事の帰りなどの安全が高まり、親としても心強いでしょう。

近隣と情報共有

地域全体で防犯意識を高めるためには、やはり隣近所とのコミュニケーションが欠かせません。大がかりな設備投資をしなくても、早めの情報共有が被害拡大を防ぐ大きなカギとなります。

例えば、空き巣が近所で発生した場合や、不審者の目撃情報があった場合に、いち早く周囲に伝えることで、地域全体での警戒態勢を強化できるのです。お互いが顔を知っている環境があれば、犯行を未然に抑止できる可能性が高まります。ここでは、日常生活の中で簡単に実践できるポイントをいくつかご紹介しましょう。

日頃のあいさつ

さり気なく思えるあいさつですが、防犯上は意外と効果を発揮します。普段からお隣や向かいの家と顔を合わせる機会をつくり、声をかけ合っておくことで、自然とお互いの家族構成や生活リズムを知るきっかけになります。

地域コミュニティ全体で「どこに住んでいる人がどんな家族構成なのか」をある程度把握していれば、見慣れない人物がうろうろしているだけで早く異変に気づくことができます。

ゴミ出しや回覧板での声かけ

また、ゴミ出しや回覧板といった日常のやり取りも、情報交換の重要なチャンスです。わずかな時間であっても「最近あそこに不審者が出たらしい」「夜に妙な物音が聞こえた」などの話を共有すれば、すぐに注意喚起ができます。

こうしたちょっとしたやり取りがきっかけで、「困ったときはお互いさま」という安心感が生まれ、犯罪に対しても早期警戒態勢が築かれやすくなるのです。

共用部分の整備

マンションや団地に住む場合は、エントランスや駐車場、エレベーターホールなどの共用スペースにも目を向けてみてください。管理組合や自治会があれば、防犯カメラを導入したり、センサーライトを増設したりと、建物全体の防犯力を底上げする提案もしやすくなります。

共用部分が明るく整備されていると不審者が隠れにくくなるうえ、住民同士の交流も自然に増えるため、より安心できる環境につながるでしょう。

このように、日常的な接点を活用して些細な情報を共有するだけで、防犯意識は格段に高まります。

地域の結びつきが強いほど、互いの家を見守る目が増え、空き巣や不審者の入り込む隙がなくなるのです。家の中の設備を強化するだけでなく、ぜひ近隣との関係づくりも含めた総合的な防犯対策を心がけてみてください。

モデルハウス防犯対策の見学

引用元:パナソニックホームズHP

家づくりに防犯対策を組み込みたいと考えている方にとって、ハウスメーカーや工務店が運営するモデルハウスの見学は非常に参考になる機会です。カタログやウェブサイトの情報だけではイメージしづらい最新設備やレイアウトを実際の建物で確認できるため、具体的な防犯イメージがつかみやすくなるでしょう。

ここでは、モデルハウスを見学する際に注目したいポイントや、どのように比較検討を進めればより良い家づくりに役立つのかについて詳しく解説します。

各社の防犯コンセプトを比較

モデルハウス見学の大きなメリットの一つは、複数社の防犯コンセプトを直接体感できることです。防犯ガラスやディンプルキー、センサーライトの設置場所といった要素は、メーカーや工務店によって採用されている仕様やブランドが微妙に異なります。

さらに、防犯性の考え方自体にも違いが見られるため、同じ「防犯」でもアプローチがさまざまである点に気づかれるはずです。

例えば、あるハウスメーカーは先進的な電子錠を積極的に取り入れ、スマートフォン連動型の鍵管理システムを標準搭載しているかもしれません。

一方で、別のメーカーは二重・三重の物理ロックを重視し、窓やドアに複数の補助錠を設置して侵入の困難さを高めるプランを提案している場合があります。どちらも防犯には有効ですが、家族構成や日常の外出状況によって合う・合わないがあるでしょう。

また、防犯ガラスの厚みや構造、防犯フィルムの有無なども、モデルハウスで実際にガラス越しの音の聞こえ方やガラス自体の質感を確認すると違いが分かります。営業担当者に質問すれば、具体的なメーカー名や実際の強度試験のデータを教えてもらえるケースもあるため、複数のモデルハウスを回って比較検討するのがポイントです。

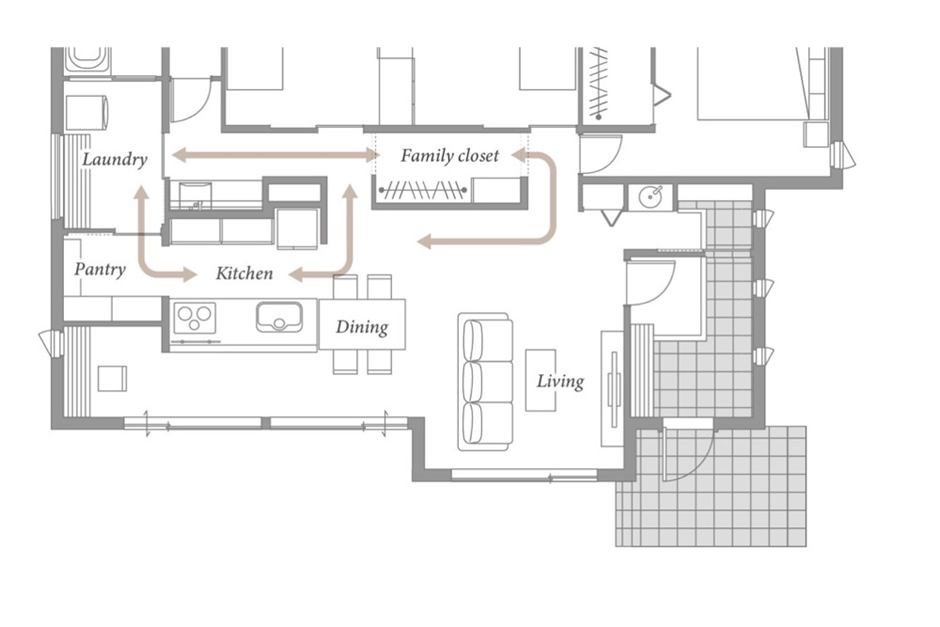

住まい全体の動線チェック

引用元:パナソニックホームズHP

家の防犯を考えるうえで欠かせないのが、住まい全体の動線です。モデルハウスを見学する際には、玄関からリビング、洗面所や浴室、キッチン、さらには勝手口や庭まわりへのアクセスルートをじっくりとたどってみましょう。実際に歩いてみることで、人目のつきやすい場所とそうでない場所が明確に分かります。

例えば、玄関からリビングにかけてのルートがオープンで、人の動きが確認しやすい設計になっている場合は、空き巣にとって侵入しづらい印象を与えるかもしれません。しかし、勝手口や裏口、ゴミ出し用の扉などが外部から見えない死角になる位置に配置されていると、そこが狙われるリスクが高まります。

モデルハウスであれば、実際の寸法や扉の開閉方向、周囲に建物や塀がどのように配置されているかなどを確認しやすいので、紙のプランや3Dシミュレーションでは気付けなかった問題点を把握できるでしょう。

また、防犯カメラやセンサーライトが設置されている場合は、その視点からどこまでがカバー範囲になっているのかを実地で確かめるのも大切です。見学中に営業担当者へ「どの位置にどんなタイプのカメラを取り付けているのか」「暗くなったときにはどこまでライトが照らせるのか」を尋ねてみると、具体的な使用感をイメージしやすくなります。さらに、防犯センサーの鳴動タイミングや連携アプリの使い方を実演してもらえれば、導入後の生活リズムを明確にシミュレーションできるはずです。

実際の使用感を体感

モデルハウスは、単に眺めるだけでなく、設備を実際に触って試す貴重な機会でもあります。特に防犯関連の商品は、カタログ上の数値や写真だけでは使い勝手の良し悪しを判断しづらいことが多いものです。そこで、以下のような操作を積極的に試みると良いでしょう。

•ドアの開閉時の音や鍵のかけ心地

防犯性能の高いドアほど頑丈な構造になっているため、開閉時の感触や作動音が一般的なドアと異なる場合があります。また、ディンプルキーや電子錠などは鍵の差し込み方やスマートフォンとの連動がどのように行われるのかを実演してもらうことで、日常生活における利便性を把握しやすくなります。

•窓のロック・解除のしやすさ

二重ロックや補助錠を備えた窓は、確かに安全性が高い反面、子どもやお年寄りが扱いにくい可能性もあります。実際に窓を開け閉めしてみて、どれくらいの力が必要か、施錠状態をひと目で確認できるかなどをチェックしましょう。

•センサーライトの反応距離と照度

人感センサー搭載のライトがどの距離で反応するのか、光量はどれくらいなのかを見学中に確認できると、防犯効果をより具体的にイメージできます。夜間と昼間では状況が異なるため、可能であれば薄暗くなった時間帯に見学を申し込むと、一層リアルな体感が得られるかもしれません。

•カタログにはない活用法のヒント

営業担当者からは、他の施主が実際に採用しているカスタマイズ事例やオプションなど、カタログに載っていない情報を教えてもらえることもあります。

たとえば、「勝手口に防犯カメラを設置したら、玄関とあわせて2台の監視ができて安心感が増した」「子どもの帰宅時間に合わせて玄関カメラのライブ映像をスマホでチェックしている」といったリアルな声を聞けば、具体的にどの設備が役立ちそうかイメージを深められるでしょう。

こうした体験を通して得られる実感は、単なるスペック比較とは異なる大切な判断材料です。最終的に費用対効果やメンテナンス面も考慮しながら、自分たちのライフスタイルにマッチする防犯システムを選び出すことが可能になります。

モデルハウスを巡る際は、「どんな防犯設備が備わっているか」を確認するだけでなく、「それらが自分や家族の日々の暮らしの中でどのように機能するか」を想像しながら見学することが大切です。

実際の操作感や導線を確かめ、複数のメーカー・工務店のモデルハウスを比べることで、より多角的な視点を養えます。防犯対策は、家の快適性やデザイン性とも密接に関わってくるため、専門家の意見も取り入れつつ、ぜひ納得のいく家づくりへとつなげてください。

◯あわせて読みたい記事

間取りシミュレーションを利用して後悔のない注文住宅を叶える!

まとめ

防犯性の高い住宅計画は、鍵・窓ガラスなどのピンポイントな強化だけでなく、外構や地域コミュニティとの連携を含めて総合的に考えることが大切です。防犯ガラス・ディンプルキーなどの導入で物理的に侵入を難しくし、センサーライトや防犯カメラの設置で犯人を威嚇する効果を高めます。

さらに、植栽や塀の計画を工夫することで死角を減らし、通りから見える配置にすることで不審者への抑止力をアップします。加えて、近隣との情報共有や自主パトロール、モデルハウス見学など、地域全体での取り組みが大きな安心感につながります。ぜひ本記事を参考に、「安全」「快適」「デザイン性」のバランスを意識しながら、理想的な防犯住宅計画を進めてみてください。

◯あわせて読みたい記事

熊本で新築するならZEH住宅が最適!光熱費ゼロに近づける理由とおすすめ住宅会社3選注文住宅でおしゃれかつ利便性を高めるデザインの秘訣は?