高性能断熱材を理解する:グラスウール、セルロース、ウレタンの違い

快適な住まいを実現するうえで、断熱材の選択 は非常に重要です。

断熱材は、冬の寒さや夏の暑さを和らげ、冷暖房の効率を高める役割を果たします。適切な断熱材を選ぶことで、光熱費の削減 や 結露防止 にもつながり、住宅の快適性が大きく向上します。

しかし、一口に断熱材といっても、グラスウール・セルロースファイバー・ウレタンフォーム など、さまざまな種類があり、それぞれの特性を理解したうえで選ぶことが重要です。

本記事では、各断熱材の特徴やメリット・デメリット を詳しく解説するとともに、タマホームや一条工務店といったハウスメーカーの採用事例 も紹介します。

また、断熱材は 経年劣化や施工精度 によって性能が左右されるため、定期的な点検やメンテナンスの必要性 についても触れています。これから新築やリフォームを考えている方は、どの断熱材が自分のライフスタイルや住環境に適しているのか、本記事を参考にしてぜひ検討してみてください。

目次

断熱材の種類

断熱材は、住宅の快適性や省エネルギー性能を左右する重要な要素です。冬は暖気を逃がさず、夏は外の熱気が室内に入り込むのを抑えるため、断熱材の性能が住まいの心地よさや光熱費に大きく影響します。

家を建てる・リフォームする際に、どの断熱材を選ぶかはライフスタイルや予算、そして求める性能(耐久性、調湿性、防音性など)によって異なってきます。

住宅の断熱材にはさまざまな種類がありますが、グラスウール・セルロースファイバー・ウレタンフォームは国内でも広く採用される代表的な製品です。

それぞれ原材料や施工方法、熱伝導率、扱いやすさなどが異なるため、まずはその特徴を把握することが大切です。

•グラスウール: ガラスを原料として繊維状に加工し、マットやボード状にした断熱材。価格帯がリーズナブルで施工実績が豊富。

•セルロースファイバー: 古紙や新聞紙を原料とした繊維状の断熱材。調湿性能が高く、環境に配慮した製品として注目される。

•ウレタンフォーム: 合成樹脂(ポリウレタン)を発泡させて隙間なく充填する断熱材。高い気密性と断熱性能が特徴。

住宅の性能を考えるうえで重要なのは、熱抵抗値や熱伝導率に加え、実際にどれだけ隙間なく施工できるかという点です。

カタログ上の数値が優秀でも、施工ミスがあれば断熱効果を十分に発揮できない場合があります。

そこで工務店やハウスメーカーが提示する施工実績や保証体制をチェックすることも、失敗しない断熱材選びのポイントとなります。

以下では、グラスウール、セルロースファイバー、ウレタンフォームそれぞれの特徴を詳しく解説し、タマホームや地域工務店、一条工務店などの事例を交えながら、その実用性と注意点を紹介していきます。

グラスウールのコスパと施工性

グラスウールは、ガラスを細かく繊維状にしてマット(袋入り)やボード状に仕上げた断熱材です。最大の魅力は、価格が比較的安価で、長きにわたって国内で多くの施工実績があるため、入手しやすく安心感があることです。

また、専門の技術者がいなくても施工しやすいタイプが多く、DIY向けの商品が売られていることも少なくありません。

グラスウールは熱伝導率が低い性質を持ち、特に24Kや16Kと呼ばれる密度(kg/m³)ごとの製品が主流です。

密度が高いほど繊維が詰まっているため、断熱性能が向上する傾向にあります。ただし、密度を上げるとコストも上昇するため、予算と求める性能を考慮して選ぶ必要があります。

また、グラスウールは湿気を通しやすい性質があるため、防湿シートなどとの組み合わせが不可欠です。適切に防湿施工を行わないと、結露やカビの原因につながる可能性があります。

また、近年では高性能グラスウールと呼ばれる製品が各社から出ており、従来品よりも繊維の細さを均一化し、熱抵抗値を高めたものが登場しています。

これらの製品は一般的なグラスウールよりも高価ですが、断熱材の厚みを抑えつつ性能を高めたい場合に有効です。たとえば省スペースで壁内断熱を実施し、部屋の有効面積を確保したい住宅でよく採用されます。

施工面でのポイントとしては、壁内の隙間を埋めるようにきちんと充填し、防湿シートや気密テープでしっかり気密層を形成することが重要です。

グラスウールは細いガラス繊維のため、肌や呼吸器への刺激が懸念されることから、マスクや手袋、ゴーグルを着用するなどの作業環境にも配慮が必要です。

さらに、グラスウール自体は燃えにくい不燃材料として認定されており、火災時にも有毒ガスを発生しにくいとされています。総合的に見ると、費用対効果の高さと長期的な施工実績から、現在でも多くの新築・リフォーム現場で採用されている断熱材といえます。

タマホームでの標準採用例

引用元:タマホームHP

タマホームは、全国的に展開する大手ハウスメーカーの一つです。同社の主力商品や一般的な標準仕様として、グラスウールが用いられるケースが多いとされています。

タマホームではコストパフォーマンスの高さを重視し、ローコストながら一定以上の断熱性能を確保した商品づくりを行っているため、グラスウールをうまく活用しているのが特徴です。

一例として、タマホームの「大安心の家」シリーズでは、壁や天井にグラスウールを充填する工法を採用しており、省エネ基準に適合するレベルの断熱性能を実現しています。

同社のパンフレットによれば、断熱材の厚みや密度は地域の気候条件(寒冷地・温暖地など)に合わせて調整されるようです。

たとえば寒冷地では厚みを増して高断熱化を図るなど、柔軟に対応しています。

また、タマホームは大量生産や規格化を前提としたコスト削減に強みを持つため、施工マニュアルが整備されている点も注目すべきです。

グラスウールを均一に充填するためのノウハウや気密処理のチェックリストを設けているので、施工不良を最小限に抑える取り組みが行われています。

これらの管理体制とローコストモデルというビジネス戦略が、タマホームのグラスウール採用を後押ししている背景ともいえます。

ただし、標準仕様の断熱材だけでは物足りないと感じる場合や、さらなる省エネ性能を目指したい場合、オプションで高性能グラスウールや他の断熱材への変更が可能なケースもあります。

タマホームで建築を検討する際は、気候帯やライフスタイルを考慮しながら、必要な断熱スペックをしっかり相談するとよいでしょう。

| 会社名 | タマホーム株式会社 熊本支店 |

| 所在地 | 熊本県熊本市南区御幸笛田2丁目16-48 |

| 電話番号 | 0120-923-710 |

| 設立 | 1998年6月 |

| 対応可能エリア | 熊本県 |

| 公式サイトURL | https://www.tamahome.jp/modelhouse/kyushu/kumamoto/kumamoto |

| レビュー |

◯あわせて読みたい記事

シアーズホームの断熱最高等級7に対応した高性能住宅な家づくり

セルロースファイバーの調湿力

セルロースファイバーは、新聞紙や古紙などを原料としたリサイクル材で、繊維状に加工して断熱材として利用します。最大の特徴は、高い調湿性能と優れた防音性です。

木造住宅でよく問題になる結露対策において、セルロースファイバーは繊維の隙間に湿気を一時的に吸収し、乾燥時には放出する性質を持つため、壁体内の結露リスクを低減しやすいとされています。

また、セルロースファイバーの密度は一般的に50〜60kg/m³ほどで、グラスウールに比べて重量があるため防音効果にも期待ができます。

外部からの騒音を抑えたい住宅や、室内で楽器を演奏する家庭、あるいは二世帯住宅で音の問題を気にする方にとっては魅力的な選択肢です。

セルロースファイバーはホウ酸処理などの防虫・防カビ対策が施されることが多く、シロアリや害虫の侵入を抑える効果があるとされています。

また、ホウ酸は防火性能にも寄与し、火災時に繊維が燃え広がりにくいメリットがあります。エコロジーな観点でもリサイクル紙を活用しているため、環境にやさしい断熱材として注目を集めています。

一方で、セルロースファイバーは現場での吹き込み施工を要するケースが多く、施工には熟練した技術が必要です。

グラスウールやボード状の断熱材と比べて施工費が高くなりやすいデメリットもあり、普及度合いとしてはまだそこまで高くありません。しかし、適切に施工されれば高い断熱・調湿性能を長期にわたって維持できるといわれています。

価格面では、グラスウールよりやや高め、ウレタンフォームとは同等かやや安い水準が一般的です。

予算と求める性能のバランスを考慮しつつ、セルロースファイバーの自然素材ならではの利点をうまく活かしたい場合は、施工実績の豊富な専門業者や工務店を選ぶのがポイントになるでしょう。

地域工務店での採用事例

セルロースファイバーを得意とするのは、地域密着型の工務店が多いといわれています。大手ハウスメーカーほど大量生産・規格化されたシステムを持たない工務店だからこそ、顧客の要望に合わせたオーダーメイド的な施工を実現しやすいのです。

例えば、北海道や東北などの寒冷地では、冬の寒さに耐えうる高性能断熱材が求められるため、セルロースファイバーのような調湿性と断熱性能を兼ね備えた素材を採用する地域工務店が増えています。

独自の施工方法としては、壁の内側だけでなく、小屋裏や床下にもセルロースファイバーを吹き込むことで、家全体を隙間なく包み込むように断熱層を形成するやり方があるようです。

実際に、ある地域工務店の事例では、施工後の施主アンケートで「冬場の結露がほとんどない」「室内の温度変化が少なくなり、エアコンの使用頻度が減った」という声が多数寄せられています。

これにはセルロースファイバーの調湿機能と断熱・気密施工の丁寧さが大きく関係していると考えられます。

ただし、セルロースファイバーは大手ハウスメーカーほどCMや広告で目立つ存在ではないため、施主がその存在を知らない場合も少なくありません。

地域工務店のホームページや見学会などで実際の施工事例を確認し、その性能や費用、アフターメンテナンスの内容をしっかり把握することが大切です。

また、ホウ酸処理の有無や施工方法の違いなど、細かい点も工務店によって異なるため、複数の業者から見積りを取る際に比較検討するとより安心して導入を決められるでしょう。

ウレタンフォームの高気密性

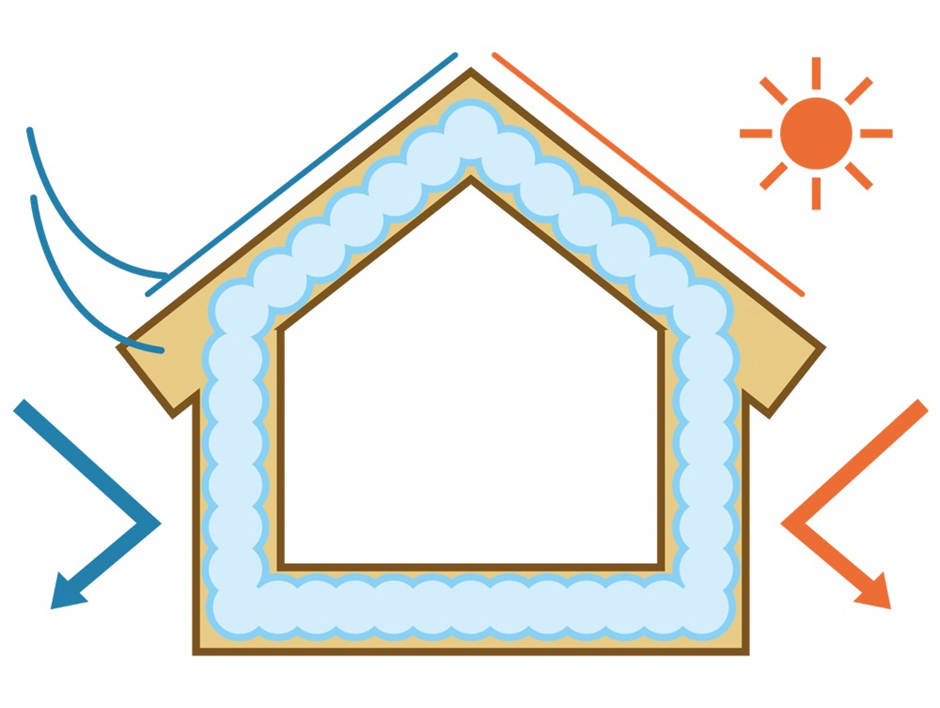

ウレタンフォーム(主に硬質ウレタンフォーム)は、合成樹脂を発泡させて断熱層を形成する素材です。大きく分けて、現場発泡タイプとパネル化された製品があります。

現場発泡タイプは、壁や床・天井の内部に直接吹き付けることで、隙間を埋めるように断熱材が充填されるため、高い気密性が確保しやすいメリットがあります。

一方で、パネルタイプはあらかじめ工場で成形されるため、品質が安定しやすく、施工精度が高い状態で搬入できる利点があります。

ウレタンフォームの熱伝導率は非常に低く、同じ厚みでも他の断熱材より高い断熱効果を得やすいとされます。

特に、アルミ箔などの遮熱材と組み合わせることで、夏の暑さをシャットアウトする効果も期待できます。

引用元:Amazon

さらに、硬質ウレタンフォームは湿気をほとんど通さない性質を持つため、防湿シートが不要となる場合もあります。ただし、壁体内に湿気が滞留しないよう、適切な通気計画は常に必要です。

施工時に発泡剤の調整が不十分だと、過剰に膨れたり逆に断熱材が薄くなったりするリスクがあるため、熟練した職人が施工することが重要です。また、ウレタンフォームの原料や発泡剤には、環境に配慮したノンフロンタイプが普及しており、近年ではオゾン層破壊物質を含まない製品が主流です。

一方、断熱材自体が燃えにくいよう難燃処理されているものの、完全に不燃というわけではありません。火災時には表面が炭化して内部への酸素供給が抑えられる構造になっているため、延焼を遅らせる効果は期待できますが、他の構造材と組み合わせた耐火設計が不可欠です。

コスト面では、発泡ウレタンを用いた施工はセルロースファイバーと同程度か、やや高いレベルに位置しがちです。

ただし、断熱効果や気密性を重視し、省エネ住宅を目指す人にとっては、有力な選択肢となるでしょう。特に、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)を目指す場合、壁・天井・床などの断熱層をしっかり確保し、高い気密性を担保できるウレタンフォームが重宝されます。

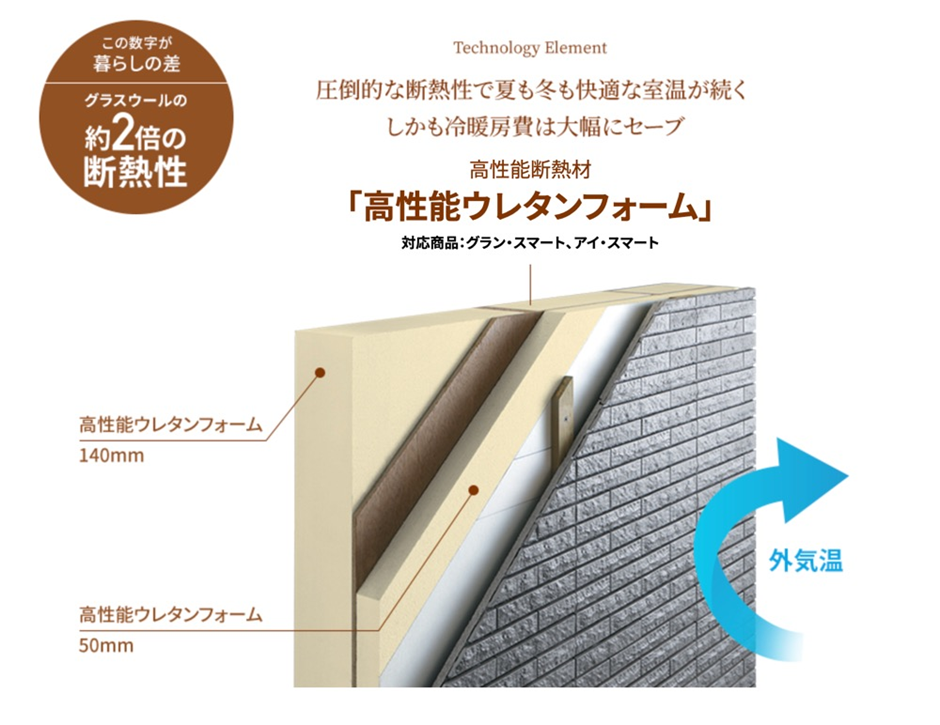

一条工務店の断熱材活用

引用元:一条工務店HP

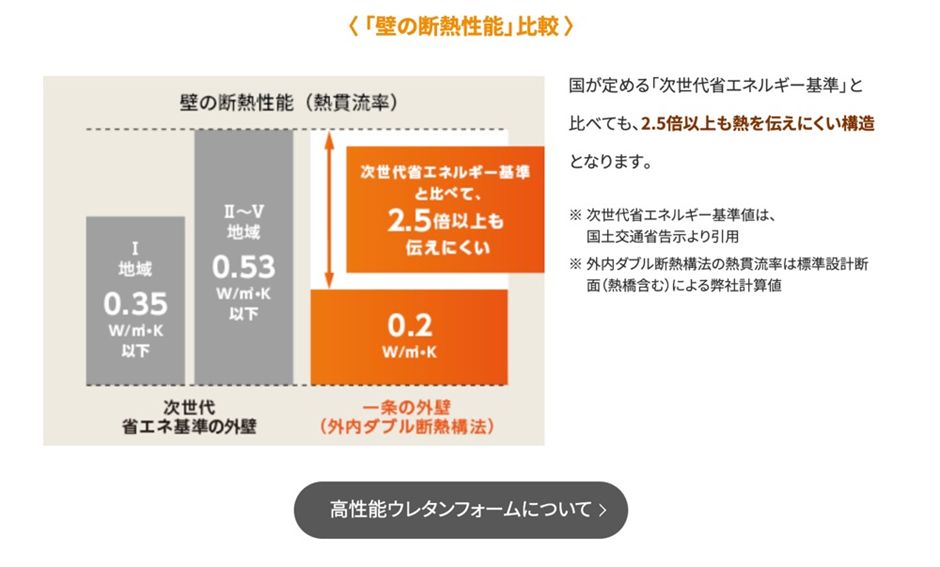

一条工務店は、徹底した高気密・高断熱仕様を特徴としており、同社のモデルハウスやカタログを見ると、外断熱+内断熱、あるいはウレタンフォームを多用した独自の工法で知られています。

実際に、一条工務店の主力商品「i-smart」や「i-cube」では、硬質ウレタンフォームのパネルを組み合わせることで、建物全体を魔法瓶のように包み込む高断熱構造を実現しているのが特徴です。

一条工務店は、自社グループの工場で断熱材パネルを生産し、現場へ運んで組み立てる工法を採用しています。

これにより、品質のばらつきを抑えつつ、現場発泡に比べて施工時間を短縮できるメリットがあると同時に、断熱性能に関して厳格な社内基準を設けているため、高いレベルの省エネ性能を実現しています。

引用元:一条工務店HP

カタログ上の数値だけでなく、実際に住んでいるオーナーからは「真冬でも暖房費が安い」「夏場でもエアコンが効きやすい」といった評判が多く聞かれます。

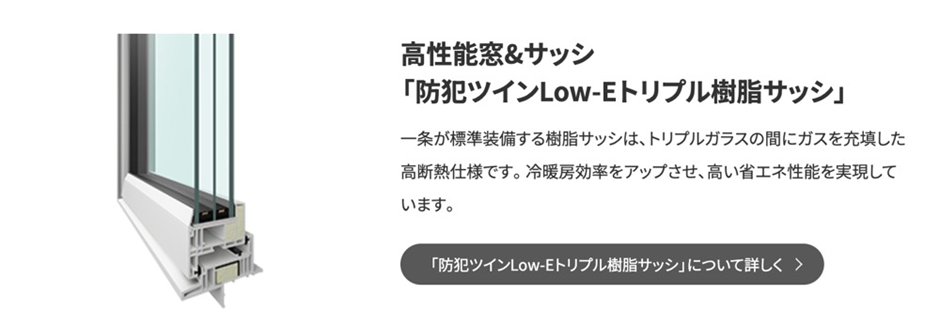

さらに、一条工務店では窓の断熱性も重視しており、樹脂サッシにトリプルガラスを標準採用しているケースが多いです。

これは、いくら壁の断熱性能を上げても、開口部の断熱が弱いと室内の快適性や省エネ効果が大きく損なわれてしまうためです。

断熱材の種類にこだわるだけでなく、住宅全体のバランスを考慮している点が同社の強みといえるでしょう。

一条工務店のようにウレタンフォームをメインとした高断熱・高気密住宅は初期コストが高くなりがちですが、光熱費や冷暖房費の大幅カット、そして年間を通じた室内環境の快適性が得られるメリットは非常に大きいです。

将来的にリフォームの頻度を抑えたい、資産価値を保ちたいと考える施主にとっても、長期的な視点で費用対効果を検討する価値は十分にあるでしょう。

| 会社名 | 株式会社一条工務店 熊本はません展示場 |

| 所在地 | 熊本県熊本市南区田井島1-13-10 |

| 電話番号 | 096-377-8611 |

| 設立 | 1978年9月 |

| 対応可能エリア | 熊本県 |

| 公式サイトURL | https://www.ichijo.co.jp/area/kumamoto/ |

| レビューなし |

◯あわせて読みたい記事

一条工務店がこだわるダントツの性能とは?事例を紹介

メンテナンスと耐久性

断熱材は一度施工したら終わりというわけではなく、経年劣化や建物の環境変化によって性能が低下する可能性があります。

特に、結露や雨漏りなどにより断熱材が湿気を帯びると、断熱性能の低下だけでなくカビや腐食の原因にもなりかねません。

また、断熱材の種類によって劣化の仕方やメンテナンス手法が異なるため、長期的な視点で点検・補修を計画する必要があります。

•グラスウール: 湿気を含むと断熱性能が大きく損なわれるため、防湿層に破れや隙間がないかを定期的にチェックすることが重要。

•セルロースファイバー: 調湿性が高いが、壁内に大量の水分が入り込んだ場合には乾燥に時間がかかる可能性もある。シロアリなどの害虫被害が起こりにくい反面、ホウ酸処理の効果を長期間維持できているかを定期的に確認すると安心。

•ウレタンフォーム: 湿気の影響を受けにくいが、建物の動きに応じてひび割れや隙間が生じる場合がある。また、施工時の品質や発泡剤の配合が不十分だったケースでは、経年変化が早まることもある。

メンテナンスのタイミングとしては、外壁塗装やリフォーム工事と合わせて行うことが多いです。外壁や屋根を点検・補修する際に断熱材の状態も確認することで、効率的にメンテナンスが進められます。

地域によっては、地震や台風などの自然災害が多発することもあり、建物に歪みが生じる場合があります。そのときは壁内の断熱材にも影響が及ぶ可能性があるため、災害後の点検を忘れずに実施しましょう。

経年劣化と再施工検討

住宅は、完成した時点がゴールではなく、住み始めてから数十年をかけてゆっくりと寿命を迎えていく資産です。

その間、住まい手のライフスタイルや家族構成の変化に加え、地震や台風などの自然災害、気候条件の変動など、さまざまな要因によって住宅の状態は常に変化し続けます。

とくに断熱材に関しては、最初に適切な施工を施せば長期間安心だと考えられがちですが、実際には経年劣化や想定外のトラブルが発生することで、性能が低下するリスクがつきまといます。

以下では、住宅の寿命やリフォーム動向をふまえながら、断熱材の再施工が必要となる代表的な事例や、その際に押さえておきたいポイントを詳しく解説します。

多くの新築住宅は、最初の10~15年程度は大きな問題が生じにくいといわれています。

しかし、20年・30年という長期スパンで見ると、さまざまな箇所に劣化のサインが出始めるのが一般的です。断熱材についても同様で、壁体内結露によるカビや腐朽、あるいは外部からの水分侵入が原因となる劣化が最も注意すべきポイントとなります。

たとえば、グラスウールが濡れた状態で長期間放置されると、元々の断熱性能を著しく損なうだけでなく、断熱材そのものが乾燥しにくくなり、構造体(柱や土台など)を腐らせるリスクが高まります。結果的に建物全体の強度や耐久性に影響を与えかねないため、見逃してはいけません。

引用元:一条工務店HP

一方、セルロースファイバーやウレタンフォームなどの断熱材であっても、施工当初の管理や建物の通気状態が不十分だと、同じように湿気や結露の問題が起こることがあります。

セルロースファイバーは調湿性能が高いとされますが、長期にわたって大量の水分を含む状況に陥ると、乾燥に時間がかかったり、吹き込み施工の際に十分な密度が確保できていなかった場合、想定より早く断熱効果が下がってしまうこともあります。

ウレタンフォームでも、家の歪みや施工不良によってすき間が生じると、断熱・気密性能が落ちるだけでなく、そこから湿気や水が侵入する恐れがあります。

これらの問題は、放置すればするほど建物へのダメージが蓄積し、結果的に大規模なリフォームを余儀なくされるケースが少なくありません。

そこで近年注目されているのが、断熱リフォームという考え方です。

これは、外壁や屋根の張り替え、内装リフォームなどと同時に、壁や床下に新しい断熱材を追加したり、古くなった断熱材を交換することで住まいの断熱性能を一気に向上させる手法を指します。

古い住宅は、現代の省エネ基準を満たしていない場合が多く、断熱性能が十分でないために夏の暑さや冬の寒さに悩まされている住人も少なくありません。

そうした状況で、壁や天井を開けるリフォームを行うタイミングがあれば、最新の高性能断熱材への入れ替えを検討する大きなチャンスになります。

断熱リフォームによって期待できるメリットは多岐にわたります。

まず、室内の温熱環境が改善されることで、光熱費の節約やエアコンの稼働時間削減が見込めます。日本は地域によって気候が大きく異なるため、寒冷地では冬の暖房費、温暖地や南西諸島などでは夏の冷房費が削減される効果は非常に大きいといえるでしょう。

また、結露が減り、カビやダニの繁殖リスクが低減されることから、健康面でもプラスに働きます。

特に小さな子どもや高齢者がいる家庭にとっては、住環境の衛生面が改善されることによる恩恵は大きいはずです。さらには、近隣からの騒音を遮断したり、室内の音を外に漏れにくくする効果を得られる場合もあります。

ただし、断熱改修を行う際は、費用が高額になりやすい点に留意する必要があります。一般的に、壁内部の断熱材を交換するには内壁や外壁を一部撤去したうえで工事を進めるケースが多く、工期が長引きやすくなります。

その分、解体や復旧作業のコストがかさんでしまうため、住宅全体をフルリフォームするレベルでなければ取り組みづらいという現実もあるのです。

しかし、早期に問題を発見し、まだ被害が軽度の段階であれば、部分補修や断熱材の追加施工といった手法でコストを抑えつつ効果を得ることも可能になります。

したがって、普段からのこまめな点検や専門家の診断を活用し、早めにトラブルの兆候を見つけることが肝要です。

近年では、リフォーム市場の成熟化に伴い、断熱リフォームを専門に扱う会社や、総合リフォームの中でも断熱工事に力を入れている工務店・リフォーム業者が増えています。

彼らはサーモグラフィー(赤外線カメラ)による温度測定や、建物の隙間測定(気密測定)などの専門的な調査方法を活用し、家のどの部分が断熱性能を損なっているのか、どこから水分や熱が侵入しているのかを視覚的に分析してくれます。

これにより、闇雲に全てをやり替えるのではなく、本当に劣化や欠陥がある部位に重点的な工事を行うなど、効率的で費用対効果の高いリフォーム計画を立てやすくなるのがメリットです。

また、地方自治体や国の施策として、断熱改修に対する補助金や税制優遇が用意されていることもあります。特に近年は省エネルギー政策が注目されており、住宅の断熱性能向上を促すための支援制度が拡充傾向にあります。

たとえば、「断熱リフォームで一定の基準を達成すれば補助金が受けられる」「バリアフリーや省エネに関連した改修なら固定資産税が減免される」などの制度が考えられます。

こうした情報は各自治体のホームページや住宅関連の情報サイトで確認できる場合が多いので、リフォームのタイミングでぜひチェックしてみるとよいでしょう。

一方、ただやみくもに補助金を狙って工事を拡大してしまうと、本来はそれほど傷んでいない部分まで大掛かりに手を入れて費用が膨らむ恐れもあるため、施主自身がしっかりと優先順位をつけ、予算や効果を総合的に判断することが不可欠です。

また、断熱改修を機に、窓やサッシの交換、玄関ドアの断熱仕様アップ、屋根の遮熱・断熱改修なども同時に行えば、トータルでの断熱性能が飛躍的に向上し、将来的な光熱費削減と住環境改善に大きく寄与します。

最終的には、建物全体のバランスや家族の暮らし方を考慮しながら、計画的にリフォームを進めることが成功の秘訣といえるでしょう。

点検契約で性能維持

引用元:一条工務店HP

こうした断熱材の劣化や性能低下を最小限に抑えるためにも、定期点検が欠かせません。最近では、大手ハウスメーカーから地域の工務店まで、定期点検契約を提供する企業が増えています。

これは、家を建てたり大規模リフォームをした際に、5年、10年といった一定周期でプロによる診断を受けられる仕組みです。

契約内容は各社で異なりますが、断熱材や屋根・外壁の防水層、木部の腐朽やシロアリ被害の有無などをチェックし、早期に不具合を見つけて対処するのが目的です。

特に、セルロースファイバーやウレタンフォームなど、現場発泡や吹き込み施工が必要な断熱材は、施工時の精度が仕上がりや耐久性に大きく左右します。

そのため、点検で壁内の湿度や気密状況を測定し、必要に応じて小規模な補修を実施しておけば、断熱性能の低下を防ぐだけでなく、建物のトラブルを大事に至る前に食い止めることができます。

たとえば、吹き込み密度が不十分だった箇所を補填したり、発泡ウレタンが経年変化で痩せてきた部分を補強することで、リフォームに踏み切らなくても性能を維持できる場合があるのです。

また、点検で問題が発覚した際には、住宅全体の断熱性や省エネ性能を総合的に見直すチャンスでもあります。

窓ガラスを二重サッシや樹脂サッシに変更する、玄関ドアを断熱仕様に替える、屋根裏や基礎部分の断熱材を追加するなど、住宅のあちこちを見直すことで得られる相乗効果は非常に大きいです。

断熱性能を強化すると冷暖房効率が向上し、年間の光熱費が削減されるだけでなく、部屋ごとの温度差が少なくなり、結露を抑え、カビやダニの発生リスクを減らすという健康面のメリットも享受できます。

点検契約にかかる費用を負担に感じる方もいますが、もし重大な欠陥や腐朽を発見できず放置した場合、後で大掛かりな工事が必要になり、結果的に多額の費用がかかることも考えられます。

定期点検による早期発見・早期対応が、長期的に見れば最も経済的かつ安心な選択といえるでしょう。さらに、施工会社によっては点検契約を続けている間、一定期間の保証が付与されるケースもあり、そこから無償または低コストで修理を受けられる場合もあります。

契約条件やサポート内容は事前にしっかりと確認し、メリットとデメリットを比較検討することが大切です。

最後に、点検やメンテナンスを通じて「そろそろ断熱材の再施工を検討しよう」と判断したときには、費用や工事期間、工事後の効果、そして家族のライフスタイルへの影響をよく話し合いましょう。

もし老朽化した部分が思いのほか広範囲におよび、外壁や内装を大きく開ける必要があるなら、そのタイミングで水回りや設備、内装の一新をまとめて行うのも1つの手です。

大がかりなリフォームほど費用はかさむものの、家全体の快適性が格段に上がり、築年数を感じさせない新築同様の住まいに生まれ変わるケースも少なくありません。

こうした長期的な視野に立って、必要なメンテナンスや点検、そして断熱材の再施工を計画的に進めることで、家の寿命を延ばし、快適な住み心地をキープできます。

断熱材は目に見えない部分だけに、何もトラブルがなければ放置しがちですが、定期的に専門家の意見を取り入れ、建物の状態をチェックすることで、大切な住まいをより長く、そして安心して使い続けられるでしょう。

◯あわせて読みたい記事

熊本で注文住宅を建てるための基本の流れと重要ポイント

まとめ

高性能断熱材として、グラスウール・セルロースファイバー・ウレタンフォームはいずれも大きな可能性を持ち、住宅の省エネ性能と快適性を左右する重要な要素です。

グラスウールはコスパと施工性で根強い人気があり、セルロースファイバーは調湿力と防音性に強みを持ち、ウレタンフォームは高気密・高断熱で省エネルギー住宅に最適といえます。

施工例として、タマホームはグラスウールを標準採用、地域工務店ではセルロースファイバーの活用、一条工務店はウレタンフォームを用いた高断熱仕様など、メーカーごとに特徴があります。

ただし、どの断熱材も経年劣化や施工精度の影響を受けるため、定期的なメンテナンスと点検が欠かせません。

断熱性の低下は、結露やカビ、構造体の腐食などにつながり、建物全体の寿命や住環境に影響を及ぼします。

最適な断熱材を選ぶには、予算や気候、ライフスタイルを踏まえた総合的な検討が必要です。工務店やハウスメーカー、そして専門家と相談し、長期的な視点から住まいの快適性と耐久性を高める断熱計画を立ててみてください。

必要に応じて点検契約を結び、住まいの性能をしっかり維持していきましょう。

◯あわせて読みたい記事