雨仕舞い・排水計画で長寿命化:屋根・軒・樋の重要性

日本の気候は、梅雨や台風シーズンなど降雨量が多い時期があるため、家づくりにおいて「雨仕舞い」と「排水計画」は非常に重要なテーマです。

雨仕舞いとは、屋根や外壁、軒・樋などの各パーツを適切に設計・施工することで、雨水の侵入や浸透を防ぐ仕組みのことを指します。雨水が建物内部に入り込むと、柱や梁などの構造材が腐食したり、断熱材が湿って性能が落ちたりと、多くのトラブルが起きやすくなります。

また、排水計画が不十分だと、地盤面や庭に水が溜まりやすくなり、建物周辺が常に湿った状態に陥るリスクがあります。

これはシロアリやカビの発生、ひび割れの拡大など、住宅の長寿命化を阻む要因にもなりかねません。そこで本記事では、屋根や軒、雨樋、そして地盤面排水の考え方を総合的に解説し、「家を長持ちさせる雨仕舞い・排水計画の基本」を分かりやすく紹介していきます。

目次

雨仕舞いとは?

雨仕舞いとは、雨水が建物内部や構造材にしみ込まないようにするための一連の対策を指す言葉です。具体的には、屋根材や防水シート、外壁、コーキングといった各パーツを継ぎ目なく繋ぎ合わせることで、外部からの水分をシャットアウトする仕組みを構築します。

日本の住宅は木造が主流で、湿気に弱い構造材を多用しているため、雨仕舞いに不備があると住宅の劣化速度が一気に高まり、深刻なトラブルを招きやすいのが現状です。

たとえば、屋根材の一部が剥がれている、あるいは外壁とサッシの接合部にわずかな隙間があるだけでも、そこから侵入した雨水が内部の柱や梁を腐朽させる恐れがあります。特に台風や大雨の際は、風が雨水を壁面に強く押しつける形になるため、わずかな施工不良があっという間に大きな漏水トラブルへと発展するケースも珍しくありません。

こうしたリスクを回避するためには、設計段階から雨仕舞いを考慮し、施工段階でも職人の技術と施工品質管理を徹底することが欠かせません。以下では、雨仕舞いを具体化するうえで非常に重要な役割を果たす「防水シート」と「コーキング処理」について詳しく見ていきましょう。

防水シート・コーキング処理

屋根・外壁を支える防水シートの役割

屋根材や外壁材の下には必ず防水シート(ルーフィングシート、透湿防水シートなど)が敷かれています。これは、万が一屋根材や外壁材の継ぎ目から雨水が浸入しても、シートがその水を受け止め、下方向へ排出してくれるためのものです。

たとえ屋根や外壁の表面に小さなひび割れや欠損が生じても、すぐに建物内部へ水が到達しにくくなるため、二重・三重の防御ラインとして機能します。

しかし、防水シートそのものが経年劣化していたり、施工時の取り付けが不十分(釘の打ち方やシート同士の重ね代不足など)だったりすると、十分な効果を発揮できません。シートの破れや接合部のずれがあると、雨水がシートの下へ回り込みやすくなり、雨漏りや内部結露を引き起こすリスクが高まります。

そのため、防水シートの施工時には「どのメーカーのシートを使うか」「どのように重ね合わせ、留め具を打つか」を厳格にチェックすることが求められます。

さらに、防水シートの選択肢もさまざまで、耐久性や透湿性に優れた製品が多数開発されています。地域の気候条件(多雨・多湿など)や建物の構造に合わせて、最適なグレードの防水シートを採用することが、長期間の雨仕舞い性能維持につながるのです。

コーキング(シーリング)処理の重要性

サッシまわりや外壁のジョイント部には、一般的にシーリング材(コーキング材)が注入され、建物の隙間を塞ぎます。これは、雨仕舞いの要であると同時に、建物の動き(地震や温度変化による収縮・膨張)を吸収し、亀裂や隙間の発生を抑える役割を担います。

ただし、コーキング材は日光や熱、湿度などの影響を強く受け、経年とともに硬化やひび割れが進行してしまいます。特に、日差しの強い南面や、雨風が直接当たる北面など、環境が厳しい部分は劣化が顕著に現れる傾向があります。そのため、10年程度を目安にコーキングの打ち替えや補修が必要とされており、これを放置すると雨水の侵入リスクが大幅に高まるのです。

また、サッシと外壁の接合部は建物の中でも動きが大きく、コーキングに求められる弾力性や密着性が特に高い部位です。最近では、耐候性や柔軟性に優れた変成シリコン系・ポリウレタン系などのコーキング材が普及しており、施工時に材質の選定を誤らないことが長期的な雨仕舞い性能を左右します。

仮に高性能外壁を採用していても、コーキングの劣化が原因で漏水する事例は少なくないため、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。

シアーズホームの施工例

引用元:シアーズホームHP

熊本県を拠点とする「シアーズホーム」は、台風の多い九州地方の気候特性を踏まえ、屋根や外壁の雨仕舞いに特に力を入れた施工を行っていることで知られます。台風がもたらす強風と豪雨は、一般的な雨仕舞いの想定以上に建物へ負担をかけるため、防水シートやコーキング材の選定・施工精度にこだわる必要があるからです。

まず、シアーズホームではJIS基準を上回る耐久性をもつ防水シートを標準採用し、屋根材や外壁材との重ね代を十分に確保する施工ルールを徹底しています。これにより、万が一屋根材が一部破損しても、防水シートが二次防水として機能し、雨水が直接建物内部へ侵入しにくい環境を作り上げています。

さらに、コーキング処理の面では、部位ごとに異なるシーリング材を使い分けるという入念な対策を取っています。たとえば、サッシまわりや外壁ジョイントのように動きの大きい部分には、弾性や耐候性に優れたタイプを採用し、最小限のひび割れで済むような施工を実現。また、シーリング材の施工時期や気温・湿度にも注意を払い、乾燥不良や密着不良を防ぐために季節や天候に合わせて作業手順を調整しています。

実際に、シアーズホームで建てられた住宅の中には、築10年を超えても屋根や外壁からの雨漏りが発生していないという報告が多々あります。このことは、「適切な防水シート選定とコーキング処理」によって、長期間にわたり雨仕舞いの性能を維持できることを証明しています。特に、熊本は台風上陸リスクが高い地域であるため、こうした実例は日本各地でも応用しやすい貴重なノウハウといえます。

引用元:シアーズホームHP

たとえば、本州や四国の太平洋側でも、台風や線状降水帯などによる集中豪雨が増えている昨今、シアーズホームの施工事例から学べる点は多いでしょう。地元の気候風土をしっかり把握したうえで、防水シートの耐久性やコーキング材の品質を落とさず、丁寧に施工することが、結果的に住宅の寿命を延ばすうえで非常に重要です。

また、雨仕舞いというのは施工後のメンテナンスにも左右されます。防水シートやコーキング材は10年以上たっても劣化しにくい製品がある一方、異常気象や地震の影響で外壁や屋根に小さな亀裂が生じることもあります。

こうした細部の点検や補修を定期的に行うことで、雨仕舞いの性能を継続的に高い水準に保てるのです。シアーズホームでは、アフターサービスや定期点検を通じて屋根や外壁の状況をこまめにチェックし、必要に応じてコーキングの打ち替えや防水シートの補修を提案しているとのことです。

このように、屋根や外壁の雨仕舞いは建物の耐久性を大きく左右しますが、専門家の視点を交えて丁寧に施工とメンテナンスを行えば、厳しい気象条件でも長期間にわたって雨漏りのない安心な住まいを実現できます。日本の各地域で起こりうる集中豪雨や台風被害に対して、地元の気候を深く理解した上での防水シート選びとコーキング処理は、まさに「住宅寿命を延ばすカギ」といえます。

| 会社名 | 株式会社シアーズホーム |

| 所在地 | 熊本県熊本市南区馬渡2-12-35 |

| 電話番号 | 096-370-0007 |

| 設立 | 平成元年1月17日 |

| 対応可能エリア | 熊本県、福岡県、佐賀県 |

| 公式サイトURL | https://searshome.co.jp/ |

| Googleレビュー | レビューなし |

◯あわせて読みたい記事

シアーズホームの断熱最高等級7に対応した高性能住宅な家づくり

軒の出・雨樋整備で壁面保護

家の耐久性を高め、外壁や窓枠を雨水から守るうえで、屋根の「軒の出(のきので)」や雨樋(あまどい)の整備は非常に重要です。 軒の出が十分な長さで設計されていれば、雨が降った際に外壁や窓枠へ直接雨が当たるのを防ぎ、建物の劣化を遅らせる効果が期待できます。

また、日差しが強い季節には、軒が日射を遮って室内温度の上昇を抑制する働きもあり、快適性と省エネ効果の両面で役立ちます。一方、雨樋は屋根面に落ちた雨水を効率的に集め、建物周囲へあふれさせないよう排水するための欠かせない設備です。

近年は軒の出を極力短く、あるいは軒自体を設けない「軒ゼロ住宅」も増えていますが、雨仕舞いの面で注意が必要です。軒がない、もしくは短い場合、どうしても外壁やサッシに雨が吹き込みやすくなり、コーキング(シーリング)や外壁材の劣化を早める要因となりやすいのです。

また、せっかく雨樋を取り付けていても、雨樋が詰まっていたり、勾配が誤っていると、樋から溢れた雨水が一部分の外壁に集中して垂れ続ける結果となります。そうなると、壁面がカビや苔で汚染されたり、ひび割れや剥離を引き起こすリスクが高まります。

こうしたトラブルを防ぐには、屋根形状と軒の出の取り方、雨樋の設置・メンテナンスがセットで適切に行われていることが大切です。以下では、軒の出や雨樋を十分に活かすための定期清掃や点検のポイント、そして工務店によるアフターサポートがどのように役立つかについて解説します。

定期清掃で水はけ確保

1. 雨樋の詰まりを防ぐメリット

軒の出や雨樋がきちんと機能しているかどうかを左右する最大のポイントは、「雨樋内に落ち葉やゴミが溜まっていないか」という点です。雨樋に枯れ葉や砂ぼこり、飛来物が蓄積すると、雨水がスムーズに流れなくなり、排水能力が低下します。その結果、樋から溢れた水が軒天や外壁に常に伝い落ちる形になり、建物の外観を汚すだけでなく、塗膜や外壁材の劣化を加速させることにつながります。

特に、落葉樹が多い地域や秋から冬にかけて落ち葉が大量に発生する場所では、こまめな清掃が不可欠です。ゴミや落ち葉が大量に詰まったまま放置すれば、雨天時に水が逆流し、室内への漏水リスクまで生じる可能性があります。そうした被害を回避するためにも、少なくとも年に1回〜2回程度は雨樋の清掃を行い、水はけが保たれているかチェックすることが望ましいでしょう。

2. 軒裏・軒天井の点検の重要性

同時に、軒の出の下部(軒裏)や軒天井も定期的に点検すべき部分です。軒天井は、屋根からの雨水や湿気を遮り、さらに小動物や鳥などの侵入を防ぐ役割を担っています。しかし、ここに湿気が溜まり続ける状況が生じると、軒天材や内部の下地が腐食したり、剥がれてしまう恐れが出てきます。

とくに、高湿度の地域や長雨が続く季節に、軒天井の表面をよく観察してみると、染みや変色、剥がれが起きている場合があります。もしも軒天井にこうした異常が見られる場合は、すでに雨水や湿気が内部に入り込んでいる可能性が高いため、早めに工務店やリフォーム会社に相談する必要があります。放置してしまうと、屋根内部や外壁との取り合い部分まで侵食が進み、修繕コストが膨大になる恐れもあるのです。

3. プロによる清掃サービスの活用

雨樋や軒天井の点検・清掃は、高所での作業が伴うため、 DIYで無理をして作業すると転落事故のリスクが高まります。最近では、雨樋清掃や屋根まわりの点検を専門に行う業者が増えており、手の届きにくい場所もしっかりと掃除してもらえるのが大きなメリットです。高所作業車や専用のはしごを使って安全かつ迅速に対応してくれるため、自分でやるよりも労力や危険を大幅に低減できます。

費用は業者によって異なりますが、複数の業者から見積もりをとり、サービス内容や実績を比較してみると良いでしょう。定期的な清掃を依頼する場合は、年間契約プランを設けている会社もあり、そのほうがスポット依頼よりコストを抑えられるケースがあります。自分でやるか業者に任せるかは住まい手のライフスタイルや予算、持ち家の規模にもよりますが、雨仕舞いを維持するための投資として検討してみる価値は十分にあるといえます。

工務店アフター点検

1. 新築時の定期点検の活用

多くの地元工務店や大手ハウスメーカーでは、新築住宅の引き渡し後に無料点検サービスを行っています。たとえば、1年目・2年目・5年目といったサイクルで、担当スタッフや専門家が屋根・外壁・軒・雨樋などをチェックし、施工不備や不具合がないかを確認してくれます。

もしこの点検で軒の出や雨樋のまわりにごく小さな劣化や異常が発見された場合でも、早期に修理すれば大掛かりな施工が必要になる前に対処できます。

特に、まだ施工から年数が経っていない段階であれば、メーカー保証や施工保証が適用される場合も多く、無償あるいは低コストで問題を解決できることが期待できます。雨仕舞い関連のトラブルは、見えにくい場所で進行しがちなため、専門家が梯子や屋根に上って細部を確認してくれる点検制度は非常にありがたい存在と言えるでしょう。

2. 中古住宅や古い家でもアフター点検契約

新築だけでなく、中古住宅や築年数の経った家でも、信頼できる工務店やリフォーム会社にアフター点検契約を依頼するという選択肢があります。特に、購入後にリフォームを行った工務店や、定期的にメンテナンスをお願いしているリフォーム会社がある場合は、引き続き長期的な維持管理をサポートしてもらえる可能性が高いです。

アフター点検では、屋根材の破損やコーキングの劣化、雨樋の勾配不良、外壁のクラックなど、雨仕舞いと直結する部分を総合的に見てもらえます。もし深刻なダメージが進行していれば、早めの段階で部分修繕や補修を行うことで、被害を最小限に留めることができます。これが大掛かりな改修工事に発展する前の段階で対処できるのは、大きなコスト削減にもつながるでしょう。

3. トラブル発見の早期化が鍵

軒の出や雨樋のチェックを含むアフター点検を受けるメリットは、トラブル発見を早める点にあります。雨仕舞いの問題は、雨漏りや内装のシミといった目に見える形で表面化するまでに時間がかかる場合が多いです。

しかし、裏側ではすでに木材の腐朽やシロアリ被害が進んでいるケースもあり、気づいた時には大幅な補修費用が必要になることもあります。だからこそ、年に一度でもプロに目を通してもらうことで、そうしたリスクを回避しやすくなるのです。

また、工務店やリフォーム会社のスタッフは、地域特有の気候や風雨の影響を熟知しているため、軒先が受ける風向きや年間降雨量などを踏まえながら、最適なメンテナンスプランを提案してくれます。気候条件によっては、季節ごとに落ち葉が特定の場所に溜まりやすいといった特徴もあるため、「どのタイミングで清掃するのがベストか」といった具体的なアドバイスを得られるでしょう。

軒の出と雨樋を整備し、定期的に清掃・点検を行うことで、家の外壁や窓枠への雨水の侵入を防ぐだけでなく、美観や耐久性を保ちやすくなります。 雨仕舞いの基本は屋根材や外壁材、防水シートやコーキング処理など多岐にわたりますが、その仕上げとして機能する軒の出や雨樋をおろそかにしてしまうと、せっかくの防水対策が台無しになる可能性があります。

プロによるアフター点検を活用しつつ、日々の暮らしの中で落ち葉や汚れが気になったらすぐに対処する、という意識を持つことが、家の寿命を伸ばし、快適な住環境を維持するための秘訣といえるでしょう。

◯あわせて読みたい記事

住宅展示場の見学を成功させるコツ!理想の家を見つけるためのポイントと注意点

地盤面排水と庭設計

家を長持ちさせるためには、建物周辺に雨水が溜まりにくい環境を整えることも欠かせません。 いくら屋根や軒・樋、外壁の防水処理が完璧でも、基礎や地盤に常に水が溜まっていると、建物の足元から腐食や劣化が進む可能性が高くなるためです。そこで重要なのが、地盤面排水の考え方と庭や外構の設計です。

地盤が柔らかい場所や、水はけが悪い土質の場合は、排水設備を適切に整えないと大雨のたびに敷地が水浸しになるリスクがあります。これが続くと、基礎コンクリートや土台の周辺が常に湿潤状態となり、シロアリやカビの繁殖にも繋がりやすくなります。さらに、地盤沈下や擁壁の破損といった大きなトラブルが発生する懸念もあるのです。

水たまり防止と防虫対策

地盤面排水を考慮する際には、「水たまりを作らないレイアウト」と「虫や害獣の侵入を防ぐ対策」の両面を意識しましょう。具体的には以下のような方法があります。

1.フレンチドレーン

•地面を掘り下げて砕石やパイプを敷き、水が自然に流れていく経路を作る工法。

•地下水位が高い地域や傾斜地などでも効果を発揮。

2.暗渠排水(あんきょはいすい)

•地下に排水管を埋設し、雨水を遠方へ流す方法。

•広い庭や畑がある敷地でも、水はけを改善できる。

3.防虫対策

•水たまりがあると蚊の発生源になりやすいため、樋や排水溝の詰まりを防ぐことが重要。

•シロアリ対策として、基礎周辺の土や枯れ葉を放置しないよう注意が必要。

こうした排水計画をしっかり立てることで、雨水がスムーズに敷地外へ排出され、家の周囲がいつも乾燥した状態を保ちやすくなります。

地域工務店外構例

地域工務店による外構施工例を見ると、地盤面排水と庭設計が巧みに組み合わされた事例が多数存在します。たとえば、玄関アプローチや駐車スペースに透水性のあるコンクリートを採用し、水はけを良くする施策を実施しているケースがあります。さらに、庭全体にゆるやかな傾斜をつけ、敷地の端に排水桝(はいすいます)を設置することで、大雨でも水が溜まりにくい構造を作り上げています。

また、植物の配置や植栽計画も、水はけとメンテナンス性を考慮して選ばれていることがあります。地面が常に湿っていると育ちにくい植物を避けたり、根が浅く広がる樹種を植えて土壌の通気性を保つなど、地域の気候や地盤特性に合わせた工夫が重要です。地域工務店はその土地の特性をよく知っているため、「どの位置に排水設備を設けるべきか」「庭木の種類は何が適切か」といった具体的なアドバイスをしてくれます。

こうした外構・庭設計は建物の美観だけでなく、長寿命化と快適性を支える大切な要素です。適切に排水が行われる環境であれば、地盤の安定や防虫対策にもつながり、結果的に家族が安心して過ごせる住まいを実現できるでしょう。

◯あわせて読みたい記事

熊本で新築するならZEH住宅が最適!光熱費ゼロに近づける理由とおすすめ住宅会社3選

まとめ

雨仕舞いと排水計画は、屋根や外壁、軒・雨樋だけでなく、地盤面や庭設計まで含めたトータルな視点で捉えることが大切です。 防水シートやコーキング処理の精度が高ければ屋根や外壁内部への雨水侵入を防ぎ、軒や雨樋を適切に整備すれば壁面が濡れにくくなり、建物の耐久性を高められます。

さらに、地盤面排水や庭の水はけを意識した外構工事を組み合わせることで、基礎や土台周りに水が溜まりにくい環境を作り出し、シロアリやカビの発生リスクを下げる効果が期待できます。

地元工務店やハウスメーカーのアフターサービス、定期点検を活用すれば、こうした対策がきちんと維持できるのも大きな利点です。家づくりやリフォームの際には、ぜひ今回紹介したポイントを踏まえて、雨仕舞いと排水計画を徹底し、長寿命で快適な住まいを目指してください。

補足:雨仕舞い・排水計画で押さえておきたいポイント

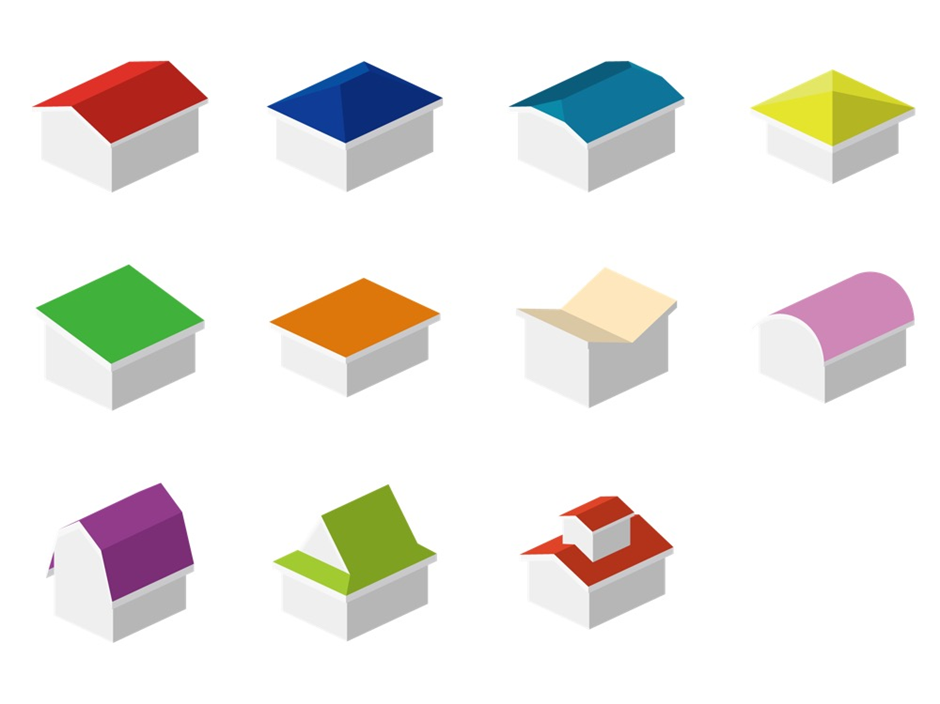

1.屋根形状の選択

切妻屋根、寄棟屋根、片流れ屋根など、屋根の形状によって雨水の流れ方が変わります。片流れ屋根の場合は特定の一方向に雨水が集中するため、雨樋や排水計画を入念に立てる必要があります。切妻屋根や寄棟屋根は排水方向が分散しやすく、雨仕舞いのリスクが比較的低いとされますが、それでも隅棟部分や谷の処理が不十分だと漏水リスクが高まるので要注意です。

2.外壁材の選定とシーリング材との相性

サイディング、モルタル、タイルなど外壁材にはさまざまな種類がありますが、シーリング材との相性も雨仕舞いには影響します。タイル外壁はシーリングのメンテナンス回数が少なく済む反面、万が一タイル自体が剥離すると雨水の侵入経路が大きくなるリスクがあります。サイディングは施工しやすくコストも抑えられますが、ジョイント部のシーリング切れによる雨漏りが起きやすい点に注意が必要です。

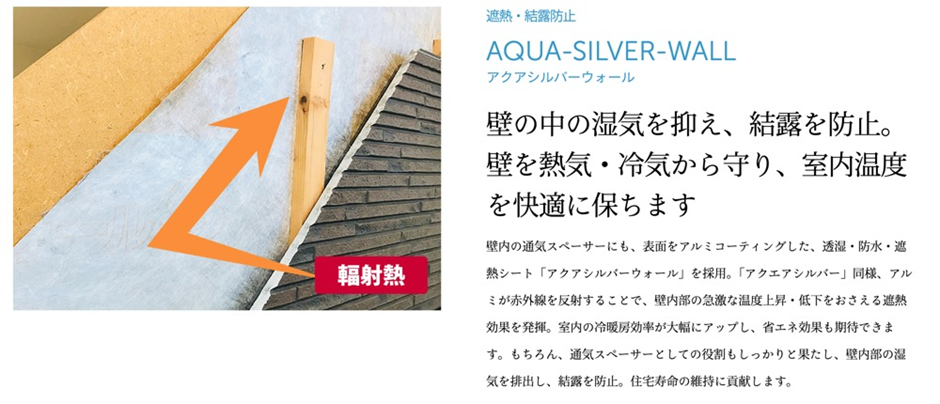

3.通気工法の導入

外壁や屋根材の裏側に通気層を設け、湿気がこもりにくい構造にする「通気工法」が普及しています。雨仕舞いの観点でも、万が一内部に侵入した水分が早めに乾燥する仕組みがあると、腐朽やカビのリスクを低減できます。ただし、通気層を確保することで建築コストが上がるケースや、隙間を好む害虫が侵入しないよう対策を強化する必要がある点も押さえておきましょう。

4.雨仕舞いと断熱・気密性能の両立

高断熱高気密住宅が増える中、雨仕舞いの施工精度が一段と求められるようになりました。気密レベルが高い家ほど、一度内部に入り込んだ湿気が逃げにくいため、雨仕舞いの不備があると結露やカビの発生リスクが増大します。断熱材の種類によっても湿気の透過性が異なるため、設計士や施工業者と十分に打ち合わせを行い、「断熱と防水のバランス」を適切にとることが重要です。

5.メンテナンスサイクルの把握

防水シートやシーリング材には寿命があり、10〜15年程度で打ち替えや貼り替えが必要になるケースが一般的です。雨樋も同様に、10年前後で亀裂や歪みが生じる場合があるため、定期的な点検と必要に応じた交換を検討しましょう。建物の構造や外壁材によってメンテナンスサイクルが異なるため、竣工時に施工業者からもらう書類やアフターサービスの内容をよく確認しておくと安心です。

◯あわせて読みたい記事