設備選びで寿命とコスト最適化:給湯器・換気扇・エアコンの基礎

目次

設備寿命と交換サイクル

住宅設備の寿命を把握しておくことは、住まいのトータルコストを最適化するうえで重要です。 設備が突然故障すると、多額の修理費や交換費、さらには生活の不便を強いられるリスクが高まります。

特に給湯器・エアコン・換気扇といった、日常生活に欠かせない設備は、ある程度の年数が経過すると動作不良や性能低下が顕在化しやすいのが実情です。

実際にどのタイミングで交換や修理が必要になるのかを知っておくと、事前に予算を確保できるうえに、トラブルに対して落ち着いて対処できます。

ここでは、設備の一般的な寿命と交換サイクル、およびメンテナンスの重要性について詳しく解説します。

設備の一般的な寿命目安

給湯器・換気扇・エアコンなどの寿命は、製品の種類や使用環境、メンテナンス状況によって異なります。 しかし、市場で流通している一般的な製品には、おおよその寿命目安があります。たとえば、給湯器なら10年前後、エアコンなら15年程度が交換のタイミングとされることが多いです。

これはメーカーの推奨やユーザーの実際の使用例を踏まえた一つの基準にすぎませんが、参考にすることで「いつ頃、予算を組んで交換や修理を計画すべきか」を考えやすくなります。

特に、交換時期を逃して使い続けると、故障リスクが上昇するだけでなく光熱費がかさむ可能性がある点は見逃せません。

内部部品が劣化した給湯器は燃焼効率が落ち、余計なガス代がかかったり、エアコンの冷暖房効率が低下して電気代が跳ね上がるケースもあります。

さらに、故障リスクが高まれば急な出費に直面することが多く、家計への負担が大きくなりかねません。

メンテナンス頻度とのバランス

設備の寿命は、定期的なメンテナンスを実施することである程度延ばすことが可能です。 たとえば、エアコンの場合はフィルターの清掃をこまめに行うだけでも冷暖房効率が維持しやすく、故障率を下げる効果が期待できます。

給湯器も点火プラグや熱交換器のチェック・清掃を定期的に行うと、燃焼効率の維持と不意の故障リスク軽減につながります。

一方、メンテナンスを一切しないまま長期間使用すると、内部にホコリや汚れが溜まり、熱交換効率や換気効率が大幅に低下する恐れがあります。

こうした状態を放置すると、異音や異臭が発生するだけでなく、機器そのものが早期に故障してしまうことも珍しくありません。結局のところ、少しずつメンテナンス費用をかけて寿命を延ばし、トータルコストを下げるほうが賢明な選択といえます。

給湯器10年、エアコン15年目安

給湯器の寿命や交換のタイミング

一般的に、給湯器は約10年が交換目安といわれています。これは、内部の燃焼装置や熱交換器が経年劣化することで性能が落ち始める時期です。使い方や水質、配管の状態によってはさらに長く使える場合もありますが、10年を超えてくるとお湯が出にくくなる、あるいはガス漏れや異臭がするなどの症状が現れやすくなります。

万が一ガス漏れが起こると安全面で深刻なリスクを伴うため、「お湯の温度が安定しない」「異音がする」といった前兆が見られたら、なるべく早めに専門業者に相談するのが得策です。

エアコンの交換時期

エアコンの場合、15年程度が交換の目安とされることが多いものの、これはあくまでも一般論です。使用頻度や設置環境、メンテナンス状況によって実際の寿命は大きく左右されます。

最近のエアコンはインバーター技術が進歩し、省エネ性能や温度制御性能が著しく向上しているため、古い機種をだましだまし使い続けるより、新しい機種に交換したほうが光熱費の削減につながる可能性があります。

特にエアコン内部がカビやホコリで汚れていると、冷暖房効果が落ちるだけでなく、空気中にカビの胞子やダニなどを撒き散らすおそれもあるため、健康面のリスクが大きい点にも注意が必要です。

換気扇の見落としがちな劣化

意外と見過ごされがちなのが、換気扇(レンジフードや浴室換気扇、トイレ換気扇など)の劣化です。これらの換気機器は、一般的に10年前後で交換を検討する時期に差し掛かります。換気扇は羽根が油汚れやホコリで重くなったり、モーターが劣化することで排気能力が低下しやすいという特徴があります。

特にキッチンのレンジフードは、高温の油煙を吸い込み続けるため汚れが蓄積しやすく、ファンの回転に支障が出るとモーターへの負荷が増大して故障リスクが高まります。浴室換気扇やトイレ換気扇も、湿気やホコリがモーター内部に侵入すると回転軸やベアリングの寿命を縮める原因となるため、定期的な掃除や点検が重要です。

工務店のメンテ契約提案

工務店やリフォーム会社が提案するメンテナンス契約

設備の交換時期をスムーズに把握し、突発的な故障を回避するうえで有効なのが、工務店やリフォーム会社のメンテナンス契約を活用する方法です。これは、年間または数年単位で定期点検や部品交換を行うプランを契約する形で、給湯器やエアコン、換気扇などの主な設備を対象とするケースが多く見られます。メンテ契約を結ぶと、専門スタッフが定期的に機器をチェックし、不具合の早期発見や部品交換の時期をアドバイスしてくれるため、設備の寿命を伸ばすうえでも効果的です。

費用対効果

メンテナンス契約には当然ながら契約費用がかかりますが、大きな故障になる前に対処できるというメリットが大きい点を考慮すると、トータルのコスト削減につながるケースが珍しくありません。

たとえば、突然給湯器が壊れてお湯が出なくなると、緊急対応で高額な修理費を要したり、冬場なら生活に大きな支障をきたします。事前に異常を察知して部品交換だけで済むなら、故障による余計な出費や生活の混乱を回避できるでしょう。

工務店のメンテナンス契約には、設備交換の目安やプランを提案してもらえることも多く、リフォームやリノベーションのタイミングと合わせて設備を一新する計画が立てやすくなります。

設備は住宅全体の価値にも直結する要素であり、長期的に見てどれだけメンテナンス費用を投入するかは、家の資産価値を維持するうえでも重要な戦略といえます。

以上のように、給湯器は10年、エアコンは15年、換気扇は10年前後という寿命目安を把握し、適切なメンテナンスを施すことで長期的な故障リスクを減らすことが可能です。

それでも、どのようにメンテナンスを進めればいいか分からない方は、工務店やリフォーム会社のメンテナンス契約を利用してみるのも一つの選択肢。

定期的な点検や部品交換をしておけば、設備の交換サイクルをしっかりと掌握でき、無理のない予算計画を立てやすくなります。結果として、急な出費やトラブルに見舞われるリスクを最小限に抑え、日々の生活を快適に保つことができるでしょう。

◯あわせて読みたい記事

ZEHとは?ZEH補助金を利用して省エネ住宅を建てよう

エネルギー効率・省エネ性能

住宅設備を選ぶ際、エネルギー効率や省エネ性能は非常に重要なポイントです。 なぜなら、設備の燃費が悪ければ、購入費用を安く抑えられても、その後のランニングコスト(光熱費)がかさみ、総合的なコストでは割高になる場合があるからです。

最近は技術の進歩により、高性能化と省エネ化が同時に実現できる設備が増えており、そうした最新機種を導入することで、光熱費の削減や快適性の向上を長期的に享受できます。

省エネ性が寿命やランニングコストに与える影響

設備の省エネ性能が高ければ、同じ稼働時間や同じ出力であっても消費するエネルギー量が少なく、電気代やガス代が削減できるのが大きなメリットです。また、省エネ設計が施された機器は、一般的に運転負荷が抑えられるため、内部部品への負担が少なく、結果的に寿命が延びる可能性もあります。

たとえば、負荷が大きいとコンプレッサーやモーターに大きな熱や振動が加わり、故障リスクが高まりますが、省エネ設計であればそれを回避しやすいのです。

一方で、初期導入コストが高めになるケースがあることも事実です。しかし、エネルギー効率の高い設備を採用すれば、光熱費を中心としたランニングコストを圧縮でき、長期的にはトータルの出費を抑えられる可能性があります。

こうしたライフサイクルコストの考え方が定着してきたことにより、近年は初期費用よりも省エネ性に重点を置いた設備選びをする人が増えてきました。

エコロジー・脱炭素時代における設備選定の重要性

地球温暖化が深刻化する中、カーボンニュートラル(脱炭素)を目指す動きが世界的に加速しています。

日本国内でも、家庭部門のCO₂排出削減を進めるために、エネルギー消費の少ない設備への転換が呼びかけられています。

エコロジー志向の高まりや法規制の強化により、省エネ機器の需要がますます増大する傾向にあり、電気・ガス会社だけでなくハウスメーカーや工務店でも、省エネ住宅に関する取り組みが活発化しています。

たとえば、住宅の断熱性能を高めることと合わせて、高効率給湯器や高性能エアコン、太陽光発電パネルなどを導入する動きが加速。

こうした設備の選択は、環境貢献の意義だけでなく、将来のエネルギー価格上昇リスクを抑制する対策としても有効です。つまり、省エネ設備を取り入れることは、家計の防衛策にもなり得るというわけです。

国の補助金や優遇措置により最新設備を導入しやすくなっている状況

さらに、国や自治体が実施する補助金や優遇措置によって、最新設備の導入がしやすくなっている点も見逃せません。

代表的な例としては、省エネリフォーム補助金やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)関連の助成、さらには住宅ローン減税の拡充などが挙げられます。

これらの制度を上手に活用すれば、初期導入コストを実質的に軽減でき、結果的に省エネ設備を積極的に取り入れるモチベーションとなります。

たとえば、一定の省エネ性能を満たす高性能エアコンに買い替えたり、ヒートポンプ式給湯器であるエコキュートを導入したりすると、数万円から数十万円規模の補助金を受け取れるケースもあるのです。

地域によっては自治体独自の助成制度が用意されているため、住んでいるエリアの情報をよく調べておくと良いでしょう。

また、そうした補助金・助成金の申請には、手続きや書類作成が必要となるため、工務店や設備会社がサポートしてくれるかどうかも、導入をスムーズに進めるポイントとなります。

高性能エアコン・エコキュート

エアコン選びの着眼点

エアコンの省エネ性能を判断する際、重要なのがCOP(Coefficient Of Performance:性能係数)やAPF(通年エネルギー消費効率)という指標です。

COPは、エアコンが1kWの電力を使って何kW分の熱を生み出せるかを示す数値で、数値が大きいほど効率が高くなります。

一方、APFは1年間の消費電力量を総合的に評価した指標で、冷暖房を使うシーズンが変わっても、どれだけエアコンが省エネに運転できるかを判断する基準となります。

また、室外機の容量や内部センサー機能も、快適性や省エネ性を左右する大きな要因です。居住空間の広さに対して十分な容量を持つ室外機を選び、さらに人の位置や室温のムラを感知できるセンサーを搭載したエアコンなら、必要な場所だけを効率よく冷暖房でき、快適性と省エネを両立しやすくなります。

給湯の省エネ設備「エコキュート」

給湯においても、従来のガス給湯器や電気温水器から「エコキュート」への切り替えが進んでいます。

エコキュートはヒートポンプ技術を活用し、空気中の熱を集めてお湯を沸かす仕組みを採用しているため、消費エネルギーが少なくて済むのが特徴です。

特に、深夜の電力料金が安い時間帯にお湯を沸かし、貯湯タンクにためて昼間に使うことで、電気代の大幅なコストダウンが期待できます。

たとえば、4人家族で1日に使うお湯の量を試算した場合、一般的なガス給湯器に比べて年間で数万円以上の光熱費削減が可能になるケースも報告されています。

もちろん、初期導入費用は従来の設備よりやや高めですが、省エネ性能と深夜電力の活用による恩恵を考慮すると、数年から10年以内に初期投資を回収できる計算になります。

さらに、エコキュートもまた補助金の対象となる場合があるため、実質的な負担を軽減できることも少なくありません。

一条工務店の省エネ設備例

引用元:一条工務店HP

実際の住宅メーカーの事例

日本を代表する住宅メーカーの一つである一条工務店は、高い断熱性能とセットにした省エネ設備を積極的に採用し、エコロジーと快適性を両立させた住まいづくりで知られています。

同社の住宅では、壁や窓の断熱性能を高めるだけでなく、高性能エアコンやエコキュートなどの省エネ設備を組み合わせることで、ランニングコストの削減に大きく貢献しています。

太陽光発電や床暖房との組み合わせでランニングコストを抑えるモデルケース

一条工務店の一例として、屋根一面に太陽光発電パネルを搭載し、昼間に発電した電気を給湯やエアコンに活用、余った電力を売電することで実質的な光熱費をゼロに近づけるというモデルハウスがあります。

さらに、熱源にヒートポンプを利用した床暖房システムを組み合わせることで、冬の暖房コストを抑えながらも快適性を高めることに成功しています。

ユーザーの声

実際の住まい手からは、「電気代の大幅削減が可能になった」「メンテナンスが容易で安心」というポジティブな意見が多く聞かれます。

特に、一条工務店のようにアフターサービスを充実させているメーカーでは、設備の定期点検や部品交換の際にも専門スタッフが対応するため、設備の寿命を長く保つことが期待できます。

結果的に、将来的な設備交換のタイミングを把握しやすく、トータルコストの見通しを立てやすくなるのです。

こうした事例からも分かるように、高い断熱性能や省エネ設備を組み合わせることは、初期導入費用が高くなるデメリットを補って余りある効果をもたらし、長期的な光熱費削減や快適性向上につながります。

家づくりやリフォームを考える際には、一度に多くの設備を導入するのは負担が大きいかもしれませんが、補助金やメーカーのキャンペーンなどを活用すれば、思った以上に費用を抑えられる可能性があります。

こうした選択肢を検討することで、これからの脱炭素社会に適応した、経済的かつエコロジカルな暮らしを手に入れられるでしょう。

| 会社名 | 株式会社一条工務店 熊本はません展示場 |

| 所在地 | 熊本県熊本市南区田井島1-13-10 |

| 電話番号 | 096-377-8611 |

| 設立 | 1978年9月 |

| 対応可能エリア | 熊本県 |

| 公式サイトURL | https://www.ichijo.co.jp/area/kumamoto/ |

| レビューなし |

◯あわせて読みたい記事

一条工務店がこだわるダントツの性能とは?事例を紹介

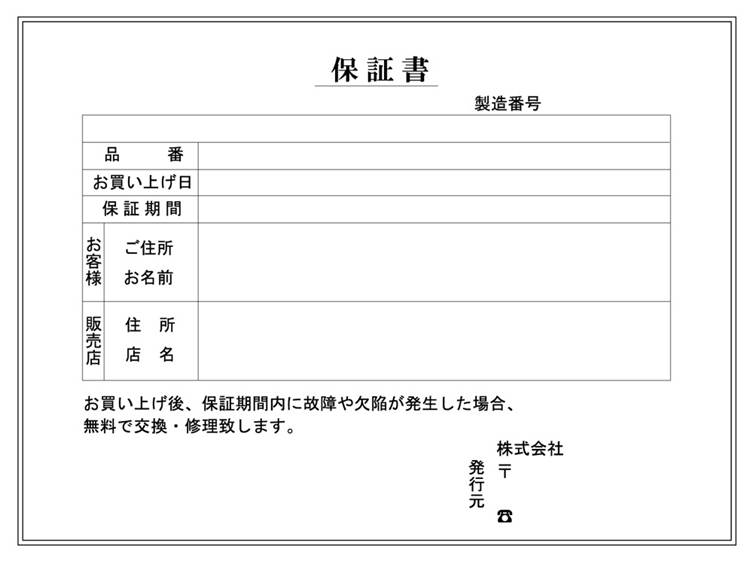

保証期間とアフターサービス

家づくりやリフォームの際、設備を導入するときには、「メーカー保証」と「施工保証」の両方が存在することを把握しておくことが大切です。

メーカー保証は、製造元が製品の不具合や初期故障をカバーするもので、一般的には1〜2年程度が設定されているケースが多く見られます。

一方で、施工保証は工務店やリフォーム会社など、実際に設置や工事を行った業者が対応する保証です。

たとえば、配管や配線の接続不良、施工不備に起因するトラブルが起きた場合は、施工保証を利用して無償修理できる可能性があります。

保証期間を正しく把握しておくと、万が一トラブルが発生した際に迅速な対応が可能になるだけでなく、余計な修理費用を支払うリスクも減らせるというメリットがあります。

特に給湯器やエアコンといった設備は、故障すると日常生活に大きな支障が出てしまうため、緊急時にどの保証を使えるかを理解しておくことが非常に重要です。

たとえば、真冬に給湯器が壊れてお湯が出なくなってしまったり、真夏にエアコンが冷えなくなってしまうと、快適性はもちろん健康面にも影響を及ぼしかねません。

そんなときにサポート窓口へすぐ連絡し、メーカー保証や施工保証の適用範囲をスムーズに確認できるようにしておくことが、トラブル拡大を防ぐカギとなります。

さらに、保証が切れた後の不具合については、業者によっては有償対応となる場合もあります。そのため、保証期間内に定期的な点検を受けたり、調子が悪いと感じたら早めに相談したりすることで、大きな故障を未然に防げる可能性が高まります。

保証はあくまで「万が一に備える仕組み」ではありますが、適切に活用することで費用面・時間面のダメージを最小限に抑えられるのです。

延長保証や点検パック

延長保証プランのメリット

初期保証(メーカー保証)が1〜2年で切れてしまう場合でも、「延長保証プラン」を利用すれば5年、あるいは10年といった長期間にわたって保証が継続されることがあります。

例えば給湯器が故障した際、部品や修理費が高額になりやすいケースでも、延長保証に加入していればほとんどの費用をカバーできる可能性があるのです。

エアコンについても、特に高性能なモデルは本体価格が高価であるぶん、修理費用や部品代が高額になる傾向があります。そのため、延長保証に入っておくことで思わぬ出費を抑えられるメリットが得られます。

点検パックの活用

メーカーや販売店が提供する「定期点検パック」も、設備を長く使い続けるうえで有効なオプションです。

これは、年に1回あるいは2回程度のペースで専門スタッフが訪問し、設備の状態をチェックしてくれるサービスで、早期に異常を発見して修理することで重篤な故障やトラブルを防ぐ効果が期待できます。

たとえば、エアコンのフィルターや熱交換器に溜まったホコリを清掃してくれたり、給湯器のガス燃焼状態を診断してくれる場合もあるため、寿命の延命や省エネ性能の維持につながるでしょう。

点検を受けるタイミングを決められるのも、ユーザーにとっては安心感のあるポイントです。忙しい時期に重なるようであれば、予約を調整して都合の良い日に訪問してもらうなど、ある程度柔軟な対応ができる業者も少なくありません。

設備を放置して故障リスクを高めるよりも、定期点検でコンディションを保ちつつ、長期的なコストを抑えるという考え方が、近年では主流になりつつあります。

大手HMのサポート制度

大手ハウスメーカー(HM)の事例

設備の保証やアフターサービスという観点からは、大手ハウスメーカー(HM)のサポート制度にも注目すべき点が多々あります。

たとえば、パナソニックホームズや積水ハウスなどの企業では、建物本体の保証だけでなく、キッチンや浴室、給湯器、エアコンなどの設備に対しても独自のサポートプランを用意しているケースがあります。

これは、新築時に導入された設備を対象に、メーカー保証に加えて独自の延長保証や定期点検サービスを組み合わせることで、総合的なアフターケアを提供する仕組みです。

顧客満足度向上のポイント

大手HMがこうした制度を整えている背景には、顧客満足度の向上という狙いがあります。住宅設備が故障した際、施主がどこに連絡すればよいか迷わずに済み、「24時間コールセンター」や「部品在庫の確保」などの体制が整っていれば、トラブル発生時に速やかに対応できるのです。

特に給湯器やエアコンなどは、生活に直接影響を与える設備であるため、迅速な修理対応が望まれます。大手HMのサポート制度を利用すれば、たとえメーカーの部品供給が遅れそうな場合でも、HMが部品を先行して用意してくれるなど、施主目線のきめ細やかなサービスを受けられる可能性が高くなります。

結果として、こうした充実したアフターケアを提供するハウスメーカーは長期的な信用とリピーターを獲得しやすく、施主にとっても「故障が起きたらどうしよう」という不安を大幅に軽減できるというメリットがあります。一方、地元の工務店でも同様に手厚いサポート体制を持っている場合があるため、自分の住んでいる地域や信頼できる業者の情報を事前にリサーチすることが大切です。

設備の保証とアフターサービスは、一度導入したら終わりではなく、長年にわたって使い続けるための重要な要素です。 メーカー保証と施工保証の違い、延長保証や定期点検パックのメリット、大手HMのサポート制度などを理解し、自分のライフスタイルや予算に合ったプランを選ぶことで、住宅設備のトラブルによるストレスや出費を最小限に抑えられます。

快適な住環境を保ち、日々の安心感を得るためにも、事前に保証やアフターサポート体制をしっかり確認しておくことをおすすめします。

◯あわせて読みたい記事

注文住宅を建てるなら土地探しから相談するのがおすすめ!

まとめ

給湯器や換気扇、エアコンなど各種設備の寿命やメンテナンス、省エネ性能を総合的に考慮することは、住まい全体の快適性とコストに大きく影響します。

交換時期を逃すと故障リスクだけでなく光熱費がかさむため、メーカー保証やメンテナンス契約、延長保証なども視野に入れることが重要です。建築会社やリフォーム会社、設備メーカーのショールームで相談し、実例を確認してみるのも有効な手段といえます。

さらに、導入コストと光熱費削減効果のシミュレーションを行い、長期的な視点で最適化を図りましょう。

適切な設備選びによって、家の寿命や日々の快適性は大きく左右されます。ぜひ今回のポイントを参考に、長期視点で最適な設備を導入し、安心して暮らせる住まいを実現してください。

◯あわせて読みたい記事

建売住宅と注文住宅の違いとは?中間の特徴を持つ自由設計を知ろう